こんにちは!ねこ太🐈です。

今回は、『人体の組織分類』についてバッチリ克服していきます!

それでは、国試合格🌸に向けてねこ太🐈と一緒に楽しく勉強していきましょうヽ(*^^*)ノ

自分でノートにまとめるより、参考書に書き込んで勉強していくタイプの人にはレビューブックがすごくオススメです!

ちなみに‥わたしもそういうタイプです♪

↓↓Amazonだと送料無料で直ぐに届くのでいいですよ。

『組織分類』に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

良かったら、力試しと思って‥ぜひ看護師国家試験問題を解いてみてくださいね!

後半の『看護師国家試験問題のねこ太解説』で解き方を解説していきます。

看護師国家試験問題(第106回 午前26問)

単層円柱上皮はどれか。

1.表 皮

2.腹 膜

3.膀 胱

4.胃

では‥この看護師国家試験問題を解くのはもちろん♪

授業のテストや臨床で活かせる知識を身に付けるために、これから一緒に楽しく『広げ学習』をしていきましょうヾ(≧∇≦*)/

『広げ学習』とは、気になったことなどを調べながら、広~く・深~く知識を身につけてい学習のことです。(by ねこ太)

↑↑

全部が予想問題だから、初めて出会う問題ばかり!

自分の力試しとか、復習するのにとってもいいかも♪

細胞から個体まで

細胞(cell)という概念を初めて使ったのは‥1665年、イギリスのロバート・フックと言われています。

顕微鏡と似た装置を発明し、コルクの薄片に小さな空洞が無数にあることを見つけ、細胞(cell)と名付けました。

そして、その細胞が‥動物と植物に共通していて、生物が細胞と細胞の生成物によって構成されていることを発表したのがシュライデン(1838年)とシュワン(1839年)でした。

ということで‥人体を構成する最小単位といえば‥『細胞』です。

では、細胞が集まると何というものになるのか?

確か‥『組織』って言われるものになるんじゃなかったかな!?

その通りです!

同じ様な形態や機能をしている細胞が集まって『組織(tissue)』と言われるものになります。

そして、さらに組織が集まって、器官⇒器官系⇒個体(人体)となります。

細胞‥細胞膜で包まれ、自己増殖能をもつ、人体の基本的な構成要素。

組織‥ほぼ同じ様な形や働きをもった細胞の集合体。

器官‥異なる組織が集まって協同して一定の機能を営む組織の集合体。

(器官系‥器官が互いに関連性をもって働き、ある共通の仕事をしている器官の集合体。)

個体(人体)‥生存するための機能と構造を備えた生物体で、器官・器官系の集合体。

例を挙げてみましょう!

ねこ太という個体の中には‥呼吸器系、循環器系、消化器系、脳神経系‥といったいつくかの『器官系』が存在します。

例えば‥消化器系を考えてみましょう♪

のコピー-500x281.jpg)

『消化器系』は‥口腔、咽頭、食道、胃、小腸、大腸といった消化管を形成する『器官』と、唾液腺や肝臓、胆のう、膵臓といった附属器といわれる『器官』によって構成されています。

そして消化管の1つである『胃』は、これから学びますが、1つの『組織』ではなく、いくつかの『組織』によって構成されている訳です。

組織とは

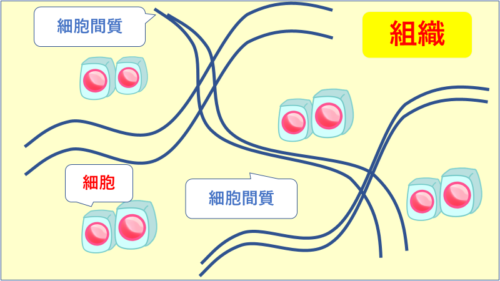

『組織』は、細胞の集合体ですが、細胞の他に‥細胞同士の間を埋める『細胞間質 (細胞外マトリックスあるいは基質)』と呼ばれる物質によって満たされています。

つまり、『組織』=『細胞』+『細胞間質』です。

これが、組織を分類する上でも大切な指標になります。

ここからは、『組織分類』について勉強していきましょう♪

人体の組織分類

人体の組織は大きく4つに分類することができます。

【4つの組織】

①上皮組織、②支持組織、③筋組織、④神経組織

意外と種類は少ないんですね‥。

そうですね!

それぞれの組織がどういったもので、具体的に身体のどの部分が該当するのか‥イメージしながら関連させて覚えていきましょう!

①上皮組織

【上皮組織】

人体の表面や体腔の内面、器官の内面を覆う組織で、細胞同士が接着して並んで、見た目が一枚のシート状になったもの。

人体の表面という『皮膚』だって分かるけど‥体腔の内面っていうのは何だ~!?

体腔というのは、身体の中の空洞部分のことで、主に‥肺が収まっている『胸腔』、心臓がある『心膜腔』、腹部臓器がある『腹腔』がそうです。

つまり‥胸膜(胸腔)、心膜(心膜腔)、腹膜(腹腔)‥といった膜が上皮組織と言えます。

胸膜・心膜・腹膜は組織学的には漿膜と言われ、臓器同士の摩擦を減らす「漿液」を分泌する単層扁平上皮と言われるものです。

そして、器官の内面というのは‥消化管や血管の内面が上皮組織になっています。

では、ここからどのような上皮組織があるのか‥勉強していきます!

いくつか紹介していきますが、まずポイントとして、以下のことを頭に入れておきましょう!

ポイント1

上皮組織は、『基底膜』と呼ばれる細胞間質でできたシート状のものを足場として、その上に細胞が並んでいる。

『基底膜』が土台になっているんですね!

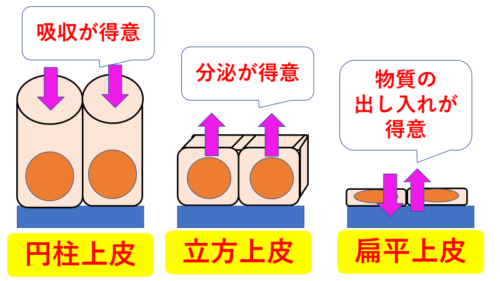

ポイント2

単層⇒細胞が『基底膜』の上に一層だけ並んでいる。⇒吸収・分泌・濾過の機能

重層⇒細胞が『基底膜』の上に複数の層をなして並んでいる。⇒身体を保護する機能

上皮組織は『単層』よりも『重層』の方が外力に強い構造と言えます!

ポイント3

扁平⇒細胞の形が平べったくて薄い。

立方⇒細胞の形が立方体。

円柱⇒細胞の形が円柱。

例えば‥扁平な細胞が、単層になっているものもあれば、重層のものもあるって訳ね。

その通りです。

それでは、代表的な上皮組織を一緒に勉強していきましょう!

重層扁平上皮

【重層扁平上皮】

平べったい細胞が何層にも積み重なってできた上皮で、摩擦や衝撃などの機械的刺激に強い。

(例) 皮膚(表皮)、口腔、咽頭、食道、肛門、膣など

『じゅうそうへんぺいじょうひ』

なんか漢字ばかりで、威圧感がある‥。

でも、『重層』は「細胞が複数の層を作って重なっている」って事だし、え~っと『扁平』は「平べったくて薄い」って分けてみれば大丈夫じゃない?

確かに‥ちょっと圧迫感があってビビったけど、よく見たらカン子の言う通りだね!

漢字の意味を考えたら‥逆に覚えるのも楽だね♪

つまり、『重層扁平上皮』は平べったい細胞が何層も重なった上皮組織。

名前を付けた昔の学者さんが覚えやすいように、よ~く考えてくれたんですね!

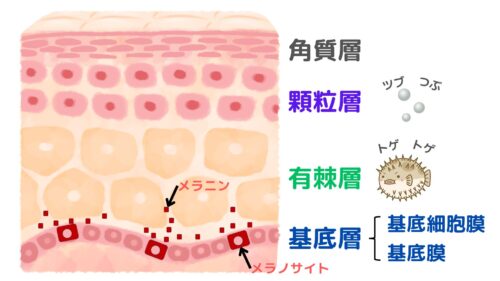

(追加学習)表皮の解剖生理

せっかくなので、表皮(重層扁平上皮)の構造についても押えておきましょう!

表皮の最下層を『基底層』と言います。

『基底層』は、『基底膜』の上に『基底細胞層』と呼ばれる一層の細胞層がある構造をしています。

『基底細胞層』の細胞が増殖して、上へと向かって上がっていき、最後は角質となって、剥がれ落ちていきます。

そうやって、重層になっていくんですね。

また、基底層から作れたばかりの細胞は大きく、トゲトゲしていますが、上に行くに従って、細胞の形も小さく扁平になっていきます。

『有棘(ゆうきょく)』も『トゲがある』ってことだし、『顆粒』も『ツブっぽい』ってことかな~♪

スゴイですね!

そう考えると覚えやすそうですね。

重層扁平上皮は、細胞が重なることで外部からの『摩擦や衝撃に強い』のはもちろんですが‥。

表皮の場合は、皮脂腺などからの皮脂の分泌によって、異物や細菌の侵入を防いだり、逆に体内から水分が蒸発しないようにするなどの『バリア機能』もあったりします。

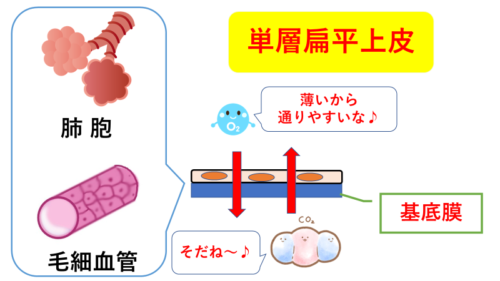

単層扁平上皮

【単層扁平上皮】

平べったい細胞が一層並んでできた上皮で、物質の交換に向いているという特徴がある。

(例) 血管内皮、肺胞上皮、腹膜・胸膜・心膜などの漿膜

薄い分、細胞同士の隙間から物質も出し入れしやすいのね~!

そうなんです!

肺胞壁や毛細血管壁の細胞間隙(かんげき⇒スキマ)を通して、酸素と二酸化炭素の受け渡しとか、栄養素の供給と老廃物の回収といった物質交換をしています。

毛細血管だけでなく、動脈や静脈の内膜も単層扁平上皮の形で並んでいます。

そういえば‥腹膜も腹水を分泌・吸収をしていましたよね‥。

そう考えると‥やっぱり物質の出し入れが得意な組織です!

その通りですね!

ちなみに‥胸膜は胸水を、心膜は心嚢液を分泌・吸収しています。

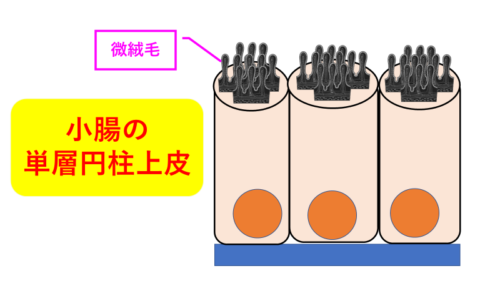

単層円柱上皮

【単層円柱上皮】

円柱状の細胞が一層に並んだ上皮組織で、栄養素を吸収したりする。

口や食道は違いますが‥胃から肛門までの消化管の内側を覆うのが『単層円柱上皮』です。

ちなみに‥肛門の歯状線の部分より直腸側が単層円柱上皮で、歯状線より外側は重層扁平上皮です。

また口腔から食道の粘膜も同様に重層扁平上皮です。

消化されていない食べ物が通る部分は丈夫な方がいいですよね!

消化管の中を通って分解された各栄養素を吸収する働きがあります。

細胞は円柱状なので、直立しているように見えますが‥

扁平上皮細胞や立方上皮細胞よりも大きく、細胞小器官が発達していて、吸収した物質の輸送に優れています。

ちょっと余談

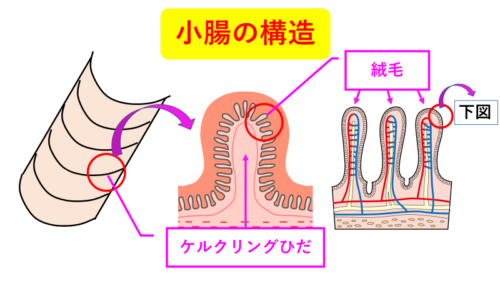

小腸の上皮細胞の表面には「微絨毛(びじゅうもう)」が生えており、さらに吸収能力を高めます。

単層円柱上皮の下には血管やリンパ管が流れており、ここから栄養分が吸収されていきます。

【小腸のひだの構造】

ケルクリングひだ⇒絨毛⇒単層円柱上皮⇒微絨毛

肉眼では見えない…ミクロな世界ではこうなっているのね。

人の身体って目に見えない所まで‥スゴイですよね。

『絨毛』『微絨毛』があるお陰で、小腸の表面積が大きくなって(テニスコート1面分)、吸収効率があがります。

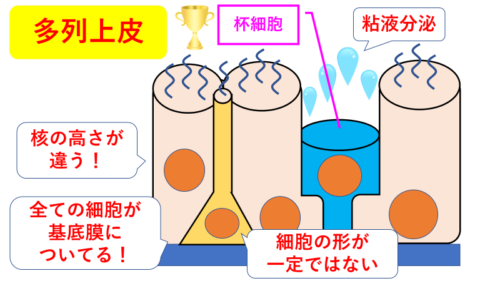

多列上皮

『単層円柱上皮』と似た上皮組織に『多列上皮』というのがあります。

『多列』ってことは‥『重層』ということ!?

実は‥『多列上皮』は『単層』なんです!

じゃあ‥なんで『単層』って書かないんですかぁ~!!

それに『多列』ってどういうことなんですかぁ~!

多列上皮は下図のような配列で並んでいます。

全ての細胞が基底膜についているため、単層ではあるのですが、粘液を分泌する杯細胞が多く点在し、細胞の形が様々なため‥核の高さが異なるため、一般的な『単層』のように核が一列に並びません‥。

そこで、「重層ではないけど、そう見えるよね‥」ということで、『多列』という表現になっています。

本当は、『単層多列上皮』と名付けても良かったのかもしれませんね♪

ホントですね。

【多列上皮】

多列上皮とは、 粘液を分泌する杯細胞が多く点在しており、粘液で表面が被われている。表面には線毛があるため、多列線毛上皮とも言われ、微細粒子の運搬や排泄をしている。

(例)鼻腔、気管・気管支、卵管

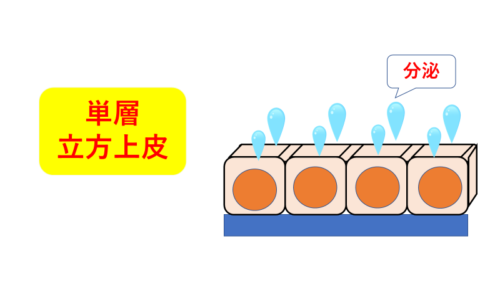

単層立方上皮

【単層立方上皮】

単層立方上皮とは、 立方体状の細胞が一層に並んだ上皮組織で、物質を分泌をしたりする。

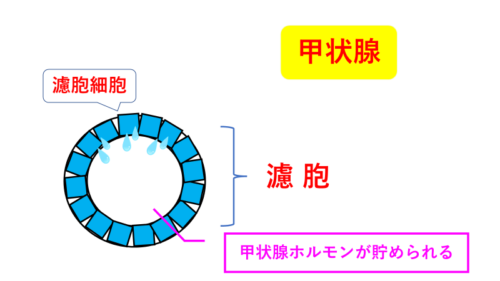

(例)甲状腺の濾胞上皮、尿細管の一部、脳室の脈絡叢など

なんか‥似ているものが多くて、分からなくなってきたな~。

そうですよね!

似た者が多い時は‥違いに注目して覚えておくといいですよ♪

厳密には、単層立方上皮が吸収しないのか‥までは不明ですが、こんなイメージを持っておくと頭に残りやすいですね♪

『円柱上皮』は小腸で栄養を吸収しているし、『扁平上皮』は肺胞で酸素や二酸化炭素のやり取りをしているし‥『立方上皮』は尿細管はH+とかK+とか分泌してるけど‥濾胞‥!?脈絡叢!?

ちょっと余談

少し‥応用的なこととして、甲状腺の濾胞について触れておきましょう。

「ちょっと難しいな‥」という方は、飛ばしてもOKです。

濾胞とは、『球状の構造』のことを言います。

リンパ節にも濾胞と呼ばれるものはありますが‥甲状腺では濾胞の中に甲状腺ホルモンを分泌して貯めています。

ここから血液中に分泌されて、全身に流れていきます。

『濾』とは『濾過』でも使われていますが、『こす=不要なものを取り除く』という意味です。

不要なものを取り除いて、純粋な「甲状腺ホルモン」が貯められた胞(=袋)が『濾胞』ということです。

ちなみに‥リンパ節の濾胞にはB細胞が集合しています。

また脳室の脈絡叢からは‥髄液が分泌されています。

なので、ここも分泌なのです。

明確なことは言えませんが、立方体の構造が分泌には適しているのかもしれませんね!

移行上皮

最後は、『移行上皮』についてみていきましょう!

やったー!

これで最後なんですね♪

そうです!

細かくは、他にもいろんな言葉を付けると‥まだありますが、全く問題ありません。

これだけ覚えれば、十分です。

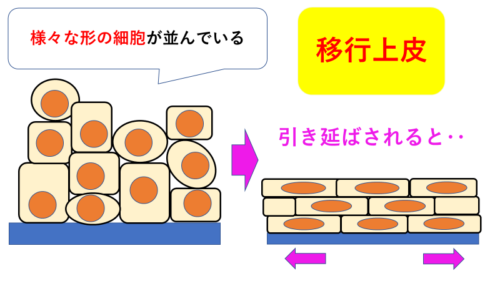

『移行』という言葉を辞書で引いてみると‥「場所・位置が動くこと」「状態が変化していくこと」という意味があります。

え~、細胞が勝手に動く‥そんな不思議な上皮組織があるんですか~!?

一人で勝手に別の位置に動いたりする訳ではないのです。

でも、下図のような感じで動くといえば‥そうかもしれません。

膀胱のような組織を頭に思い描くと分かりやすいかもしれませんね!

尿が溜まれば‥膀胱の上皮組織は伸びるし、逆に排尿すれば‥元の状態に縮むんですね~。

ちょっと早とちりしてしまいましたが‥「伸び縮みして動く」という意味で移動しているんですね!

【移行上皮】

組織の伸展や収縮に応じて形態が変化する上皮組織。

(例)膀胱、尿管、腎盂

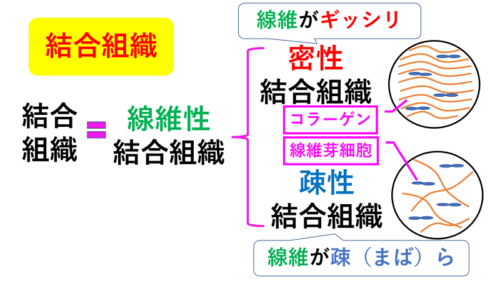

②結合組織

【結合組織】

細胞がまばらで、細胞間質が豊富な組織で、上皮組織、筋組織、神経組織をお互いに結び付けたり、これらの組織に栄養分を補給する組織。

(例)骨組織・軟骨組織、血液

『細胞間質』って何だっけ‥!?

さっき勉強したばかりなのに…。

大丈夫ですよ!

わたしも今覚えたと思ったら忘れてたりすることばかりでしたから♪

何度も忘れたら、覚えるでいきましょう。

『細胞間質 』とは細胞外マトリックスあるいは基質と呼ばれる物質で、細胞同士の間を埋めているものでした。

ちなみに‥支持組織とは、『結合組織』とほぼ同じもので、身体の構造を支えている組織という意味です。

結合組織は、「線維性結合組織」とも言われ、主に膠原線維質によって細胞の間が埋められいるものです。

生体における膠原線維は、大部分がコラーゲンです。その他に、皮膚(真皮)などであれば、エラスチンなども含まれます。

さらに「密生結合組織」と「疎性結合組織」に分かれます。

密性結合組織⇒膠原繊維が密になっている組織。主に真皮、腱・靭帯、骨膜。

疎性結合組織⇒膠原繊維が疎(まば)らになっている組織。主に皮下組織、各組織間。

コラーゲンはとても強靭な線維です。

コラーゲンが密集することで、

骨と骨をつなぐ『靭帯』

筋肉組織と骨組織をつなぐ『腱』

皮膚を構成する『真皮』

として機能します。

また、疎性結合組織の例としては、皮下組織があります。

皮下組織は、皮膚(上皮組織)と筋肉(筋膜)とつなげたり、外部からの衝撃を和らげたりする機能があります。

また胆のうは肝臓の下面にくっついていますが、それも疎性結合組織によるものです。

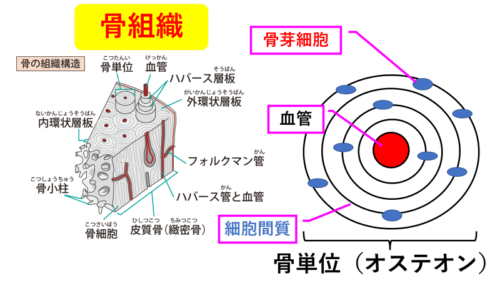

骨組織・軟骨組織

骨や軟骨も、結合組織に含まれます。

骨や軟骨を作る細胞はそれぞれ、骨芽細胞と軟骨細胞です。

骨芽細胞は、線維(コラーゲン)を作り、さらにリン酸カルシウムといった無機質をくっつけていきます。

それによって、ハーバース管を通る血管の周囲に何層にもなるハーバース層板を作り、骨単位(オステオン)を形成します。

骨組織については、以下の記事でも書いていますので、詳しく勉強したいという方は、ぜひご覧くださいね!

また軟骨細胞は、線維(コラーゲン)に、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸をくっつけます。

軟骨細胞はわずかしかいません。

軟骨組織の大部分(約80%)が水分で、20%が細胞間質です。

確かに‥骨組織も軟骨組織も、細胞と細胞間質でできているんですね!

血液

血液も結合組織の1つです。

血液が結合組織ってなんか違和感あるな~。

血液は絶えず流れているので、他の組織とは違った印象を受けますが、時間の止まった血液の様子を考えてみましょう!

そうか‥細胞が赤血球・白血球で、細胞間質が血小板や血漿成分なのね‥。

その通りです!

組織はほぼ同じ様な形や働きをもった細胞の集合体のことでしたので、血液もやはり組織な訳です!

実は‥リンパ液も血液と同様に支持組織に含まれます。

③筋組織

筋組織とは

線維状で収縮能力をもつ細胞が集まった組織のことで、『骨格筋』『心筋』『平滑筋』の3種類がある。

細胞質の中にあって、細胞の形をつくっている細胞骨格の1つに‥「アクチン」と「ミオシン」があります。

この「アクチン」と「ミオシン」が細胞収縮の装置として働いている細胞が『筋細胞』であり、『筋細胞』の集まったものが、『筋組織』です。

筋組織については、別の記事にまとめていますので、良かったらそちらをご覧くださいね!

⇒「【看護師国家試験勉強】筋骨格系の解剖生理『筋肉の種類・構造・機能』バッチリ克服!」

④神経組織

やっと最後の神経組織ですね!

でも‥なんか難しそうだよ。

大丈V(ブイ)です!

楽しんでいきましょう♪

神経組織は、神経細胞(ニューロン)と、それ以外の支持細胞で構成される組織です。

『支持細胞』は、当初‥神経細胞を単に支えている細胞だと考えられていましたが、今は『神経細胞』と同様に重要な機能があると考えられています。

支持細胞は、様々な種類がありますが、まとめて神経膠細胞(グリア)と呼びます。

神経組織については、以下の記事で詳しく解説していますので、良かったらそちらをご覧くださいね!

⇒「【看護師国家試験勉強】神経組織の解剖生理『神経伝達物質と活動電位』バッチリ克服!」

↑↑

勉強して疲れたら‥やっぱチョコレートで糖分補給♪

わたしは‥濃いカカオのビターテイストがやっぱり好きかな~。

看護師国家試験問題のねこ太解説

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにみた看護師国家試験問題を解いていきましょう♪

看護師国家試験問題(第106回 午前26問)

単層円柱上皮はどれか。

1.表 皮

2.腹 膜

3.膀 胱

4.胃

え~っと、単層ということは細胞が一列で‥。

円柱上皮は、細胞の高さがあったから、栄養素を吸収したりするのに適した細胞だったような‥。

うんうん、いいですよ!

一応、順番に見ていきましょう。

「1.表 皮」

表皮とは、皮膚のことです。

皮膚は、外部からの衝撃に強かったり、外部の細菌などの侵入を防ぐバリア機能があったりしました。

そのために、細胞が折り重なった『重層扁平上皮』の構造をとっています。

なので、「1」は「×」です。

「2.腹 膜」

腹膜ね‥。

何だったかな~。

腹膜はちょっと難しいですが‥腹水を分泌したり、吸収したりしていました。

そうだ!

物質の出し入れをしているから‥単層で一番高さが低い『単層扁平上皮』だ!

なので、「2」は「×」です。

「3.膀 胱」

膀胱は、伸び縮みする組織でしたから、変形した形に移行する上皮!

なので、「移行上皮」です。

「3」は「×」です。

「4.胃」

これです!

胃などの消化管の粘膜は栄養素を吸収したりする構造をとっているので、単層で一番高さもある‥『単層円柱上皮』です。

「4」は「〇」です。

ということで、答えは「4」です。

さいごに♪

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

『上皮組織』『支持組織』『筋組織』『神経組織』‥4つの組織について勉強してきました。

どれも覚えることも多いですが‥ポイントを押えればしっかり記憶に残せます。

看護師国家試験でもよく出題されますから、バッチリ点数をとっていきましょう♪

とにかく、始めの内は忘れては覚えるの繰り返しです。

なので‥何の心配もしなくて大丈夫です♪

忘れたら‥何度でも復習していきましょうね!

まずは看護師国家試験の合格🌸に向けて、これからも一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント