こんにちは!ねこ太🐈です。

今回は、『アシドーシス』と『アルカローシス』についてバッチリ克服していきたいと思います!

いろいろな病態で‥『〇〇性アシドーシス』とか出てくるけど、よく分からなくて避けていたのよね‥。

じゃあ、今回はラッキーです!

分からない所が、今日から分かるようになるんですから、物凄いパワーアップができますね♪

そ‥そうですね!

物は考えようですよね。わたし‥頑張ります♪

それでは、国試合格🌸に向けてねこ太🐈と一緒に楽しく勉強していきましょうヽ(*^^*)ノ

自分でノートにまとめるより、参考書に書き込んで勉強していくタイプの人にはレビューブックがすごくオススメです!

ちなみに‥わたしもそういうタイプです♪

↓↓Amazonだと送料無料で直ぐに届くのでいいですよ。

アシドーシス・アルカローシスに関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

良かったら、力試しと思って‥ぜひ看護師国家試験問題を解いてみてくださいね!

看護師国家試験問題(第102回 午前29問)

酸塩基平衡の異常と原因の組合せで正しいのはどれか。

1.代謝性アルカローシス ― 下 痢

2.代謝性アシドーシス ― 嘔 吐

3.代謝性アシドーシス ― 慢性腎不全

4.呼吸性アシドーシス ― 過換気症候群

看護師国家試験問題(第101回 午後81問)

呼吸性アシドーシスをきたすのはどれか。

1.飢 餓

2.過換気

3.敗血症

4.CO2ナルコーシス

5.乳酸アシドーシス

では‥この看護師国家試験問題を解くために‥もとい!‥さらに理解を深めるために、これから一緒に楽しく『広げ学習』をしていきましょうヾ(≧∇≦*)/

『広げ学習』とは、気になったことなどを調べながら、広~く・深~く知識を身につけてい学習のことです。(by ねこ太)

↑↑

全部が予想問題だから、初めて出会う問題ばかり!

自分の力試しとか、復習するのにとってもいいかも♪

酸・塩基とpHとは?

『酸』や『塩基』の定義もいろいろあって‥意外と難しいですよね。

医学においては、どのように理解しておけばいいのか‥まずは定義からバッチリ克服していきましょう!

酸と塩基

【酸・塩基の定義】

酸とは、『水に溶けてH+(水素イオン)を与える物質』

塩基とは、『水に溶けてH+(水素イオン)を受け取る物質』

※H+のことを「酸性イオン」、H+を受け取るイオンのことを「アルカリ(塩基)性イオン」という。

これは‥ブレンステッドとローリーの定義ですが、看護師国家試験では‥これで十分です!

例えば‥胃液の中の塩酸(HCl)が『酸』で、その中の「H+」が『酸性イオン』ってことですね。

その通りです!

塩基のことは別名、「アルカリ」とも言います。

そして、この酸性イオン、アルカリ性イオンが「pH」を決める‥とても重要なイオンです。

【生体内における主な酸性イオン・アルカリ性イオン】

酸性イオンは「H+(水素イオン)」

アルカリ性イオンは「HCO3-(重炭酸水素イオン)」

pH(ピーエッチもしくはペーハー)

【pHとは】

pHとは、H+のイオン濃度を表したもので、液体が酸性・中性・アルカリ性のどこに分類されるかを測る尺度です。

pHは「水素イオン指数」とも言われます。

水素イオンのモル濃度を常用対数で表した数値で、「数値が小さい」⇒「H+濃度が濃い」⇒「酸性」であることを表します。

対数と言われると‥難しいですね。

でも、pHが低いと酸性だし、逆にpHが高いとアルカリ性というのは分かりました。

そういえば‥pHと聞くと‥リトマス紙を思い出すな~。

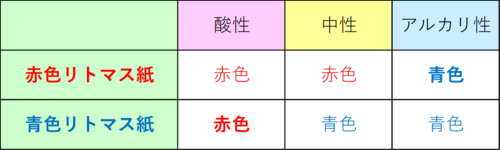

看護師国家試験では‥リトマス紙はあまり出てきませんが‥、一応復習しておきましょう♪

小学校のときに習った事だから‥きっと覚えやすいと思います。

わたしは、簡潔に「酸性」は赤色、「アルカリ性」は青色!

これだけ覚えればバッチリです。

赤色リトマス紙を青色に変化させるのは「アルカリ性」だけだし‥。

逆に、青色リトマス紙を赤色に変化させるのは「酸性」だけですね。

たしかに‥バッチリです♪

pHとアシドーシス・アルカローシス

わたし達の生体では、体温や体液量などのバランスを一定に保とうとする働き(ホメオスタシス)があります。

それは血液の『pH』についても同じ事がいえます。

酸と塩基でバランスをとっているということですね!

そして、pHの基準値は「7」ピッタリじゃなくて、確か‥7.35~7.45でしたよね。

その通りです!

化学の世界ではpH=7が中性ですよね。

でも‥生体内では若干アルカリ性に傾いている状態が正常です。

【pHの基準値】

pH=7.35~7.45

ちなみに‥

pH>7.45 ⇒アルカレミア(アルカローシス) ※7.7以上になると痙攣

pH<7.35 ⇒アシデミア(アシドーシス) ※7.0以下になると昏睡

数字が大きい方がアルカリ性で、数字が小さいほど酸性ということね!

あれっ、アシドーシスとかアルカローシスっていうのはよく聞くけど、アシデミアとかアルカレミアって何だろう?

いい疑問ですね!

それぞれ言葉はよく似ていますね。なので‥意味も近いです!

【アシドーシスとアシデミア】

アシドーシスとは、酸塩基平衡を酸性側にしようとする状態(病態)

アシデミアとは、pHが7.35未満の酸性側になった状態

【アルカローシスとアルカレミア】

アルカローシスとは、酸塩基平衡をアルカリ性側にしようとする状態(病態)

アルカレミアとは、pHが7.35未満のアルカリ性側になった状態

なるほど~でも、アシデミアとかアルカレミアってあんまり聞かないな~。

そうですね。

臨床では、一緒くたにアシドーシス・アルカローシスとして使っている場面も多いかもしれませんが、厳密には上記の定義ですので、ぜひ覚えておきましょう!

『呼吸性』と『代謝性』

ここで、1つ問題です!

生体内では酸塩基のバランスが保れていますが、どの臓器がその役割を担っているのでしょうか?

う~んと、それはやっぱり生体内の『化学工場』と言われる肝臓じゃないですか!

おしいですね~。

正解は『腎臓』と『肺』です。

肝臓については、以下の記事に役割・機能についてまとめていますので、良かったらご覧くださいね♪

⇒「肝臓の解剖生理 構造・機能・検査データをバッチリ克服!」

『腎臓』は何となく分かる気もするけど‥『肺』もそうなんだ‥。

はい(肺)!

ねこ太(先輩)~!!

ゴ‥ゴ‥ゴメンなさい🙇

い‥いまから‥詳しく説明させていただきますね。

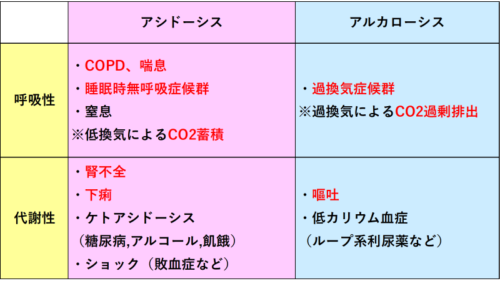

呼吸性アシドーシスと呼吸性アルカローシス

『肺』の機能は、酸素を体内に取り入れて二酸化炭素を体外へ排出することです。

この中で、酸(酸性物質)や塩基(アルカリ性物質)はあるでしょうか?

えっと‥酸素?二酸化炭素?

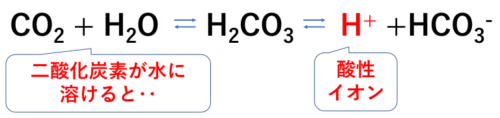

実は‥二酸化炭素が『(弱)酸性物質』です。

ここが重要なポイントです!

二酸化炭素(CO2)は水に溶けると、『H+』を出すので、酸性を示す物質であることをしっかり押えておきましょう!

そうすると‥例えばCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの病気で、二酸化炭素を身体から排出できないと、どうなるかというと‥!?

それは分かります!

二酸化炭素が体内に溜まるから‥酸塩基平衡のバランスが酸性に傾くってことですよね♪

では‥逆に過換気症候群などで、二酸化炭素を身体から多く排出しすぎると、どうなるのでしょう?

二酸化炭素(酸)を多く出すということは、酸塩基平衡のバランスがアルカリ性に傾くんじゃないかな!

その通りですね!

では、まとめておきましょう。

【肺と酸塩基平衡】

『肺』は二酸化炭素の排出を増減することで酸塩基平衡のバランスを保っている。

『肺(呼吸)』が原因で起こるアシドーシス・アルカローシスを、その前に「呼吸性」をつけて‥「呼吸性アシドーシス」「呼吸性アルカローシス」と呼びます。

【呼吸性アシドーシスと呼吸性アルカローシス】

呼吸性アシドーシス⇒COPD(慢性閉塞性肺疾患)、喘息、睡眠時無呼吸症候群、窒息など

呼吸性アルカローシス⇒過換気症候群など

COPD‥喘息‥どれも二酸化炭素が溜まる『Ⅱ型呼吸不全(PaCO2>45mmHg)』につながりやすい疾患ですね。

そうですね!

考え方としては換気量が少ない(低換気)の場合に、二酸化炭素が溜まりやすいと覚えておきましょう!

人工呼吸器を使用していて、二酸化炭素が溜まってしまった場合に、一回換気量や換気回数を増やすなどして対応していきます。

そして‥二酸化炭素が体内に蓄積されると‥CO2ナルコーシスにもなりやすいため注意が必要です。

【CO2ナルコーシス】

高二酸化炭素血症により重度の呼吸性アシドーシスとなって、意識障害といった中枢神経系の異常を呈する病態

慢性呼吸不全の患者さんに高濃度の酸素を投与することで、体内の酸素が過剰と判断されて呼吸が抑制されて起こることが多いです。

代謝性アシドーシスと代謝性アルカローシス

実は、体内では酸性物質が常に生成されています。

どのくらいかというと‥1日に20,000mEqの大量の酸(H+)が発生しています。

なので‥わたし達の体内では酸塩基平衡は『酸性』に傾きやすくなっている訳です。

だから、『肺』では二酸化炭素を常に肺から体外に排出しているのね!

その通りです!

では‥腎臓について考えてみましょう。

酸塩基平衡に関していうと‥『腎臓』の機能は、『H+』を尿として排泄し、他方で『HCO3-』を再吸収することで、バランスをとっています。

では、腎臓が機能しない‥つまり腎不全ではどうなるか、考えてみましょう!

腎不全

腎不全では、『H+』を排泄したり、『HCO3-』を再吸収するのができなくなるため‥

酸塩基平衡は『酸性』に傾きます。

肺も腎臓も『酸』を排出する臓器だけど、呼吸不全や腎不全では『酸』を排出できないから、体内は『酸性』に傾いてしまうのね!

嘔吐

では、次に『嘔吐』をした場合を考えてみましょう!

『嘔吐』した吐物の中身は‥食べた食物もあるかもしれませんが、一緒に胃液も体外に排出されてしまいます。

胃液の中には‥『塩酸(HCl)』が含まれているので‥結果として『H+』が身体から減ってしまう訳です。

そのため、身体の中の酸塩基平衡のバランスが、アルカリ性に傾きます。

下痢

『下痢』をした場合も同様に何を喪失するか考えてみましょう!

『下痢』した場合は、便の中に腸液が含まれていますよね。

腸液って『酸性』‥『アルカリ性』‥どっちだったかな?

ホントわたしって忘れっぽいな~。

ナス美、大丈夫だよ!

わたしも一緒だから‥。もっと要領よく覚えられるといいんだけどね~。

わたしもそうでしたから‥本当に心配しなくて大丈夫ですよ♪

覚えやすい形にして覚える!忘れたら‥覚える!そして覚える!

これが大事です♪

胃液が酸性だったので、それを中和するために、以降に分泌される胆汁や膵液、腸液などは全てアルカリ性(pHは約8.5)になっています。

下痢することで『腸液』を喪失するため、身体の中の酸塩基平衡のバランスが酸性に傾きます。

なるほど~♪アルカリ性物質の喪失は相対的に酸性に傾くのね!

でも‥これって呼吸性でも‥代謝性でもないような気がするけど‥。

その通りです!

腎不全も嘔吐も下痢も‥どれも『代謝』とは直接的に関係がありませんよね。

実は『呼吸性』以外のものは、全て『代謝性』といいます。

もっと細かく『〇〇性』としても良かったのかもしれませんが‥覚える方としては楽かもしれませんね♪

糖尿病性ケトアシドーシス

これは、すでに『アシドーシス』と言われているので、『酸性』に傾いている訳ですが、どのような機序なのか簡単に振り返ってみましょう!

糖尿病性ケトアシドーシスは、1型糖尿病の患者さんにみられる病態です。

インスリンの絶対的な不足によって、脂肪が分解されてできた『ケトン体』によって血液が極端に『酸性』に傾いてしまった状態になります。

わたしは『ケトアシドーシス』という言葉で、ケトン体が酸性物質であることを覚えています♪

なので‥『代謝性アシドーシス』ということになります。

その他に‥「アルコールの多飲」や「飢餓状態」でもケトアシドーシスになります。

これは‥まさに『代謝性』といった感じですね!

ループ系利尿薬

利尿薬によっては、アルカローシスを起こすタイプのものがあります。

その代表的なものが‥『ループ系利尿薬』です。

少し細かな説明をすると‥

【ループ系利尿薬がアルカローシスを引き起こす機序】

ループ利尿薬は、【Na・K・Cl共輸送体】を阻害してカリウムを排泄する。

それによって、低カリウム血症を引き起こす。

血液中のK+が少ないため、【Na・K交換機構】が働かず、代わりに【Na・HCO3-共輸送体】が働いて重炭酸イオン(HCO3-)の再吸収が促進される。

その結果、『アルカローシス』となる。

実は‥ループ系利尿薬だけに限らず、低カリウム血症はアルカローシスを招きます!

ショック状態

敗血症や心不全などの重篤なショック状態になると、どうなるかというと‥。

組織において、酸素が欠乏することで、嫌気性解糖が行われて乳酸が作られます。

その結果、血中の乳酸値が上昇して『乳酸アシドーシス』を引き起こします。

『乳酸』は『酸』という字が入っているから『酸性物質』ってことね!

その他に、糖尿病や肝障害などでも、乳酸アシドーシスになることがあります。

↑↑

勉強して疲れたら‥やっぱチョコレートでしょ♪

わたしは‥濃いカカオでビターテイストがやっぱり好きかな~。

看護師国家試験問題のねこ太解説

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにみた看護師国家試験問題を解いていきましょう♪

看護師国家試験問題(第102回 午前29問)

酸塩基平衡の異常と原因の組合せで正しいのはどれか。

1.代謝性アルカローシス ― 下 痢

2.代謝性アシドーシス ― 嘔 吐

3.代謝性アシドーシス ― 慢性腎不全

4.呼吸性アシドーシス ― 過換気症候群

ざっと見た限り、『代謝性』と書かれている選択肢に「呼吸に関する原因」はなさそうです。

また『呼吸性』と書かれている選択肢には「呼吸に関する原因」が書かれていますので、このレベルでの誤りはありません。

では順番に見ていきましょう!

「1.代謝性アルカローシス ― 下 痢」

「下痢」をすると、どうなるか考えてみましょう!

下痢をすると‥便の中にあるアルカリ性の腸液が十分に吸収されないまま出ちゃうのよね‥。

そうすると、酸塩基平衡のバランスは酸性に傾く!

酸性ということは「代謝性アシドーシス」であるため、「1」は「×」となります。

「2.代謝性アシドーシス ― 嘔 吐」

つぎは嘔吐ですね。

嘔吐すると‥HClを含んだ酸性の胃液が体外に排出されてしまうから‥。

酸塩基平衡のバランスはアルカリ性に傾きます!

ということは、「代謝性アルカローシス」ですので、「2」は「×」です。

「3.代謝性アシドーシス ― 慢性腎不全」

慢性腎不全か‥。どうだったかな‥。

ちょっと難しいですよね‥。

わたしたちの身体では「酸」と「塩基」‥どちらが沢山作られていたのか思い出してみましょう。

そうか!身体の中では、「酸」が作られているから『肺』も『腎臓』もどちらも酸を多く排出しているんだ~。

だから‥腎不全だと、身体に溜まった「酸」を排出できなくなるから酸塩基平衡のバランスは酸性に傾くんじゃない!

ということは、「代謝性アシドーシス」ですので、「3」は「〇」です。

一応、最後の選択肢も確認していきましょう!

「4.呼吸性アシドーシス ― 過換気症候群」

過換気症候群は酸性物質である二酸化炭素を通常よりも沢山排出するから‥。

酸塩基平衡のバランスはアルカリ性に傾きますよね!

なので‥「呼吸性アルカローシス」です。

「4」は「×」です。

答えは、「3」です。

看護師国家試験問題(第101回 午後81問)

呼吸性アシドーシスをきたすのはどれか。

1.飢 餓

2.過換気

3.敗血症

4.CO2ナルコーシス

5.乳酸アシドーシス

『呼吸性』と言われているため、この時点でかなり答えは絞られそうですね♪

ホントだ~。

「2.過換気」か「4.CO2ナルコーシス」ですよね。

「2.過換気」

先程の問題でも出てきましたね。

「過換気」も「過換気症候群」も同じですから、酸性物質である二酸化炭素を通常よりも沢山排出して酸塩基平衡のバランスはアルカリ性に傾きます。

なので、「呼吸性アルカローシス」です。

「2」は「×」ですね。

ということは「4」が正解となりそうですね!

確認していきましょう。

「4.CO2ナルコーシス」

「CO2ナルコーシス」はⅡ型呼吸不全の病態で、換気が不十分で二酸化炭素が溜まってしまった状態でしたよね。

そうそう!

酸性の二酸化炭素が溜まるから‥呼吸性アシドーシスだね♪

「4」が「〇」となって、答えは「4」です。

一応‥他の選択肢についても、自分の勉強にもなるので確認していきましょう!

「1.飢 餓」

「飢餓」か‥一緒に勉強してきた中で出てきたような‥。

よく覚えていますね!

確かに一緒に勉強してきた中で「飢餓」が出てきたような気が(飢餓)しますね♪

ねこ太せ・ん・ぱ・い~!!

ゴメンなさい。

ちょっと魔が差してしまいました‥。

「飢餓」については、糖尿病性ケトアシドーシスの所で出てきましたね。

あまり詳しくは説明していませんでしたが‥。

飢餓状態になると、細胞は糖からエネルギーを得ることができないため、身体に蓄えていた脂肪を分解してエネルギーを得ようとします。

脂肪を分解する過程で出てくるのが‥「ケトン体」です。

そっか~。糖尿病のときと同じように脂肪の分解が原因なんですね!

ケトアシドーシスというように、ケトン体は酸性物質だから、「代謝性アシドーシス」になるのか‥。

そうです!

ちなみに‥アルコールはインスリンの分泌を抑制(糖の利用不可)して、脂肪分解を促進するため、同じ様に脂肪分解による機序で、、ケトアシドーシスになります。

「3.敗血症」「5.乳酸アシドーシス」

敗血症については、ショックを起こすことで組織に十分な血液が供給されなくなります。

そうすると、組織では乳酸が作られて、血液では乳酸アシドーシスを起こします。

なので、敗血症も乳酸アシドーシスも‥どちらも「代謝性アシドーシス」です。

さいごに‥ねこ太のまとめ♪

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

アシドーシス・アルカローシスは、ちょっと覚えることも多くて大変かもしれませんね。

でも‥丸暗記ではなく、理解して覚えていくと‥忘れても捻り出すことができるので、オススメです!

とにかく、始めの内は‥アシドーシス・アルカローシスの考え方自体も忘れてしまうこともあると思います。

忘れたら‥何度でも復習していきましょうね!

看護師国家試験の合格🌸に向けて、これからも一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント