こんにちは!ねこ太🐈です。

今回は、『神経細胞と活動電位』についてバッチリ克服していきます!

それでは、国試合格🌸に向けてねこ太🐈と一緒に楽しく勉強していきましょうヽ(*^^*)ノ

自分でノートにまとめるより、参考書に書き込んで勉強していくタイプの人にはレビューブックがすごくオススメです!

ちなみに‥わたしもそういうタイプです♪

↓↓Amazonだと送料無料で直ぐに届くのでいいですよ。

『神経細胞と活動電位』に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

良かったら、力試しと思って‥ぜひ看護師国家試験問題を解いてみてくださいね!

後半の『看護師国家試験問題のねこ太解説』で解き方を解説していきます。

看護師国家試験問題(第103回 午後28問)

活動電位について正しいのはどれか。

1.脱分極が閾値(いきち)以上に達すると発生する。

2.細胞内が一過性に負〈マイナス〉の逆転電位となる。

3.脱分極期には細胞膜のカリウム透過性が高くなる。

4.有髄神経ではPurkinje〈プルキンエ〉細胞間隙を跳躍伝導する。

看護師国家試験問題(第107回 午後70問)

神経伝達物質と効果器の組合せで正しいのはどれか。

1.γ-アミノ酪酸〈GABA〉 ― 気 管

2.アセチルコリン ― 瞳孔散大筋

3.アドレナリン ― 血 管

4.セロトニン ― 心 筋

5.ドパミン ― 汗 腺

では‥この看護師国家試験問題を解くのはもちろん♪

授業のテストや臨床で活かせる知識を身に付けるために、これから一緒に楽しく『広げ学習』をしていきましょうヾ(≧∇≦*)/

『広げ学習』とは、気になったことなどを調べながら、広~く・深~く知識を身につけてい学習のことです。(by ねこ太)

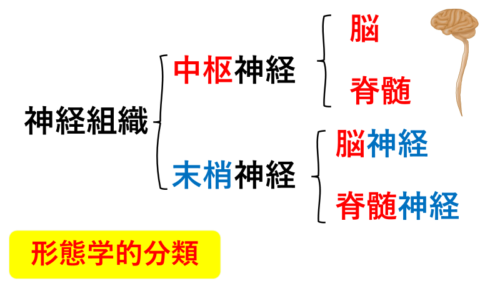

神経組織の分類

神経組織は、形態学的には脳や脊髄といった「中枢神経」と、そこから出る「末梢神経」で構成されます。

そして末梢神経は‥具体的には脳神経と脊髄神経です。

うわぁ~、なんか‥似ていてマチガイそう‥。

確かに‥似ていますよね。

でも、これを逆手にとって、「違い」に目を向けてみましょう。

中枢神経は脳と脊髄ですが、末梢神経はそこからでる神経ということで、それぞれに「神経」をつけて、「脳神経」と「脊髄神経」と言います。

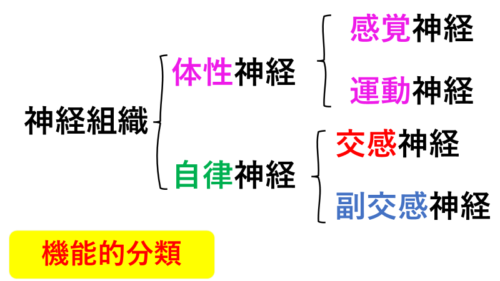

また機能的な分類としては、体性神経と自律神経に分かれます。

体性神経とは、身体の感覚や運動に関係する神経です。

感覚というのは、自分の意識で知覚できるものです。

また運動というのも、自分の意識でコントロールできるもので、どちらも『自分の意識下』にあるものが体性神経です。

それに対して‥自律神経とは、自分の意識とは関係なく、自動的に働く神経です。

自律神経には、交感神経と副交感神経があります。

勝手に動いてくれるなんて、スゴイわね♪

自律神経については、以下の記事で詳しく説明していますので、良かったらご覧くださいね♪

⇒「」

神経組織

人体の組織は、一般的に大きく『上皮組織』『支持組織』『筋組織』『神経組織』の4つに分類されます。

その中の1つ‥『神経組織』をこれから勉強していくんですね!

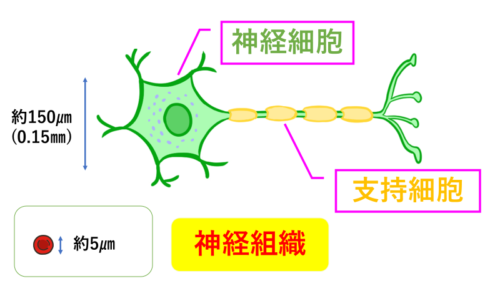

神経組織とは

今度は、神経組織をミクロな視点で見てみましょう!

そうすると‥神経組織は「神経細胞(ニューロン)」と「神経細胞の働きを助ける支持細胞」からなっていることが分かります。

神経細胞(ニューロン)

神経細胞って、なんだか特殊な形をしていますよね。

そうですね!

普通にイメージする丸っぽい細胞とは全く違いますね。

でも、神経細胞がこういった形になったことにも意味がありそうです。

ニューロンという用語もよく出てくるので、覚えておきましょう!

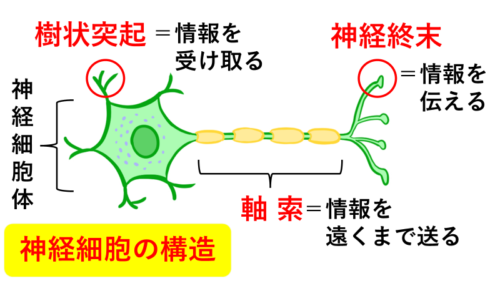

神経細胞の働きは、『情報を伝達すること』です。

脳などの中枢神経の中では、神経細胞同士がネットワークを作りながら、末梢神経と連携して、全身から情報を得たり、逆に全身の臓器に対して指示を出したりしています。

そのためには、『情報を受け取る機能』と『離れた所に情報を送る機能』と『情報を送る機能』が必要になってきます。

神経細胞は、3つの機能を果たすための最適な構造をもっているんですね!

そうなんです!

例えば、脳にある『神経細胞体』が腰椎まで『軸索』を伸ばしている場合を考えてみましょう!そうすると‥『軸索』は長いもので1m以上あることになります。

0.15㎜の小さい『神経細胞体』から『軸索』が1mも‥スゴイ!!

神経膠細胞(グリア細胞)

神経細胞以外の細胞は多数ありますが、まず1つ目として‥有名なものは『シュワン細胞』と言われるものがあります。

『シュワン細胞』は、『軸索』に巻き付いている細胞で、末梢神経において『髄鞘』を作る細胞です。

『髄鞘』は、別名『ミエリン鞘』とも呼ばれ。神経細胞の軸索のまわりを幾重にも包み込む、脂質を多く富んだ膜構造の細胞で、絶縁性を示します。

ちなみに‥中枢神経において『髄鞘』を作る細胞は『希突起膠細胞』と言われる細胞です。

『軸索』を包む『鞘(さや)』と考えると分かりやすいですね!

そして『シュワン細胞』は、「神経細胞の支持細胞」の1つですが、支持細胞には星状膠細胞、小膠細胞など他にも多数あります。

ちなみに‥星状膠細胞は、神経細胞に栄養などを送る役目を果たしている支持細胞です。

これら‥神経細胞の周りにある支持細胞のことを、まとめて『神経膠細胞(グリア細胞)』と呼びます。

何で‥『神経膠細胞』なんて呼び方なんだろう!?

いい疑問ですね!

『膠』というのは、訓読みで『にかわ』といい、動物の皮や骨等を原料として煮詰めて作っ天然の接着剤みたいなもので‥その正体はコラーゲンです。

『神経膠細胞』は神経細胞を支持する接着剤みたいな細胞という意味で『膠』という字が入っています。

ちなみに‥グリア(glia)細胞の名前の由来は『にかわ』を意味する「glue」からきています。

以前は、『神経膠細胞』は神経細胞に栄養を供給したりするなどの補助的な役割と考えられていましたが、現在では神経細胞と同様に高次脳機能を支えているものと考えられています。

ちなみに‥神経細胞の約90%は『神経膠細胞』で、『神経細胞』は10%程しかありません。

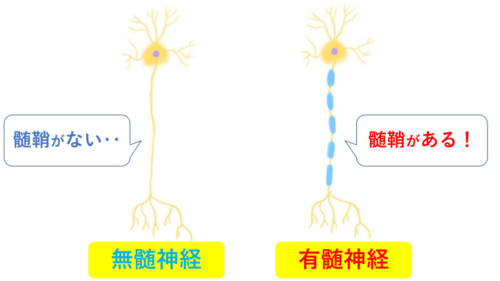

有髄神経と無髄神経

有髄神経⇒軸索の周りに『髄鞘』を持つ神経細胞

無髄神経⇒軸索の周りに『髄鞘』を持たない神経細胞

『無髄』って「髄がない」って意味だから‥。

あれっ、『軸索』が『髄』じゃないの‥?

確かに変ですよね‥。

本来、『髄』とは中心部分を指しますので、カン子さんのいう通り、軸索が『髄』です。

ここでは、『髄鞘』の『鞘』が省略されていると考えましょう。

これはちょっと『ムズイ(無髄)』問題でしたね~♪

サム過ぎる‥。

また、ねこ太せんぱいの『悪い癖』が出てるよ‥。

有髄神経⇒『有髄(鞘)神経』

無髄神経⇒『無髄(鞘)神経』

※ちなみに‥『有髄鞘神経』『無髄鞘神経』と書いたら、「✖」ですから気を付けてくださいね!

髄鞘は別名「ミエリン鞘」とも呼ばれます。

ミエリン脂肪酸という脂質を多く含むことから、そのように呼ばれます。

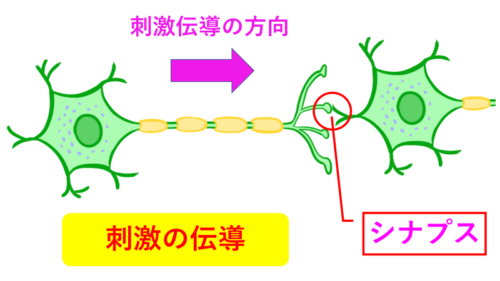

刺激の伝導と伝達

刺激は、『神経細胞体』の方から、『軸索』を通って、『神経終末部』に向かって伝わっていきます。

そこから、さらに次の『神経細胞体』が伸ばす『樹状突起』につながって、さらに刺激が次の『神経細胞』や末梢の器官へと伝わっていくことになります。

この時の『神経終末部』と『樹状突起』と接続部分のことを『シナプス』と言います。

神経細胞の図では、特徴をつかむためにザックリとした絵になっていますが‥。

1つの神経細胞から出る樹状突起とそこで形成されるシナプスの数は数千~数万あると言われています。

想像できないくらい‥複雑なんですね。

でも、わたしたちの身体ってスゴイ!

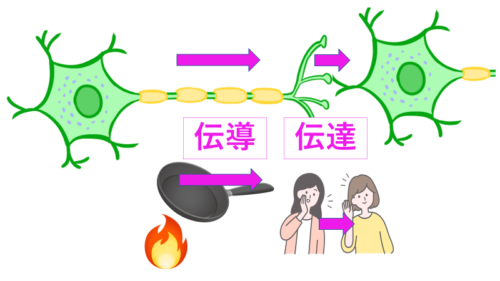

また刺激が次の神経に伝わることを『伝達』と言ったりします。

今の時代では、余り使いませんが‥人に何か伝言を伝えてほしいときなどに、「〇〇さんに△△のことを伝達してください」などと言ったりしますね。

なるほど~。

日常生活の中で、情報を伝える時の言い方と同じなんですね!

そうなんです!

ちなみに‥刺激が軸索を通っていくことを『伝導』と言います。

例えば、フライパンを熱したときに、持ち手の所まで熱が伝わってくるときに、熱が『伝導』したといったりしますが、それと同じですね。

神経伝達物質

『シナプス』で刺激が伝わるとき、『神経終末』からある物質が出て、『樹状突起』を刺激することで伝わっていきます。

このときの『ある物質』のことを『神経伝達物資』と言います。

『神経伝達物質』は約20種類あり、何を分泌するかは神経細胞によって異なります。

大事な部分として、自律神経である交感神経・副交感神経と体性神経である運動神経・感覚神経の4つに分けて勉強していきましょう!

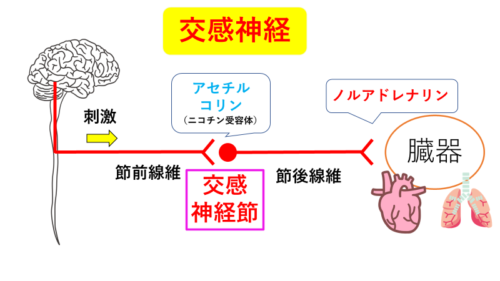

交感神経

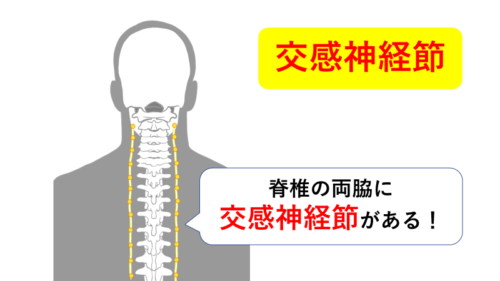

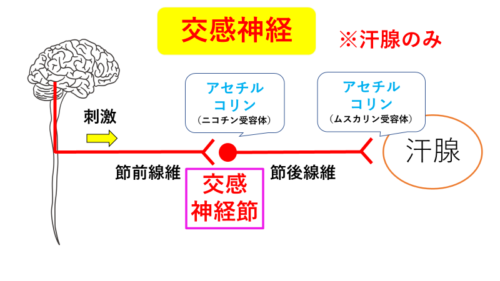

交感神経の中枢である視床下部からの刺激は脊髄を通って、脊椎の両脇にある『交感神経節』に届きます。

交感神経節で、次の交感神経に刺激が伝わります。

視床下部から交感神経節までの交換神経を『節前線維』、交感神経節から臓器までの神経を『節後線維』と呼びます。

『節前線維』『節後線維』それぞれ1本ずつあって、計2本で臓器に刺激が伝わっています。

そう考えると、結構長い神経になりますね。

そして、大切なポインントは、それぞれの交感神経の神経終末から分泌される神経伝達物質です。

【交感神経の神経伝達物質】

節前線維⇒アセチルコリン(ニコチン受容体)

節後線維⇒ノルアドレナリン※汗腺の場合のみアセチルコリン(ムスカリン受容体)

汗腺だけは、ノルアドレナリンではなく、アセチルコリンが働くんですね!

そうなんです!

なぜなのか‥理由は分かりませんが、節前線維と同様に『アセチルコリン』なのです。

例外として覚えておきましょう!

ちなみに‥汗腺には交感神経のみが届いていて、副交感神経は汗腺に届いていません。

何か‥ニコチンとかムスカリンとか複雑な感じになってきたような‥。

確かに‥そう感じますよね。

まずは受容体のことは無視して、『アセチルコリン』が分泌されているということだけ理解して覚えましょう。

受容体のことは、副交感神経の所でも出てくるので、そこでもう一度バッチリ押さえていきます!

副交感神経

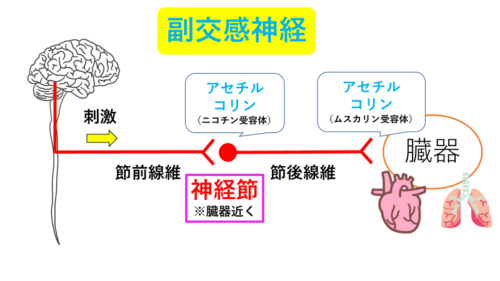

副交感神経も交感神経と同様に中枢は視床下部にあります。

視床下部からの刺激は脊髄を通って、臓器近くに神経節を作り、次の副交感神経に刺激が伝わります。

交感神経の場合と同様に、神経節前後の副交感神経も『節前線維』と『節後線維』と呼びます。

【副交感神経の神経伝達物質】

節前線維⇒アセチルコリン(ニコチン受容体)

節後線維⇒アセチルコリン(ムスカリン受容体)

交感神経の汗腺と同じ‥!?

ホントだね!

わたし的には、『副交感神経』といったら『アセチルコリン』って感じかな‥。

そうですね!

副交感神経は、節前線維もそうですが、節後線から分泌されるのは『アセチルコリン』です。

最終的に交感神経では『ノルアドレナリン』、副交感神経では『アセチルコリン』が分泌される!まず、そういったイメージを持っておくのはよいですね。

そして、どちらも‥途中は『アセチルコリン』という訳です。

ノルアドレナリン⇒交感神経が臓器に到達した際に分泌される神経伝達物質

アセチルコリン⇒副交感神経が臓器に到達した際に分泌される神経伝達物質

ちょっと余談♪

実は、アセチルコリンには2つの受容体があります。

一つが‥ニコチン受容体

もう一つが‥ムスカリン受容体です。

『アセチルコリン』はどちらの受容体にも作用します。

この知識は、交感神経や副交感神経をブロックする薬の考え方にも応用できたりするので、知っておくとちょっと得をします。

例えば‥副交感神経ブロッカーはアセチルコリンをブロックする薬ですが、ニコチン受容体にくっつくのではなく、ムスカリン受容体の方をブロックする薬です。

え~~っと、何でだろう‥?

ニコチン受容体をブロックしてしまうと‥交感神経までブロックされてしまうためです。

そっかぁ~!

副交感神経ブロッカーは、アセチルコリン全てをブロックしている訳ではないんですね♪

運動神経

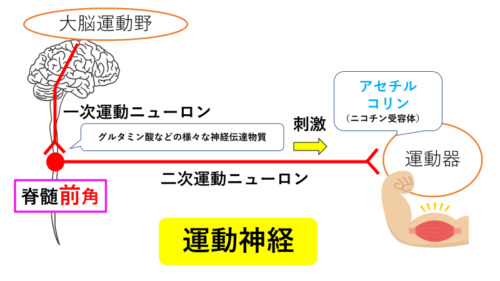

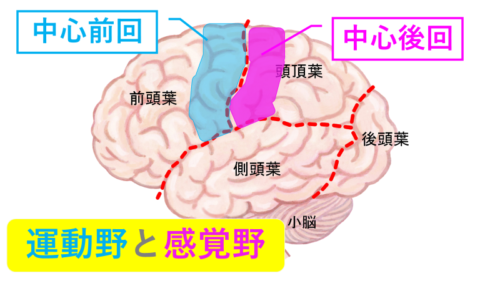

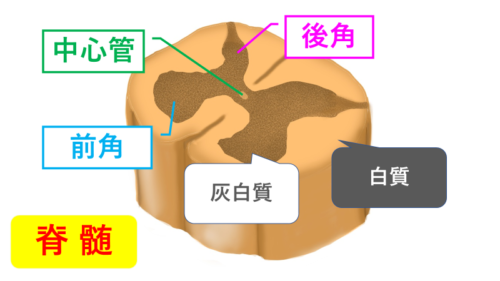

運動神経の中枢である大脳の運動野からの刺激は脊髄を通って、脊髄前角で次の運動神経に刺激を伝えます。

大脳からの運動神経を『上位運動ニューロン』、脊髄前角から臓器までの運動神経を『下位運動ニューロン』と呼びます。

ちなみに‥大脳の運動野は前頭葉の中心前回にあります。

また脊髄前角の位置も合わせて確認しておきましょう!

ちなみに‥灰白質には神経細胞体部分が、白質は軸索部分が多く存在していることで色の違いが出ています。

大脳は皮質部分が灰白質で、髄質部分が白質で、大脳と脊髄とでは内と外が逆になっています!

上位運動ニューロンの神経終末からは、『グルタミン酸』が分泌され、下位運動ニューロンから筋組織には『アセチルコリン』が分泌されます。

グルタミン酸については、医学の専門書でないと書かれていませんので、まず看護師国家試験や解剖生理学の授業では出てくることはないでしょう。

副交感神経ブロッカーを投与されて筋肉が弛緩するなんて話は聞いたことがないから‥運動神経もニコチン受容体なのか~♪

その通りですね!

アセチルコリンの受容体であるムスカリン受容体は、副交感神経の専売特許と覚えておくといいかもしれませんね!

ちなみに‥ムスカリンとは紅テングダケなどの毒キノコの成分で、食べると副交感神経亢進症状(唾液分泌亢進・腸蠕動亢進・心拍数減少など)を呈します。

ちょっと余談!

先程、アセチルコリンの受容体には『ニコチン受容体』と『ムスカリン受容体』の2つがあるということをお伝えしましたが‥

実は『ニコチン受容体』と『ムスカリン受容体』共に‥さらに複数の受容体に分かれます。

『ニコチン受容体』⇒NN受容体、NM受容体の2つ

『ムスカリン受容体』⇒M1~M5受容体の5つ

そして、交感神経や副交感神経の節前・節後線維にあるのは『ニコチン受容体』のNN受容体ですが、運動神経の場合は‥NM受容体です。

麻酔などに使われる末梢の筋組織に作用するタイプの筋弛緩薬は、このNM受容体に作用するため、交感神経や副交感神経には影響を与えないという訳です。

ちょっと難しいけど‥そういう背景があって、薬って上手く使われているのね~。

その他の神経伝達物質の特徴

その他にも神経伝達物質はありますが、まずは先程の4つを覚えれば十分です。

それ以外には、大まかでよいので、「そうなんだ~」くらいで覚えておきましょう。

その他の神経伝達物質の中でもメジャーなものを紹介します。

【その他の神経伝達物質】

ドパミン⇒主に中枢神経(黒質・中脳・視床下部など)で使われる。アミノ酸のチロシンから合成される。不足するとパーキンソン症状を呈する。

セロトニン⇒主に脳幹部の神経で使われる。アミノ酸のトリプトファンから合成される。脳内でドパミンやノルアドレナリンを調節する働きがある。

GABA⇒γ-アミノ酪酸(gamma-aminobutyric acid)の略で、脳の機能を抑制する方向に働く神経伝達物質。アミノ酸のグルタミン酸から合成される。

静止電位と活動電位

『神経終末』から『樹状突起』に刺激が伝わる場合‥つまり伝達では『神経伝達物質』が働いていましたね!

では‥神経細胞内の刺激が伝わる『伝達』では何によって行われているのでしょう?

えっと‥たしか電気じゃなかったかな!?

その通りです!

では、これからその電気がどのように発生しているかを勉強していきましょう♪

神経伝達物質が『樹状突起』を刺激しすると‥電気が発生します。

では、ちょっとミクロな視点でみてみましょう!

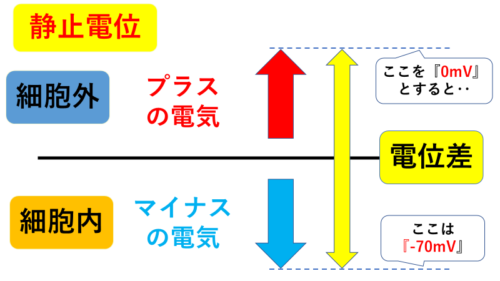

元々‥つまり神経細胞が活動していないとき、実は神経細胞はマイナスの電気を帯びています。

えっなんで?

では、『静止電位』について2つの段階に分けて勉強していきましょう!

ここからは、高校の生物の応用的な部分になってきます。

「どうしても無理!」という方は飛ばして、「電気的な刺激が伝わっていくんだ~」という理解でも構いません。

でも‥分かりやすく説明しますので、良かったらぜひついてきてください♪

まずは、第一段階です。

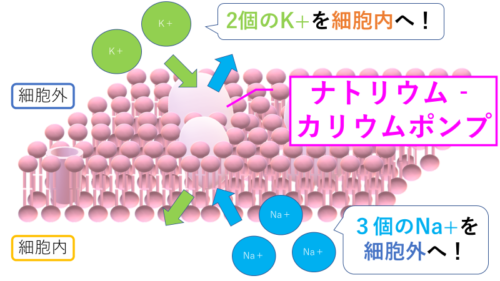

細胞膜にはタンパク質があって、そのタンパク質の働きにはいくつか種類がありますが、その中に『ナトリウムーカリウムポンプ』というのがあります。

※細胞膜のタンパク質については、以下の記事に載せておりますので、良かったらご覧くださいね♪

⇒「【看護師国家試験勉強】解剖生理『細胞の構造と機能』バッチリ克服!」

簡単に言えば‥『ポンプ』というのは、エネルギー(ATP)を使って、物質の移動をさせる細胞膜の装置のことです。

『ナトリウムーカリウムポンプ』は細胞内からナトリウムイオンを3つ外に出して、細胞外からカリウムイオンを2つ中に入れるということをしています。

あっ、それぞれのイオンの数が違う!?

良い所に気づきましたね!

本来であれば‥ありえないのですが、細胞内のエネルギーを使って「ポンプ」を動かし、そういった特別なことをしています。

通常は、細胞内も細胞外も‥共にプラスのイオン、マイナスのイオンが同数あって釣り合っていたのですが‥そのバランスが崩れます。

どう崩れるかというと‥細胞内からすれば、プラスの電荷をもつカリウムイオンが2つなくなり、プラスの電荷をもつNaイオンが3つ入ってくるので、マイナスの電気を帯びるようになります。

逆に細胞外からすると‥プラスの電気を帯びるようになります。

次に第二段階です!

この細胞内外における電位差(プラス・マイナスの電気の差)がある状態で、開いているチャネルが1つあり、それが『カリウムチャネル』です。

『カリウムチャネル』はエネルギーを使わない受動的なカリウムだけの出し入れをするタンパク質です。

『カリウムチャネル』が開いているため、カリウムは濃度勾配にしたがって、「濃い方」から「薄い方」へ移動していきます。

つまり、カリウムイオンは‥細胞内から細胞外へ移動していくんですね!

ちょっと待って!

でも、細胞外の方が電気的にプラスなんだから‥プラスの電気をもつカリウムイオンは反発しあって出にくいんじゃないのかな‥。

2人とも正解です!

濃度(濃度勾配)から考えると‥カリウムイオンは細胞の外に出ようとしますが、電気的(電位勾配)には細胞の中に入ろうとします。

この釣り合った所が、『静止電位』です。

細胞内は細胞外に対して、およそ-70mVの電位になります。

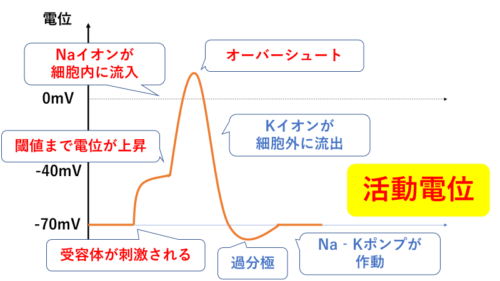

ここからは、『活動電位』に入っていきます。

先程のシナプスにおいて、神経伝達物質が、樹状突起の受容体に作用すると‥細胞膜上の『ナトリウムイオンチャネル』が開きます。

そうすると‥『ナトリウムイオンチャネル』からナトリウムイオンが濃度勾配によって、細胞外(濃い方)から細胞内(薄い方)へと入っていきます。

これによって、細胞内の電位がプラス方向に傾いていきますが、ある一定の所(およそ-40mV)までいくと‥一気に沢山の『ナトリウムイオンチャネル』が開き、多量のナトリウムイオンが細胞内に入ってきます。

この『ある一定の所』というのを『閾値』という呼び方をします。

閾値とは、ある反応を起こす最低限度の刺激量のことを言います。

閾値を超えれば、他のナトリウムチャネルが開く訳ですが、閾値を超えないと‥もとの静止電位に戻ってしまいます。

つまり刺激がなかったことと同じな訳です。

これを『全か無の法則』と言います。

わたしはそんなに詳しくはありませんが‥。

コンピューターに詳しい人には、『1か0か』の2進法といった方が分かりやすいかもしれませんね!

また、物質の通り易さのことを『透過性』といいます。チャネルが開いて、イオンの出入りがしやすくなることを『透過性が高まる』と言ったりします。

そして、ナトリウムイオンが細胞内に入った結果、細胞内の電位は『0』に向かっていきます。

これを『脱分極』といいます。

もともと『静止電位』の状態が『分極(プラスとマイナスに分かれて電位差があること)』していた状態なので、細胞内外の電位差がなくなることが、「分極した状態から脱する 」ということで『脱分極』な訳です。

この『脱分極』が活動電位の正体です。

ただ実際には『0』で止まらずに、『0』を超えて、少~しプラスにはみ出してしまいます。

これを『オーバーシュート』と言います。

おもしろ~い!

ちょっと勢い余って、入り過ぎちゃう感じだ~♪

このように脱分極して、細胞内の電位が高くなる(0になる)と、今度は「カリウムイオンチャネル」が開きます。

そうすると‥これもまた濃度勾配によって細胞内に多量にあった「カリウムイオン」が細胞外へと出ていき、再び細胞内はマイナスの電位に戻ります。

これを『再分極』と言います。

この時も、オーバーシュートと同じ様な現象が起こり、『静止電位』以上に過度に電位が下がってしまうことがおきます。

これを『過分極』と言います。

この後は、始めの説明と同様に、『ナトリウム‐カリウムポンプ』が働いて、カリウムが細胞内へ、ナトリウムが細胞外へと移動する訳です。

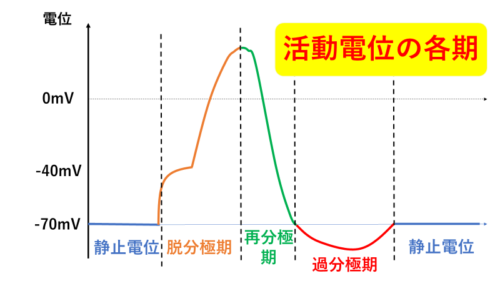

活動電位の各期については、上の図の通りです。

活動電位が発生していない『静止電位』のときから‥

脱分極に向かう『脱分極期』

頂点を過ぎてから再分極に向かう『再分極期』

そして過度に分極してしまう『過分極気』となります。

その後は‥また『静止電位』に戻って繰り返す訳です。

刺激(活動電位)の伝導の速度

では、最後に‥刺激(活動電位)が、神経細胞内を伝導する際の速さについて勉強していきましょう!

途中で、『有髄神経』と『無髄神経』について学びましたね!

軸索を通る際に、どちらの伝導速度が速いと思いますか?

どっちが速いのかな~。

実は、『有髄神経』の方が伝導速度が速くなります。

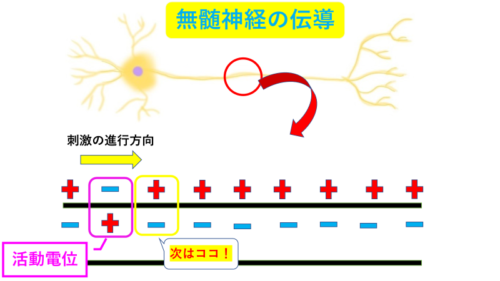

まず、『無髄神経』の場合から考えてみましょう!

『無髄神経』の場合は、軸索を活動電位が通っていく際に、進行方向に向かって順番に軸索内をプラスの電気が移動していきます。

1つ1つ電気が移動していくために、少し時間がかかります。

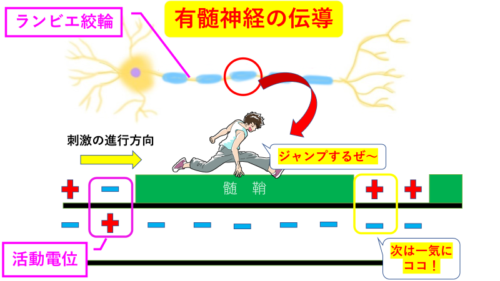

それに対して、『有髄神経』の場合はどうでしょうか?

先程も話した通り、髄鞘には脂肪が多く含まれており、「絶縁性」を発揮します。

そこで、起こる現象が『跳躍伝導』と言われるものです。

『跳躍伝導』とは、髄鞘に覆われていない部分を飛ぶように電気が流れていくことで、電気が流れる速度が速くなります。

つまり、神経の伝導速度は、有髄神経の方が無髄神経よりも速くなります。

この髄鞘に覆われていない部分を『ランビエ絞輪』と呼びます。

ちなみに‥『ランビエ』は発見者であるフランスの解剖学者の名前です。

軸索を見ると‥髄鞘のない部分が輪っかで絞められたようになっていることから、『絞輪』と呼ばれます。

なるほど~髄鞘があることで、ランビエ絞輪を電気がワープしているような感じで早くなるのね!

そういった感覚って、とっても大切ですよね!

きっともう忘れることもないと思います♪

↑↑

勉強して疲れたら‥やっぱチョコレートで糖分補給♪

わたしは‥濃いカカオのビターテイストがやっぱり好きかな~。

看護師国家試験問題のねこ太解説

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにみた看護師国家試験問題を解いていきましょう♪

看護師国家試験問題(第103回 午後28問)

活動電位について正しいのはどれか。

1.脱分極が閾値(いきち)以上に達すると発生する。

2.細胞内が一過性に負〈マイナス〉の逆転電位となる。

3.脱分極期には細胞膜のカリウム透過性が高くなる。

4.有髄神経ではPurkinje〈プルキンエ〉細胞間隙を跳躍伝導する。

「1.脱分極が閾値(いきち)以上に達すると発生する。」

「2.細胞内が一過性に負〈マイナス〉の逆転電位となる。」

脱分極する‥つまり細胞内が-70mVのマイナスの電位にあったものが、プラス方向の-40mVまで電位が上昇した際に、ナトリウムチャネルが開いて一気に脱分極に向かいましたね。

なので、「1」は「〇」で、「2」は「×」

「3.脱分極期には細胞膜のカリウム透過性が高くなる。」

脱分極期は、ナトリウムチャネルが開いて、細胞内がプラスに向かう時でしたね!

カリウムチャネルが開いて、細胞内のカリウムイオンが細胞外へ出ることで再分極へと向かいます。

透過性が高いというのは、チャネルが開いて、そのイオンが通りやすくなることでした。

「3」は「×」です。

「4.有髄神経ではPurkinje〈プルキンエ〉細胞間隙を跳躍伝導する。」

プルキンエって‥心臓の刺激電動系で出てきたのが‥プルキンエ線維だよね‥。

有髄神経とは、髄鞘をもつ神経細胞のことでした。

シュワン細胞などが髄鞘を作りますが、髄鞘と髄鞘の間に隙間があって、それを『ランヴィエ絞輪』と呼びましたね。

『ランヴィエ絞輪』と『ランヴィエ絞輪』の間を電気が飛ぶように進んでいくことを『跳躍伝導』と言います。

なので、プルキンエ細胞間隙(かんげき)ではなく、ランビエ絞輪です。

「4」は「×」

看護師国家試験問題(第107回 午後70問)

神経伝達物質と効果器の組合せで正しいのはどれか。

1.γ-アミノ酪酸〈GABA〉 ― 気 管

2.アセチルコリン ― 瞳孔散大筋

3.アドレナリン ― 血 管

4.セロトニン ― 心 筋

5.ドパミン ― 汗 腺

「1.γ-アミノ酪酸〈GABA〉 ― 気 管」

GABA‥って、何だっけ?

GABAは、抑制系と言われる‥脳の機能を抑えるような働きをする神経細胞から分泌される神経伝達物質です。

気管に作用するのは自律神経です。

ちなみに‥今回は交感神経と副交感神経の作用については、勉強していませんが‥少しふれておきましょう!

基本的に交感神経は緊急時などの危機的な状況で働く神経で、副交感神経はリラックス時に働く神経です。

交感神経は気管を拡張させ、副交感神経は気管を収縮させる方向に働きます。

交感神経から最終的に分泌されるのはノルアドレナリン、副交感神経からはアセチルコリンです。

よって、答えは、「×」です。

「2.アセチルコリン ― 瞳孔散大筋」

アセチルコリンは副交感神経から分泌される神経伝達物質だったけど‥。

瞳孔にはどう働くのかな‥?

クマに襲われた時のことを考えてみましょう!

とてもクマった危機的状況なので、当然交感神経が働きます。

そして‥クマの一挙手一投足見逃さないように瞳孔を開きます。

さすが…ねこ太せんぱい。

こっちがクマっちゃう‥。

アセチルコリンは副交感神経から分泌される神経伝達物質なので、瞳孔を収縮させます。

よって「2」は「×」です。

「3.アドレナリン ― 血 管」

アドレナリンは、今回勉強していなかったですが‥これは交感神経が副腎に働きかけることで、副腎髄質から分泌されるホルモンです。

そして、血管を収縮させる働きがあります。

「3」は「〇」です。

「4.セロトニン ― 心 筋」

セロトニンは主に脳幹部の神経細胞から分泌される神経伝達物質です。

心筋に働きかけるのは、交感神経からのノルアドレナリンと副交感神経からのアセチルコリンです。

よって、「4」は「×」です。

「5.ドパミン ― 汗 腺」

ドパミンも脳内の神経細胞で分泌される神経伝達物質です。

汗腺に働きかけるのは、交感神経でノルアドレナリンではなく、アセチルコリンでした!

よって、「5」は「×」です。

答えは、「3」です。

さいごに♪

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

神経伝達物質や活動電位の機序は、ちょっと難しい所です。

始めの内は‥分からなくて普通ですので、何度も繰り返し勉強して自分の中に落とし込んでいきましょう。

なので‥何の心配もしなくて大丈夫です♪

忘れたら‥何度でも復習していきましょうね!

まずは看護師国家試験の合格🌸に向けて、これからも一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント