こんにちは!ねこ太🐈です。

今回は、『栄養素』とそれを消化する『消化酵素』についてバッチリ克服していきます!

それでは、国試合格🌸に向けてねこ太🐈と一緒に楽しく勉強していきましょうヽ(*^^*)ノ

自分でノートにまとめるより、参考書に書き込んで勉強していくタイプの人にはレビューブックがすごくオススメです!

ちなみに‥わたしもそういうタイプです♪

↓↓Amazonだと送料無料で直ぐに届くのでいいですよ。

『3大栄養素と消化酵素』に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

良かったら、力試しと思って‥ぜひ看護師国家試験問題を解いてみてくださいね!

後半の『看護師国家試験問題のねこ太解説』で解き方を解説していきます。

看護師国家試験問題(第99回 午後27問)

栄養素と消化酵素の組合せで正しいのはどれか。

1.炭水化物 ― リパーゼ

2.蛋白質 ― トリプシン

3.脂 肪 ― マルターゼ

4.ビタミン ― アミノペプチダーゼ

看護師国家試験問題(第109回 午後13問)

脂肪分解酵素はどれか。

1.ペプシン

2.リパーゼ

3.マルターゼ

4.ラクターゼ

では‥この看護師国家試験問題を解くのはもちろん♪

授業のテストや臨床で活かせる知識を身に付けるために、これから一緒に楽しく『広げ学習』をしていきましょうヾ(≧∇≦*)/

『広げ学習』とは、気になったことなどを調べながら、広~く・深~く知識を身につけてい学習のことです。(by ねこ太)

↑↑

全部が予想問題だから、初めて出会う問題ばかり!

自分の力試しとか、復習するのにとってもいいかも♪

3大栄養素

3大栄養素と言えば‥「糖質」「脂質」「たんぱく質」のことを指します。

うんうん、それは何となく分かります!

でもよく「炭水化物」っていう言葉も聞くけど‥それは入らないのかな?

そうですよね!

確かに‥「炭水化物」という言葉も栄養素の1つとしてよく聞きますね。

まずは、そこから入っていきましょう♪

実は‥「炭水化物」というのは、「炭素(C)」と「水(H2O)」でできた化合物のことで、ここでは「糖質」のことを指します。

やっぱり、そうだったんだ~。

「炭水化物」を摂ると太るとか‥よく聞くから、「糖質」だろうな~とは思ってたんだ~♪

もう少し厳密に言うと‥「炭水化物」は身体の主なエネルギー源となる栄養素で、人の身体で消化できるものを「糖質」といい、消化できないものを「食物繊維」といったりします。

そういえば、野菜とか‥植物って食物繊維でできてるって聞いたことがあります。

そうですね。

植物の細胞壁はセルロースという物質でできていて、これも実は多糖類です。

ちなみに‥草食動物である牛は、4つの胃で食物繊維を分解することで糖質からエネルギーを得ることができます。

【3大栄養素】

「糖質(炭水化物)」「タンパク質」「脂質」

ちなみに‥5大栄養素とは、3大栄養素+「ビタミン」「ミネラル」です。

3大栄養素が「エネルギーを産生する栄養素」と呼ばれるのに対して、「ビタミン」「ミネラル」は「健康維持に不可欠な栄養素」と言われています。

ビタミン‥生きていくために必要な有機物で、体内ではほとんど作られないため、食品などから摂取する必要があるもの。

ミネラル…生きていくために必要な無機物で、体内ではほとんど作られないため、食品などから摂取する必要があるもの。

有機物と無機物の大きな違いは‥基本的には炭素を含むかどうかで決まります。

有機物は炭素を含み、燃えると二酸化炭素を出します。

それに対して、無機物とは「有機物では無い」という意味からできた用語です。

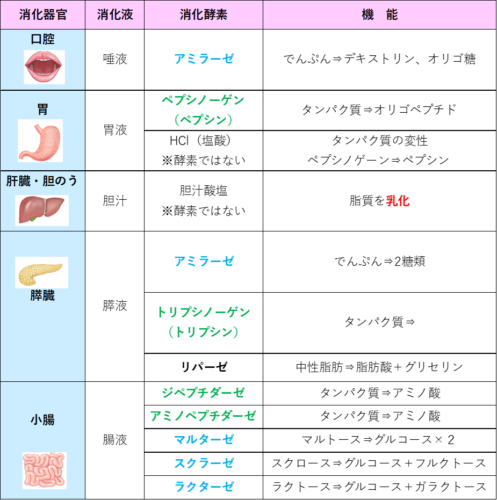

3大栄養素と消化酵素

では、次に「消化酵素」について、勉強していきましょう!

3大栄養素は「エネルギーを産生する栄養素」でしたので、これらを食品から摂取した際に、どのように消化して身体に取り込むのか勉強していきます。

う~~~ん、「糖質(炭水化物)」「脂質」「たんぱく質」は、食べたら‥そのまま身体に取り込めないのかな!?

お肉も魚も‥よく噛んでも‥そのままの形では体内に吸収できないんじゃないかな‥?

そうですね!

食べたものが、消化管の中で分解されて吸収されていくイメージですね♪

例えば‥お肉の塊は、大部分がたんぱく質ですが、ミクロな目で見ると‥脂質や糖質、さらにはビタミンやミネラルも含まれています。

口の中で、よく咀嚼された後、消化管の中で、様々な消化液によって、細かい成分に分解され、ある程度小さくなってから吸収されていきます。

では、「糖質(炭水化物)」「脂質」「たんぱく質」が‥どこで‥どのように分解されて、吸収されるのかみていきましょう!

糖質(炭水化物)と消化酵素

糖質(炭水化物)には、様々な種類があります。

まずは‥そこから勉強していきましょう!

糖質(炭水化物)の種類

糖質(炭水化物)といったら、「ご飯」とか「ジャガイモ」とかの主成分ですが、その正体は『でんぷん』です。

小学生のときヨウ素でんぷん反応とかやったな~。

どんな色になるとか忘れたけどね~♪

理科が苦手で‥ヨウ素なんとか反応とか‥言われても拒絶反応しかでないです。

昔のことは忘れて、まっさらな気持ちでやっていきましょう!

ここでは‥ヨウ素でんぷん反応は全く関係ないのですが‥カン子さんの苦手克服もかねて、さら~っと復習していきましょう♪

ジャガイモに、褐色のヨウ素液(イソジンを想像してみましょう!)を垂らすと‥

『でんぷん』と反応して、青紫色に変わるというのが「ヨウ素でんぷん反応」です。

そっか‥それだけなんですね。

余り難しく考える必要はないんだ‥。

そうなんです!

苦手意識って、なかなか曲者ですよね‥。

では、ここから本題に入っていきましょう。

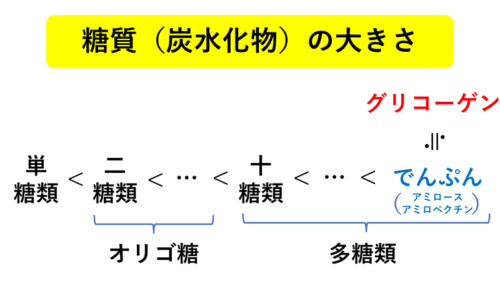

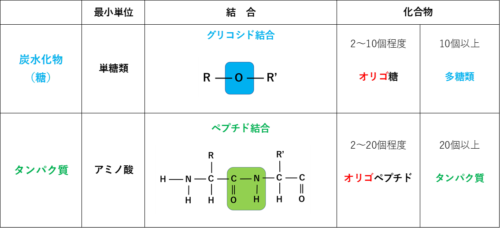

炭水化物には、分子の大きさや結合の仕方によって、呼び名が変わります。

一般的には「C6H12O6」という化学式で表される‥それ以上分解されない最小の糖類を「単糖類」と呼びます。

この「単糖類」が2つ集まって‥結合することによって、「二糖類」となります。

そして、3つ集まれば「三糖類」、4つ集まれば「四糖類」‥となります。

よく「多糖類」という言葉を耳にしますが、単糖類が10個以上集まったものをそのように呼びます。

それじゃあ‥「二糖類」「三糖類」とかは‥多糖類とは言わないんだ‥。

一般的にはその通りです。

単糖類が2~10個くらい集まったものを「多糖類」とは言わず、「オリゴ糖」という呼び方をします。

ちなみに‥「オリゴ(oligo)」とは「少ない」という意味をもつギリシャ語です。

もう1つ‥ちなみに‥糖同士の結合は「グリコシド結合」と呼ばれる結合でつながっています。

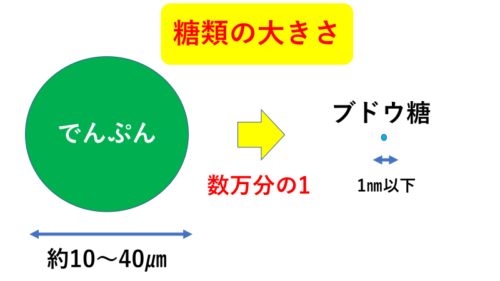

「でんぷん」は分子量が数万~数百万です。単糖類の分子量が約180ですので、単糖類が数百から数万集まっていることになります。

「でんぷん」にも、分子の大きさや結合の仕方によっていくつか種類があり、有名なものとして、高校の生物では、「アミロース」や「アミロペクチン」があります。

医学や看護では似たものとして‥「グリコーゲン」といったものを教わりますが、分子の大きさや結合の仕方(構造)は「アミロペクチン」と似ていますが、一応「でんぷん」とは区別されています。

確か‥グリコーゲンは、肝臓や筋肉で合成される多糖類でしたよね。

その通りです!

アミロースやアミロペクチンが植物で合成されることから「植物でんぷん」と言われるのに対して、グリコーゲンは動物の体内で合成されるため、「動物でんぷん」と言われることもあります。

では、整理していきましょう。

ちなみに‥デキストリンというのもあって、でんぷんを分解してできた多糖類のことを指します。

オリゴ糖とでんぷんの中間産物のようなものです。

では、実際の大きさもみてみましょう!

1㎛は1㎜の1/1000、さらに1㎚は1㎛の1/1000です。

ちょっと余談♪

ちまたで評判のオリゴ糖!

病院でも消化管の手術をした入院患者さんに栄養士さんが勧めているのをよく耳にします。

でも、でんぷんを食べて、結局「オリゴ糖」ができるなら同じなんじゃ‥と思った方もいるかもしれませんね。

実は、オリゴ糖といっても、種類も働きも様々です。

でんぷんと同じ多糖類として、『セルロース』といったものもあります。

これは植物の細胞壁を構成する多糖類で食物繊維と呼ばれるものです。

これは難消化性で‥人の消化液では消化できません。

これを消化できるのは、草食動物くらいな訳です。

オリゴ糖にも、同じように難消化性のものがあり、実は売られているものが「それ!」です。

難消化性のオリゴ糖は大腸まで消化されずに届いて、善玉菌の栄養素になります。

※悪玉菌の栄養にはなりません。

でんぷんが分解されてできるオリゴ糖は消化性のオリゴ糖であるため、単糖類にまで分解されて吸収されます。

さらに‥単糖類や二糖類などにも様々な種類がありますが‥最低限覚えておいた方がよいものは以下の通りです。

単糖類

【代表的な単糖類】( )内は和名です。

グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)、ガラクトース

和名もよく使われるので、一緒に覚えてしまいましょう!

意外と覚えやすいので‥心配しなくて大丈夫ですよ。

自然界に最も多く存在するのが‥グルコースで、ぶどうから発見されたことから、日本では「ブドウ糖」とも呼ばれます。

グルコースは、生体で最も利用される糖で、血糖値として測定されているのが、このグルコースです。

フルクトースは、日本では「果糖」と呼ばれるように、フルーツに多く含まれる糖です。

糖の中でフルーツに含まれることからも分かるように、最も水に溶けやすい糖と言われています。

フルクトースの「フル」は「フルーツ」からきているんですね!

ガラクトースには、日本での特別な呼び方はありませんが‥ガラクトースの「ガラ(gala)」はギリシャ語の「牛乳」からきています。

銀河のことを英語で「galaxy(ギャラクシー)」といいますが、もう1つの呼び方は「milky way

」で直訳すると「ミルクの道」となります。

ここからも‥「gala」が牛乳であることが分かりますね!

イメージで覚えたいという方は私がもっている単糖類のイメージ図を紹介します。

「ぶどう」とフルーツの王様「ドリアン」、そしてミルクの入った「ガラスの哺乳瓶」の3つです。

言葉で覚えるのが苦手だったので、こんな図を記憶に残して覚えていました。

二糖類

【代表的な二糖類】( )内は二糖類を構成する単糖類を表しています。

麦芽糖(ブドウ糖+ブドウ糖) ※(別名)マルトース

ショ糖(ブドウ糖+果糖) ※(別名)スクロース

乳糖(ブドウ糖+ガラクトース) ※(別名)ラクトース

二糖類は2つの単糖類でできてるんだよね‥。

でも‥1つは必ずブドウ糖なんだ‥。

麦芽糖は、2つのブドウ糖でできた二糖類です。

発芽させた大麦の中に多く含まれていることから、命名されました。

私たちの生活の中では、縁日でよく見かける「水飴」が麦芽糖からできています。

サントリーのビールに「モルツ」という製品がありますが、「麦芽」のことを英語で「malt」と呼びます。

わたしはお酒は飲めませんが‥ビールの宣伝を見る度に‥飲んでみたくなります!!

ショ糖は、ブドウ糖と果物に多く含まれる果糖が合わさった二糖類です。

ショ糖は、私たちの生活で最も身近なもので、実は「砂糖」のことです。

砂糖は、「さとうきび」や「てん菜」と言われる植物から作られています。

「さとうきび」は別名「甘ショ」とも言われ、なので‥「ショ糖」な訳です。

また「ショ糖」は漢字で「蔗糖」と書きますが、「蔗」が「さとうきび」を意味します。

これから、お砂糖を見る度に‥「ショ糖!」「スクロース!」って言って覚えちゃおう!

いいですね!

物覚えの悪かった‥わたしは、砂糖の入った瓶に「ショ糖(スクロース)⇒二糖類」と書いて、見る度に自然と覚えられるようにしました~。

家族は分かりにくくて迷惑だったようですが‥今でも忘れていません♪

乳糖は、ブドウ糖とガラクトースからなる二糖類です。

ガラクトース自体が「牛乳」を意味する「ガラ(gala)」からきていましたが、

乳糖であるラクトースも、「乳」を意味するラテン語 「lac」 に由来します。

「牛乳」と「乳」‥。「ガラクトース」と「ラクトース」‥。

なんか‥似ていて紛らわしい‥。

どうやって覚えればいいんだろう‥。

私は、「ラクトース」は「酪農」の「酪(ラク)」から「乳製品」と関連させて覚えています。

そして、「乳糖(ラクトース)」「ガラクトース」は下の図のようなイメージをもって覚えています。

「乳を飲む赤ちゃん」が、「ブドウ」と「ガラスの哺乳瓶」を持つイメージです。

糖質(炭水化物)を消化する消化酵素

糖質(炭水化物)は消化管のどこで、何によって消化されるのでしょうか?

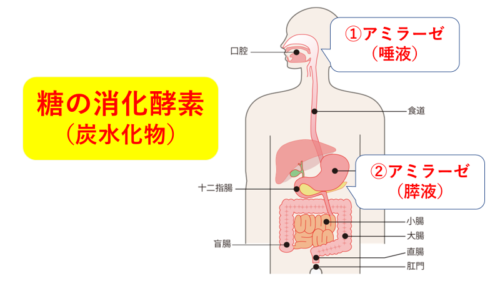

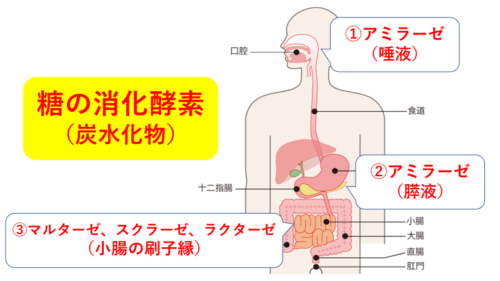

糖質(炭水化物)を消化する酵素のメインはアミラーゼです。

じゃあ、アミラーゼが‥『グリコ‥なんちゃら‥結合』を外しちゃうのね!

そ‥そうです!

スルドイですね~。

加水分解といって、水(H2O)を加えて分解していきます。

実は、アミラーゼには、唾液腺から分泌されるものと、膵臓から分泌されるものの2つがあります。

一応‥これは覚えなくて大丈夫ですが‥厳密には以下のように呼びます。

【アミラーゼ】

唾液腺⇒S型アミラーゼ

膵臓⇒P型アミラーゼ

唾液腺のことを英語で「salivary gland(唾液の腺)」、膵臓のことを「pancreas」と呼ぶため、その頭文字を付けて分けていたりします。

口から食べた食べ物は口腔内でよく咀嚼されながら‥唾液と混ぜ合わされます。

その際に、糖質(炭水化物)‥「でんぷん」「グリコーゲン」といった多糖類は、唾液中のアミラーゼによってより小さな多糖類やオリゴ糖へ分解されます。

そして、胃にはいると、唾液中のアミラーゼの活性は失われてしまいます。

活性を失うということは、機能しなくなるってことですね!

そのため、胃ではそれ以上の分解は進まず、十二指腸において、膵臓から分泌されたアミラーゼによって、再び分解が進みます。

どこまで進むかというと‥デキストリンからオリゴ糖そしてマルトース(麦芽糖)、スクロース(ショ糖)、ラクトース(乳糖)といった二糖類にまで分解されます。

じゃあ、最後は‥二糖類の形で吸収されるんですね!

ごめんなさい!まだこの図は完成ではないのです。

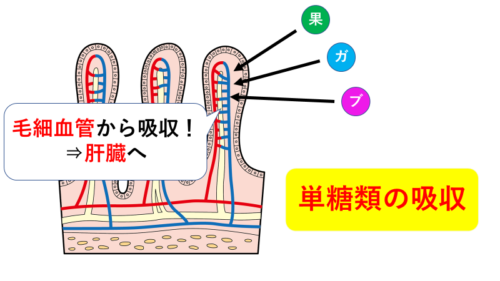

実は‥この先さらに単糖類の形まで分解されてから吸収されます。

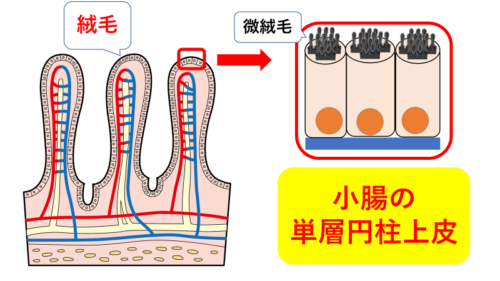

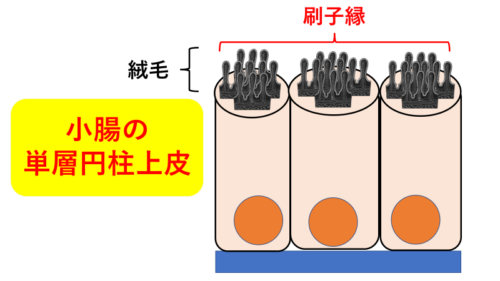

小腸には輪状ヒダがあり、また小腸粘膜には高さ0.5~1.5㎜の絨毛が多数生えています。

絨毛を形成している小腸上皮細胞には微絨毛があり、その微絨毛が密集している部分があります。

その部分が、ハケのように見えることから、「刷子縁(さっしえん)」と呼ばれます。

「刷子‥縁‥」なんて初めて聞きました!

「刷子」とは「ブラシ」とも読みますが、「歯ブラシ」のことを「歯刷子」と書きます。

ブラシの縁(フチ)とは「端っこ部分」を意味するので、細胞全体を見て考えると‥『刷子縁』とは『小腸内腔に面するブラシ部分』ということになります。

この「刷子縁(さっしえん)」の部分には、二糖類を分解する酵素が存在しています。

【刷子縁にある消化酵素と分解産物】

マルトース(麦芽糖)⇒〈マルターゼ〉⇒グルコース(ブドウ糖)×2

スクロース(ショ糖)⇒〈スクラーゼ〉⇒グルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)

ラクトース(乳糖)⇒〈ラクターゼ〉⇒グルコース(ブドウ糖)とガラクトース

「マルトース」を分解するのが、「マルターゼ」なんですね。

なんか覚えやすそう!

そうなんです!

酵素に対しては、「~ase(~アーゼ)」というのを語尾につけるというルールがあります。

これは国際生化学分子生物学連合という所で決められた国際的な取り決めです。

ここで、二糖類は単糖類に分解されて、絨毛の中に入り、毛細血管から吸収されて、肝臓へ送られます。

では、最後に最初の図を完成させましょう!

なるほど~。

最も小さな単糖類まで分解されて、吸収されるんですね!

ちょっと待って!

アミラーゼって‥何となく「アミノ酸」に似た名前だから‥タンパク質の分解酵素のような気がしてならないんだけど‥。

確かに‥そうかもしれませんね!

実は‥デンプンの事を、ラテン語で「amylum(アミラム)」と言います。

ややこしいですが‥そんなことから覚えてみてもいいかもしれませんね!

タンパク質と消化酵素

まず、タンパク質とは何なのか?

そこから押えていきましょう!

タンパク質とは

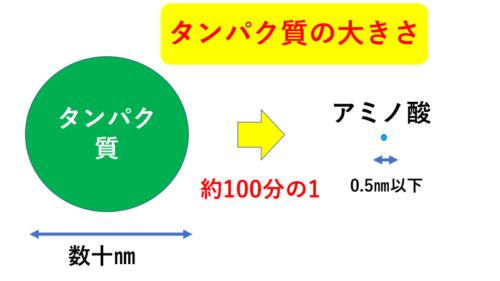

タンパク質とは、数十個から数千個のアミノ酸が連なってできたものです。

多糖類と単糖類の関係に似ていますね‥。

その通りです!

炭水化物と同じ様に‥大きなタンパク質を分解して小さなアミノ酸の形にして吸収していきます。

逆の見方をすると‥アミノ酸はペプチド結合によって、いくつも連なっていきます。

アミノ酸が2~20個連なってできた化合物をオリゴペプチドと言います。

オリゴ‥!?

う~ん、どっかで聞いたような‥。

そうですよね!

炭水化物の所で勉強したオリゴ糖となんか似ていますね♪

ちょっと比較してみましょう。

また、タンパク質の大きさも‥アミノ酸自体は0.5㎚と糖とさほど大きさに違いはありませんが‥タンパク質はでんぷんと比べてかなり小さく、数十㎚です。

タンパク質の大きさの単位は「㎚(ナノメートル)」ってことは、「㎛(マイクロメートル)」の1/1000だから‥数十㎚と言っても‥かなり小さいですね。

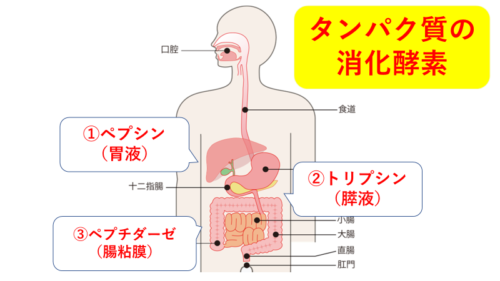

タンパク質を消化する消化酵素

タンパク質は、消化管のどこで、何によって消化されるのでしょうか?

ちょっと待ってくださいネ‥。

これも‥やっぱり‥ねこ太先輩の事だから‥続きの③もあったりなんか‥

バレてましたね‥。

カン子さんの読み通りで、まだ続きがあります!

では、順番にいきましょう。

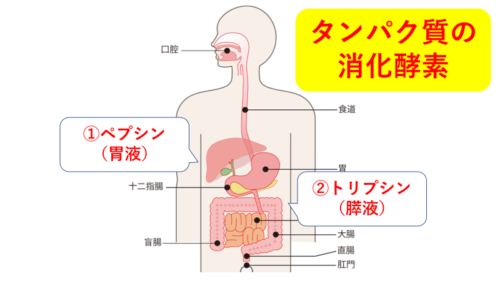

胃液におけるタンパク質の消化酵素

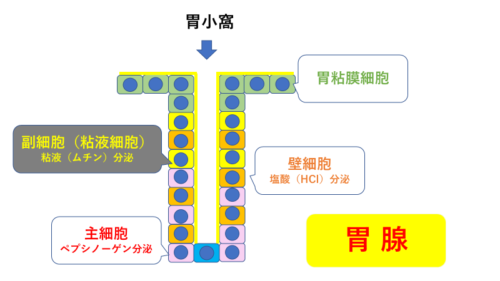

胃において、消化液や塩酸などの胃液を分泌する消化腺のことを胃腺と言います。

胃腺の入口である小さな「くぼみ」を「胃小窩」と呼びます。

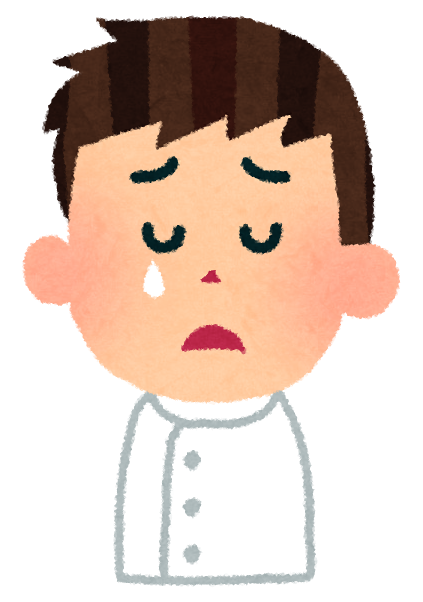

胃腺からは様々な物質が分泌されますが、主に3つの外分泌細胞と分泌物を押さえておきましょう!

1つ目は、「主細胞」です。

主細胞からは「ペプシノーゲン」が分泌されます。

「ペプシノーゲン」のままでは、消化酵素としての働きはありませんが、HClによって、「ペプシン」へと変化し、タンパク質を分解します。

実は細胞自体もタンパク質でできているため、「ペプシン」の状態で細胞内で保管すると自己消化を起こしてしまいます。

そのため、まずは‥危害のない「ペプシノーゲン」の形で分泌し、のちに「ペプシン」に変化するというスタイルをとっているのです。

わたしの身体って‥カシコイな~。

ホントですね~。

胃から分泌される消化酵素としては、この「ペプシノーゲン」のみです。

胃で唯一の消化酵素を分泌する訳だから‥主細胞はまさに名前の通りメインな細胞だわさ‥。

でも‥ちょっと待って!

さっき、ねこ太先輩が「酵素の語尾は『~アーゼ』になる」とか言ってなかった!?

そ‥そういえば‥言いましたね。

もちろん、覚えております。

実は‥そのように取り決めされたのは、フランスの化学者のデュクロー(É. Duclaux)という人で、1898年に酵素の命名法として『~ase』とつけることとなりました。

しかし、『ペプシノーゲン』など、それ以前に名付けられたものはそのままの名称で残っていたりします。

そういうことだったんですね!

納得しました~。

2つ目は、「壁細胞」です。

壁細胞からは「HCl」が分泌されます。

胃酸と言われるものですね!

そうです!

胃という臓器は食べ物を貯蔵するためにできた臓器です。

そのためには食べ物が腐らないようにする必要があります。

そのための機能が胃酸による殺菌です。

さらに、胃酸によって、食べ物の中のタンパク質が変性して、ペプシンが消化しやすい形にする働きもあります。

【胃酸の働き】

①食べた物の殺菌作用

②タンパク質の変性

3つ目は、「副細胞」です。

別名、「粘液分泌細胞」とも呼ばれます。

副細胞からは「ムチン」と呼ばれる「粘液」が分泌されます。

壁細胞から分泌される「HCl」は胃の粘膜を傷つけてしまいます。

それを防ぐための機能として、副細胞からは分泌される「粘液(ムチン)」が胃粘膜を保護する訳です。

ストレス性や薬剤性といった胃潰瘍は‥この副細胞からの粘液分泌が上手くいかずに胃粘膜が傷害されて穴が開いてしまうことで起こります。

なるほど~。

それはよく分かったけど、副細胞と壁細胞のどっちから「HCl」で、どっちから「粘液」なのか‥忘れちゃいそうです。

そうですよね!

わたしの場合、壁細胞が、胃粘膜を守る「壁」だと思ったので、壁細胞が「粘液」を分泌すると覚えたかったのですが、実は‥逆だったのです。

なので、まず「自分の想像とは逆だな~」という印象で覚えています。

そして‥それだけでは不安なので、もう1つのイメージで覚えています。

それは‥以下の図のようなイメージです。

「委員長(主細胞)」を「副委員長(副細胞)」が支えている感じね~!

話をタンパク質の消化に戻しましょう!

胃に来たタンパク質は、胃の蠕動運動によって撹拌されながら、胃液とよく混ざり合います。

まず、壁細胞から分泌されたHClによって消化されやすい形に変性されます。

その後、ペプシノーゲンが変化したペプシンによって、ペプチド結合が加水分解されて、より小さなタンパク質‥オリゴペプチドへと分けられていきます。

ちょっと余談♪

「ペプシン」って‥どこかで似たような言葉を聞いたことはないですか?

‥‥

そうです!あの『ペプシ・コーラ』です。

もともとペプシ・コーラは、消化を助ける薬として販売されていました。

なぜなら‥その中にはペプシンが含まれていたからです。

もちろん現在は含まれていません。

ちなみに‥コカ・コーラは発売当初‥なんとコカインが入っていました。

当時のアメリカでコカインは合法だったのです。

これも‥現在は入っていません。

膵液におけるタンパク質の消化酵素

膵臓からは膵液が分泌されますが‥、膵液中には「トリプシノーゲン」が含まれています。

トリプシノーゲン‥!?

ペプシノーゲンと似ていますね‥。

トリプシノーゲンも同様に、自らの細胞を傷つけないように分泌された後、十二指腸の粘膜に存在する「エンテロペプチダーゼ」によって、トリプシンに変化します。

腸粘膜に存在するなんて‥二糖類を分解する酵素と似ていますね!

そうですね!

「エンテロ(entero)」というのは「腸管」を意味する言葉で、エンテロウイルスというのは感染性胃腸炎を起こすウイルス群でもあります。

また「ペプチダーゼ」とは「ペプチド結合を分解する酵素」という意味です。

つまり‥トリプシノーゲンの中のペプチド結合を分解して、活性型のトリプシンに変換する訳です。

トリプシンは、タンパク質を「アミノ酸」やアミノ酸分子が2~3個つくっついた「オリゴペプチド」にまで分解します。

アミノ酸は小腸の腸管で吸収されますが、「オリゴペプチド」は小腸粘膜に存在する「ペプチダーゼ」によってアミノ酸に分解された後に吸収されます。

さっき、トリプシノーゲンをトリプシンに変換する酵素がここでも、出てくるんですね!

炭水化物の所でもでてきましたが、小腸粘膜における消化・吸収の働きのことを「膜消化」とも言います。

ペプチダーゼとは、ペプチド結合を分解する消化酵素の総称で、小腸粘膜には「ジペプチダーゼ」「アミノペプチダーゼ」などがあります。

炭水化物とアミノ酸は消化液による「消化管の中での消化」と「小腸粘膜での消化」の2つのパターンがあるのね!

実は、膵液の中には、トリプシノーゲン以外にもタンパク質を分解する酵素があります。

それは‥キモトリプシノーゲンです。

キモトリプシノーゲンは、トリプシンの作用によって、キモトリプシンに変換されてタンパク質を分解します。

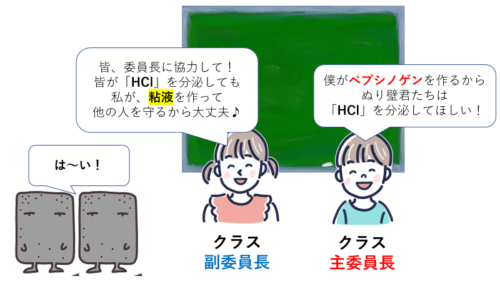

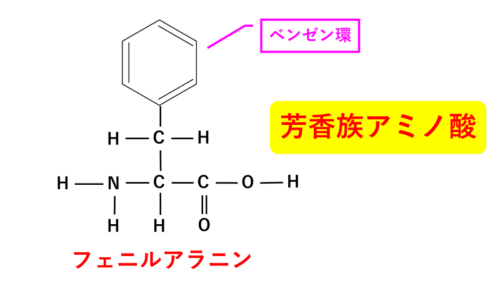

ちなみに‥トリプシンが塩基性アミノ酸を分解するのに対して‥キモトリプシンはベンゼン環を有する芳香族アミノ酸を分解します。

アミノ酸の種類によって、消化酵素が少し違います。

膵液中には、他にもタンパク分解酵素はありますが、この2つを押さえておけばバッチリです。

【芳香族アミノ酸】

フェニルアラニン・トリプトファン・チロシン・ヒスチジン

では、最後にまとめていおきましょう!

脂質と消化酵素

いよいよ、脂質まできました!

まずは‥脂質とはどういったものなのか?

そこから、勉強を始めていきましょう。

脂質とは

脂質とは、生体の構成要素の中で、水に溶けない物質のことを言います。

脂質には、以下のような種類があります。

【脂質の種類】

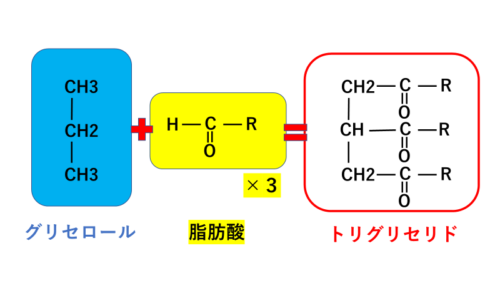

単純脂質⇒グリセロールと脂肪酸が結合したもので、中性脂肪(トリグリセリド)がある。

複合脂質⇒グリセロールと脂肪酸に加え、リン酸、糖類、窒素化合物などが結合したもので、リン脂質やリポタンパク質がある。

誘導脂質⇒単純脂質や複合脂質が加水分解されることで生じたもので、脂肪酸やコレステロール、ステロイドがある。

うわっ、まったく覚えられる気がしない‥。

まったく覚えなくて‥大丈夫です!

脂質といっても、いろいろあるんだな~くらいでOK♪

大事なものとして、食品中の脂質の主成分は「トリグリセリド」ということは覚えておきましょう!

ちなみに‥トリグリセリドとグリセロールは別物で、違いは以下の通りです。

トリグリセリドとは、グリセロールに3つの脂肪酸が合体したものです。

ちなみに‥グリセロールとは浣腸液のグリセリンと同じものです。

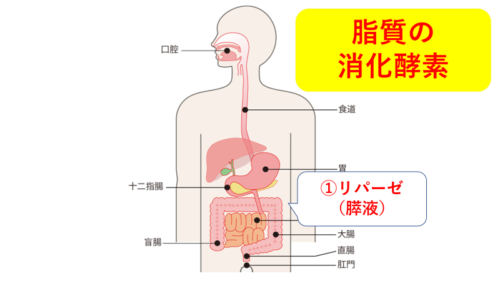

脂質を消化する消化酵素

脂質は、消化管のどこで、何によって消化されるのでしょうか?

脂質は、唾液でも‥胃液でも‥消化されません。

胃液でも消化されないなんて‥なかなかやるだわさ‥。

本当にそう‥だわ‥じゃなくて‥ですね!

脂質は‥膵臓から分泌されるリパーゼによって分解されていきます。

脂質の分解酵素はこのリパーゼだけなんです!

ただし、リパーゼだけでは簡単に分解されにくかったりします。

そこで、助っ人として登場するのが‥肝臓(胆のう)から分泌される「胆汁」です。

食事から摂取した脂肪は、中性脂肪の塊です。

その中性脂肪の塊を、膵臓のリパーゼで分解しようとしても、なかなか分解が進んでいきません。

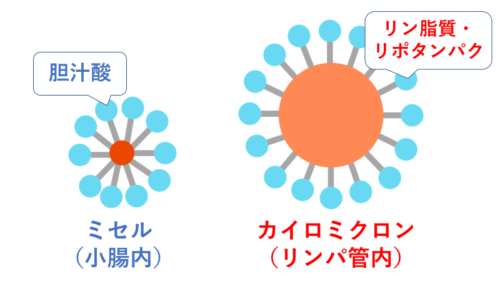

胆汁中の「胆汁酸」が脂肪を乳化して、リパーゼが働きやすい環境を整えます。

乳化って何だろう?

乳化とは、(別名)エマルジョンともいい、水に溶けない脂質を水に溶ける形にすることです。

大きな塊の脂肪が、リパーゼの働きで小さく切れた所を、胆汁酸が次々と乳化して水に溶かすことで、さらにリパーゼが作用しやすくなります。

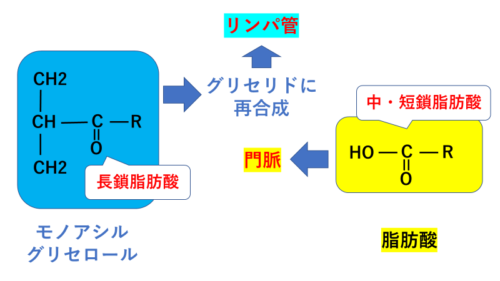

胆汁とリパーゼの働きによって、中性脂肪は以下のような形にまで分解されます。

中性脂肪は、リパーゼの働きによって、「モノアシルグリセロール」と「脂肪酸」の形に分解されます。

「脂肪酸」は小腸粘膜から吸収された後、そのまま門脈へと入って肝臓へ向かいます。

それに対して、「モノアシルグリセロール」は小腸粘膜内で、再びグリセリドに合成されて、カイロミクロンを作ってリンパ管へと入っていきます。

【グリセリド(中性脂肪)の移動経路】

小腸⇒リンパ管⇒胸管⇒左静脈角⇒静脈系

なんか‥ミセルとか‥カイロミクロンとか‥いろいろ出てきてよく分からいかも‥。

確かに‥似ていますよね!

ミセルとは、リン脂質と同様に親水部分と疎水部分のある胆汁酸が脂質を囲んで、水に溶けるようになった小さな粒子です。

カイロミクロンとは、中性脂肪やコレステロールがリン脂質やリポタンパク質によって囲まれ、水にとけるようになった巨大な粒子です。

↑↑

勉強して疲れたら‥やっぱチョコレートで糖分補給♪

わたしは‥濃いカカオのビターテイストがやっぱり好きかな~。

看護師国家試験問題のねこ太解説

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにみた看護師国家試験問題を解いていきましょう♪

看護師国家試験問題(第99回 午後27問)

栄養素と消化酵素の組合せで正しいのはどれか。

1.炭水化物 ― リパーゼ

2.蛋白質 ― トリプシン

3.脂 肪 ― マルターゼ

4.ビタミン ― アミノペプチダーゼ

「1.炭水化物 ― リパーゼ」

炭水化物を消化する酵素は‥確か‥アミラーゼでした!

アミラーゼには唾液腺から分泌されるS型アミラーゼと、膵臓から分泌されるP形アミラーゼがありました。

リパーゼは脂質を分解する酵素でしたので、「1」は「×」です。

「2.蛋白質 ― トリプシン」

タンパク質を分解する酵素は‥え~っと、ペプシンとトリプシンだったから‥。

「2」は「〇」です。

「3.脂 肪 ― マルターゼ」

脂肪を分解する酵素は、人体では膵臓から分泌されるリパーゼただ1つでした!

マルターゼは二糖類のマルトース(麦芽糖)を分解する酵素で小腸粘膜に存在していました。

「3」は「×」です。

「4.ビタミン ― アミノペプチダーゼ」

ビタミンは勉強していませんでしたね!

ビタミンの種類によっても吸収される場所や様式が異なります。

例えば‥ビタミンCは水溶性ビタミンですが‥胃で消化されることもなく、そのままの形で小腸から吸収されます。

また同じく水溶性ビタミンのビタミンB12は、胃の消化液中の「内因因子」と結合して、回腸末端から吸収されます。

ちなみに‥「内因因子」はHClを分泌する壁細胞から分泌されます。

ちなみに‥脂溶性ビタミンである‥ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKなどは脂質に溶ける性質から、他の脂質と一緒に摂ると吸収率が良くなります。

選択肢のもう一つのアミノペプチダーゼは‥小腸粘膜にあって、ジペプチダーゼと共に、タンパク質のペプチド結合を切る消化酵素でしたね。

「4」は「×」です。

答えは、「2」です。

看護師国家試験問題(第109回 午後13問)

脂肪分解酵素はどれか。

1.ペプシン

2.リパーゼ

3.マルターゼ

4.ラクターゼ

脂肪を分解する酵素って何だっけ‥。

では、1つ1つ見てみましょう!

「1.ペプシン」

ペプシンは昔ペプシコーラに入っていた胃液に含まれるタンパク質の消化酵素だったと思う!

「1」は「×」です。

「2.リパーゼ」

リパーゼ‥脂質を分解する酵素だったような‥気もするけど‥

他の選択肢を先にみてみましょう!

「3.マルターゼ」

マルターゼは‥マルトースを分解する酵素だから‥あれっ何だっけ?

マルトースは、グルコースとかと似てるから‥糖類だね♪

「3」は「×」です。

「4.ラクターゼ」

ラクターゼは‥ラクトースを分解する酵素だよね‥!?

そうそう!

ラクトースは、グルコースとガラクトースから成る二糖類だね♪

「4」は「×」です。

ということは‥「2」は「〇」で、リパーゼが脂質の分解酵素だったんだね!

もう忘れないぞ~!

答えは、「2」です。

さいごに‥復習♪

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

忘れたら‥何度でも復習していきましょうね!

まずは看護師国家試験の合格🌸に向けて、これからも一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント