こんにちは!ねこ太🐈です。

何時間も勉強しているのに、心臓の弁の名前が覚えられない‥心臓の機能とかが理解できない‥など、なかなか覚えられない‥問題が解けない‥って苦しいですよね。

ここでは、看護師国家試験に向けて確かな実力をつけるための学習を一緒にしていきますヽ(*^^*)ノ

今回は、心臓の解剖生理である『心臓の構造・機能』について、バッチリ克服していっちゃいましょう!

心臓の解剖生理に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

まず以下の3問を解いてみてください。

看護師国家試験問題(第111回 午後11問)

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

1. 大静脈

2. 大動脈

3. 肺静脈

4. 肺動脈

※答えは後半の「最初の看護師国家試験問題を解いてみよう!」をご参照ください。

看護師国家試験問題(第107回 午後83問)

健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。

1. 単位時間当たりの収縮の回数

2. 拡張時の内圧

3. 収縮時の内圧

4. 心室壁の厚さ

5. 1回拍出量

※答えは後半の「最初の看護師国家試験問題を解いてみよう!」をご参照ください。

看護師国家試験問題(第109回 午前26問)

固有心筋の特徴はどれか。

1. 平滑筋である。

2. 骨格筋よりも不応期が短い。

3. 活動電位にプラトー相がみられる。

4. 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

※答えは後半の「最初の看護師国家試験問題を解いてみよう!」をご参照ください。

後半の問題に行くに従って、だんだん難しくなってきますね~。

最後の問題は、正解以外の選択肢も、なぜ誤りか解説できるレベルで解ける人は、偏差値70相当の実力があります!

でも、この記事を最後まで読んだ際には、あなたも同じように解けるレベルに到達していますので、お楽しみに♪

それでは‥ねこ太🐈と一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』をサクッと身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ

『広げ学習』とは1問を解くことを通して、広~く深~く学習をして、3~4問解けるだけの知識を身につけていく学習のことです。(by ねこ太)

心臓ってどんな構造をしているの?

いきなり細かい部分に入っていくのではなく、まずはザ~ックリと心臓の解剖生理全体を軽く復習していきましょう!

心臓の位置と構造

心臓の解剖に限らず、臓器の位置や構造を覚える時には、視覚的にイメージをもっておくことが有効です。

心臓は自分の片手の握りこぶし大の大きさで、重さは成人で200~300g程度です。

自分の片手握りこぶしの中に4つの部屋があると思うと、小さいわね‥。

いいですね~。そういった自分の感覚って大事ですね。

そういった感覚と一緒に覚えると忘れにくいです!

心臓は、胸骨と肋骨に囲まれ、左右の肺に挟まれた『縦隔』に位置しています。

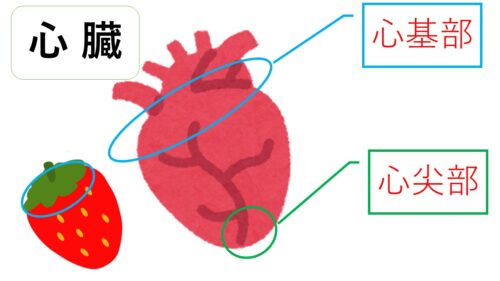

心臓の形は、丸みを帯びた円錐形です。

【心臓の部位の名称】

円錐の頂点に当たる部位⇒心尖部

円錐の底面に当たる部位⇒心基部(心底)

わたしは心臓をイチゴのような形として捉えています。

心臓は右後方に倒れたような状態で安定しています。

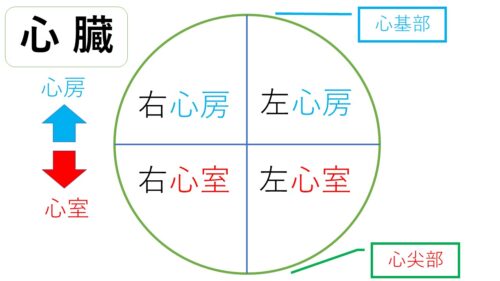

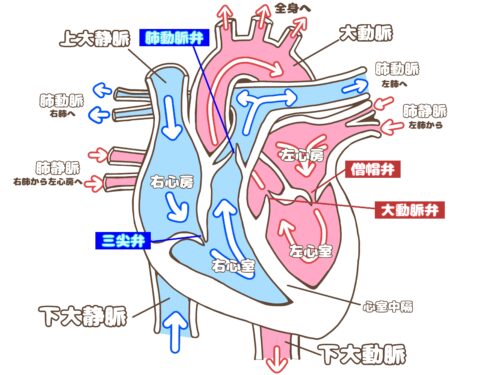

心房と心室

心臓は、2つの房室と2つの心室からなっていて、逆流しないように弁もついています。

4つの部屋は上方(心基部)が心房で、下方(心尖部)が心室で、左右あります。

心臓の機能にも触れますが‥。

心房⇒肺や全身を回ってきた血液を貯めて、心室に送る場所

心室⇒心房から送られてきた血液を肺や全身に送り出すポンプの役割をする場所

心臓の弁

また、心臓の血液が逆流しないように心臓にはそれぞれの部屋の出口に『弁』があります。

【4つの弁の位置と名称】

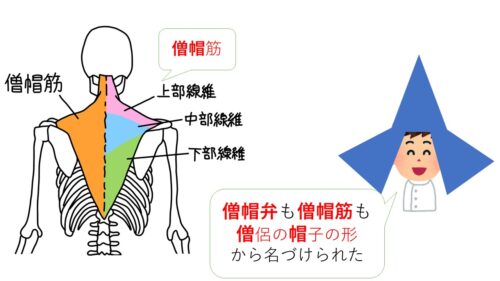

左心房の出口(左心房と左心室の間)⇒僧帽弁

左心室の出口(左心室と大動脈の間)⇒大動脈弁

右心房の出口(右心房と右心室の間)⇒三尖弁

右心室の出口(右心室と肺動脈の間)⇒肺動脈弁

大動脈弁と肺動脈弁は、それぞれ‥その先のの動脈の名前がついているから分かりやすい!

でも‥三尖弁と僧帽弁がどうしてもどっちだったかな~って‥。

わたしはイメージとして、僧帽弁の名前は『僧侶の帽子の形』が由来であるため、それで覚えています!

また僧帽弁の『僧』は少林寺の僧侶のように力強いイメージですので、全身に血液を送り出す『左心系』と結びつけて覚えています♪

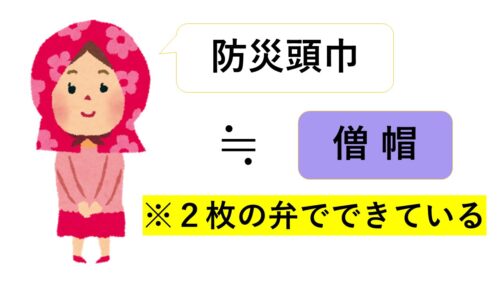

弁はいくつかの「弁尖」でできています。

2つの弁尖でできていれば『二尖弁』、3つの弁尖でできていれば『三尖弁』といいます。

右心房と右心室の間の『三尖弁』は3つの弁尖があるため、三尖弁となっていますが‥

実は『大動脈弁』も『肺動脈弁』も3つの弁尖がある三尖弁です。

ちなみに‥『僧帽弁』のみが2つの弁尖がある二尖弁です。

ちなみに‥大動脈弁奇形などで『一尖弁』『二尖弁』さらには『四尖弁』というのもあります。

なぜ、『三尖弁』だけが、そのまま「三尖弁」と名づけられたのだろう‥。

不思議だ~~。

う~ん、なぜなのか‥?

現代の医学ではまだ明らかになっていないもの、明らかになっていても専門的すぎて理解困難なもの‥いろいろありますよね。

そういったものは、自分なりの覚え方でに覚えられれば、OKです!

下のような覚え方でも、ぜんぜんいいですよ~♪

動脈血と静脈血

心臓の構造をまとめると以下のようになります。

心臓から出ていく血管を動脈といいますので、右心室から出る血管が肺動脈、左心室から出る血管が大動脈となります。

逆に心臓に入ってくる血管を静脈といいますので、右心房に入ってくる血管が上大静脈と下大静脈、左心房に入ってくる血管が肺静脈です。

動脈血と静脈血のことも間違えやすい所ですよね~。わたしも始めて習ったときは分からなかったな♪整理するとこんな感じですよね♪

上の心臓の【解剖まとめ図】で青い部分が静脈血が流れている所で、赤い部分は動脈血が流れている所です。

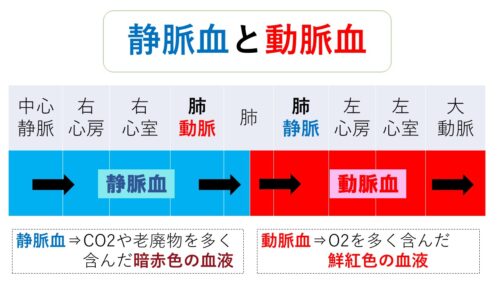

多くは動脈には動脈血が流れ、静脈には静脈血が流れていますが、例外があります。

それは‥肺動脈と肺静脈です。

以下の図で確認をしておきましょう!

肺動脈⇒静脈血が流れる

肺静脈⇒動脈血が流れる

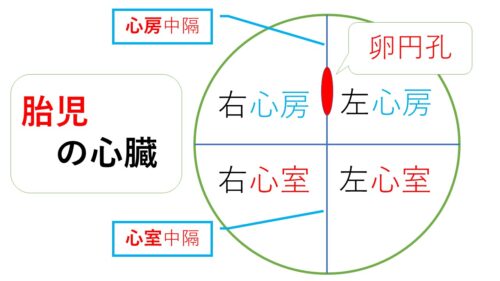

卵円孔とは?

ちょっと待ってください!

そういえば‥母性看護学の授業で心臓の『卵円孔』って習ったんですけど、何だったかな~と思って‥。

カン子さん、ありがとうございます!

そういう疑問とてもいいですね~。わたしも「何だったかな~」と思うことがありますが、そのままにしておくのは勿体ないですよね♪

ぜひ、復習していきましょう!

卵円孔とは胎児の右心房と左心房の間の壁(心房中隔と言います)の中央にある穴のことです。

胎児は、胎盤を通して母親から酸素をもらっているため、胎児は肺で呼吸をしていません。

そのため、肺には血液は回す必要はない訳で、右心房に来た血液は卵円孔を通って、左心房そして左心室へと行き、全身に送られることになります。

卵円孔は出生後2~3日で自然に閉鎖されます。

ちなみに‥成人の4人に1人(2~3割)は卵円孔が完全に閉じていない(卵円孔開存)と言われています。

卵円孔の穴が大きい場合には、カテーテル治療の適応となります。

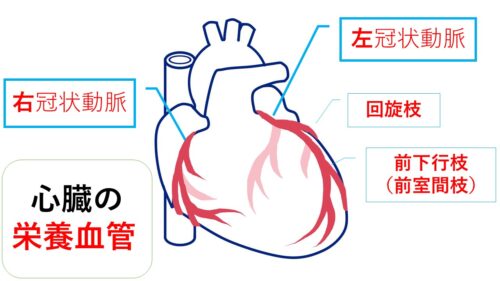

心臓の機能血管と栄養血管

わたしも、一つ気になることがあります。

肺の解剖生理の授業で、機能血管と栄養血管というのがあったんですけど、心臓にもあるのでしょうか?

ナス美さん、ありがとうございます!

心臓にも機能血管と栄養血管がありますよ。一緒に学んでいきましょう♪

そもそも、「機能血管と栄養血管とは何か?」という事でが‥

【機能血管と栄養血管】

機能血管⇒臓器が機能するために用いられる血管

栄養血管⇒臓器が機能するために栄養や酸素などを供給するための血液を送る血管

では、心臓における機能血管とは何か?

心臓の機能は血液を送ることだから‥動脈?静脈?

正解です。

心臓には4つの血管がつながっていますね。

これら中心静脈(上大静脈・下大静脈)、肺動脈、肺静脈、大動脈が機能血管となります。

それに対して、栄養血管はといと‥?

それは‥冠状動脈じゃないですか!!

それも正解です。

冠状動脈は心臓に栄養を送る超重要な血管で、狭心症や心筋梗塞などの病気とも深く関係してくるので、しっかり覚えておく必要があります!

そして、冠状動脈は大きく分けて2本あります。

それは右冠状動脈と左冠状動脈です。

また左の冠状動脈はさらに2つに分かれます。

栄養する部位と共に紹介しますね!

【冠状動脈と栄養部位】

右冠状動脈⇒心臓の底面を栄養する

左冠状動脈

・前下行枝⇒心臓の前面を栄養する

・回旋枝⇒心臓の後面を栄養する

ときに、臨床では「3枝病変(さんしびょうへん)」という言葉が出てくることがありますが、

これは冠状動脈の3本の枝(右冠状動脈、左前下行枝、左回旋枝)の血管が狭窄している病態を表しています。かなり危険な状態ですね‥。

心臓にはどんな機能があるの?

心臓の役割は何かというと、常に全身の組織に血液の中にえる栄養や酸素を届けることです。

これは、当たり前ですが、超重要な考え方なので、改めて頭の中にインプットしていきます。

【心臓の役割】

少しの休みもなく絶えず全身の組織・細胞に栄養や酸素を送り届けること

そう考えると‥心臓は役割を果たすために、どのように機能しているのでしょうか?

う~ん、改めてそう言われると答えにくい‥。

でも、血液を送りだすポンプ機能があるんじゃないかな。

その通りです!

血液の中には消化管から吸収した「栄養」や肺から取り込んだ「酸素」がありますね。それを心臓が血管を活用して全身に送り届けている訳です。

では、血液を送り出すポンプ機能をさらに細かく考えていきましょう。

心臓のポンプ機能

心臓のポンプ機能の中核は、『心室』です。

右心室は肺に血液を送り、二酸化炭素を排出して、酸素を受け取ります。

左心室は栄養と酸素を大量に含んだ血液を全身に血液を送ります。

心室には、左心室と右心室がありますが、左心室は全身に血液を送り出すため、右心室よりも力強く心室が収縮しなければいけません。

そのため、左心室の壁(筋肉)は右心室の壁(筋肉)よりも3倍も厚くなっているのです!

この心臓の筋肉のことを『心筋』と言います。

心筋は筋組織のタイプとしては、『横紋筋』でありながら、『不随意筋』という特徴があります。

※筋肉については、今後、別の記事に載せる予定です。

一般的には骨格筋は横紋筋で、自分で動かすことのできる『随意筋』です。

待た内臓筋は平滑筋で、自分で動かくことのできない『不随意筋』です。

心筋はその両方の特徴を備えていて、横紋筋でありながら、不随意筋となっています。

【心筋の特徴】

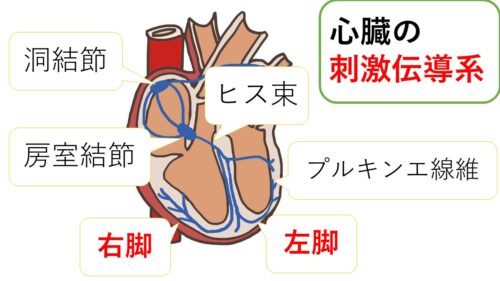

①心臓内には刺激電動系があり、自律的に収縮と弛緩を繰り返す自動能をもつ。

※刺激電動系については、今後、別の記事に載せる予定です。

心臓は脳からの命令がなくても、自分で刺激を作り出して動くことができるのね!

そうなんです!

心臓の筋肉(心筋)は特別な筋肉(特殊心筋)があって、自分で電気刺激を作り出すこおとができます✨スゴイですね~。

それとは別に刺激を作りださない心臓固有の筋肉もあって、『固有心筋』といいます。

特殊心筋⇒電気刺激の興奮と伝導に適した心筋で、刺激電動系に関与する。

固有心筋⇒収縮に特化した心臓の本来のポンプ機能の役割を果たす心筋。

②横紋筋であり、力強く収縮する一方で、疲労しにくい。

横紋筋は骨格筋をイメージしてもらうと分かるように、短時間ですが‥ものすごい力で収縮することができる筋肉です。

それに対して平滑筋は腸蠕動を行う消化管の筋肉のように、収縮力は弱いけど、持続力に優れた機能を持つ筋肉です。

心筋はちょうど、その両方の良い所取りをしたような筋肉ですね!

③固有心筋の細胞膜電位は、持続的な脱分極状態(プラトーという)を形成する。

※これによって心臓は骨格筋と比べて不応期が長くなる。⇒単縮(強縮しない)のみとなる。

難しくて何を言われているか‥良くわからないかも‥。

そうですよね‥。ゴメンなさい。

ここはちょっと難しいので、詳しくは筋肉の解剖生理とかどこかで解説したいと思います。

ただ、ここで覚えておいてほしいのは、心臓の筋肉は一度収縮すると、ある一定時間刺激がきても収縮しなくなる(=不応期が長くなる)という特徴があります。

プラトーというのは「丘」という意味ですが、電位が高い状態(=不応期)が一定時間つづくことを意味します。この理解でも十分です!

刺激により固有心筋に活動電位が発生⇒Ca2+によりプラトーとなる⇒不応期が発生する

④自律神経(交感神経・副交感神経)の影響を受ける不随意筋である。

血圧と心拍出量

突然ですが、問題です!

血圧を作り出している主演と副主演は誰でしょう?

それはもちろん‥主演は心臓じゃないですか!

副主演は‥だ‥誰だろう?

血圧は以下の式で表されます。

【血圧の式】※これ超重要!!

血圧=心拍出量×末梢血管抵抗

そっか~~副主演は末梢血管ですね!

その通りです。

この式は血圧を理解するための本質的な知識です。そのため、高血圧症などの理解にとどまらず、降圧剤などの薬物療法や点滴などの補液治療、脱水や出血などの病態を理解するために活用できる超重要な知識ですので、ぜひ覚えておきましょう!

この式が何を意味しているかというと‥

血圧は『心拍出量』と『末梢血管抵抗』に比例するということです。

まだ少し分かりにくいと思うので、順番に説明していきます。

『心拍出量』について考えてみましょう!

『心拍出量』はさらに、以下の式で表されます。

【心拍出量の式】※これも重要!!

心拍出量=1回拍出量×心拍数

心拍出量とは『1分間当たりに心臓から送り出される血液の量』です。

これは『1回の心臓の拍出量』に1分間に収縮した回数‥つまり『心拍数』を掛け合わせたものです。

うん、それはイメージでできます!

一般的に心臓の一回拍出量は60~70mlと言われています。

そして脈拍は70~80回/分ですので、心拍出量は5リットルくらいとなります。

【成人の心拍出量】

一回拍出量は60~70ml

脈拍数は70~80回/分

⇒心拍出量は4,200ml~5600ml(5リットル前後)

例えば‥以下のように心拍出量が上がった場合どうなるのか?

【血圧の変化】

普 段:一回拍出量60ml、脈拍数70回/分⇒心拍出量は4,200ml・・この時の収縮期120㎜Hg

運動後:一回拍出量70ml、脈拍数90回/分⇒心拍出量は6,300ml

この際に単純に血圧がどうなるかというと‥

心拍出量は1.5倍となるため、血圧も1.5倍となり、収縮期血圧は180㎜Hgとなります。

このように、血圧は心拍出量が多ければ多いほど、血圧も上昇‥つまり比例するのです。

『末梢血管抵抗』について考えてみましょう!

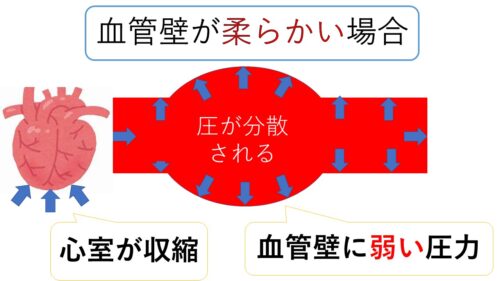

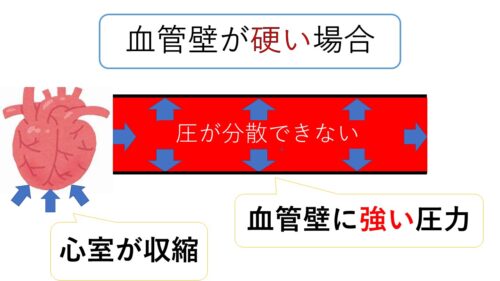

『末梢血管抵抗』は、簡単にいうと、血管の硬さです。

正常な血管はゴムのような弾力性のある組織ですが、年齢を重ねたり、動脈硬化が進むと‥伸び縮みしにく硬くなります。

硬い血管に心臓から血液が送られてくると、血管が伸び縮みしないため、血管内の体積が増えず逃げ場のない血液は血管壁に対して強い圧力(血圧上昇)を掛けます。

動脈硬化を起こしていない血管でも、交感神経が興奮(α作用)していたり、カテコラミンやアンギオテンシンⅡなどのホルモンの働きによって血管が収縮している場合も同じように働きます。

確かに主演は心臓だけど、血管の働きも大きいかも‥。

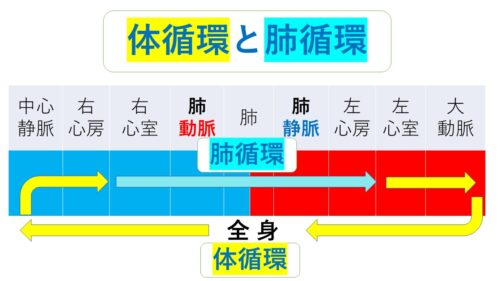

体循環と肺循環

心臓は血液を送りますが、どのように血液を循環しているのか‥しっかりと押えておきましょう!

今回は上の図のような形で表現してみましたが、実際には‥わたし自身は心臓の4つの部屋と人の身体を思い浮かべながら覚えています♪

名前の通り、『肺』を通る循環と『身体』を通る循環ということが分かっていれば、OKです!

始めは大変ですが、繰り返し覚えることと、流れる血液の種類や血管の名前も一緒に覚えておくと忘れにくくなりますよ!

最初の看護師国家試験問題を解いてみよう!

看護師国家試験問題(第111回 午後11問)の解説

左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。

1. 大静脈

2. 大動脈

3. 肺静脈

4. 肺動脈

問題に「左心室から‥」とありますので、全身に血液を送り出す場合のことを言っています。

心臓から出る血管は「動脈」‥そして肺に行く訳ではないですね。

答えは、「2」です。

※他の選択肢については、図を見ればわかると思いますので‥今回は割愛しますね。

看護師国家試験問題(第107回 午後83問)の解説

健常な成人の心臓について、右心室と左心室で等しいのはどれか。2つ選べ。

1. 単位時間当たりの収縮の回数

2. 拡張時の内圧

3. 収縮時の内圧

4. 心室壁の厚さ

5. 1回拍出量

なるほど~こういう切口で訊かれることもあるのね‥。

では、パッとみて分かりそうな所から行きましょう!

「2.拡張時の内圧」「3.収縮時の内圧」についてはどうでしょうか?

圧力というのは‥ここでは血液を送り出す力のことを言っています。

左心室と右心室では血液を送り出す力は‥!?

左心室の方が全身に血液を送り出さないといけないから、圧力は大きい!

確か筋肉の厚さも3倍くらい違ったんじゃなかったかな♪

なので、「2」「3」は「×」ですね!

さらに‥カン子さんが答えてくれたように心室の筋肉の厚さも違うので‥

「4」も「×」です。

ということは、問題では「正しいものを2つ選べ」となっているので、答えは「1」と「5」となりますが‥さらにその選択肢も確認して、確実に正解を導きだしにいきましょう♪

「1.単位時間当たりの収縮の回数」というのは、どういう意味かというと「拍動回数」という意味です。

今回は刺激電動系は学びませんでしたが‥心臓の電気的な刺激は右心房にある「洞結節」から始まって左右の心室に刺激が伝わり、収縮していきます。

なので‥左右の心室は基本同じタイミングで収縮していきます。

なので、「1.単位時間当たりの収縮の回数」は「〇」です。

最後に‥「5.1回拍出量」ですが、「もし知らないな~」と思っても、あきらめずに考えてみましょう♪

意外と分かることってあります!

心拍出量がもし左右で違ったら‥どうでしょう?

右心室で肺に送られた血液が今度は左心室に送られて全身に送られる訳ですから、左右で違う場合は‥どこかに血液が溜まってしまうことになります。

これは肺水腫とか浮腫とか‥やや病的な状態ですね。

なので‥基本は同じ量を送っているはずです。

「5」は「〇」です。

答えは、「1・5」です。

看護師国家試験問題(第109回 午前26問)の解説

固有心筋の特徴はどれか。

1. 平滑筋である。

2. 骨格筋よりも不応期が短い。

3. 活動電位にプラトー相がみられる。

4. 筋層は右心室の方が左心室より厚い。

さぁ、最後に難しい問題が出てきました。

「1.平滑筋である」は心筋は不随意筋なので、平滑筋と答えたくなりますが、ちょっと特殊で横紋筋でしたので、「×」ですね。

「2」「3」はちょっと難しいので飛ばし‥

「4.筋層は右心室の方が左心室より厚い」はどうだったのかというと‥。

先程も出てきたように、左心室その通りでしたので、「〇」です。

右心室と左心室の筋肉の厚さとか、収縮力とか‥表現は違うけど、同じこと!

でも‥こんなに何度も出てくるということはそれだけ大事ってことなのかも♪

では、「2」「3」とですが、骨格筋と違って、心臓の筋肉は不応期があるということを学んできました。

そして不応期を作り出している正体は、心臓の筋肉における活動電位の中の「プラトー」という状態です。

なので、「2」は「×」で、「3」が「〇」ということになります。

答えは、「3」です。

う~~~ん、心筋にはプラトーがあって、不応期があると覚えればいいのかもしれないけど、やっぱり難しくて、すぐに忘れちゃいそう‥。

そうですよね‥。わたしも同じように考えるタイプです。

もう少しイメージが持てるように考えてみましょう!

もし‥心臓の筋肉が骨格筋と同じ様に常に刺激がきて、常に長い時間‥収縮していたら、どうでしょうか?

心臓が収縮したまま、動かなかったから‥困るかも!

なので、心臓には不応期があった方がいい訳です!

そして、筋肉が収縮するためには、脱分極しなければいけません。

筋肉は平常時、細胞内がマイナス、細胞外がプラスの電位になっています。

脱分極というのは、分極した状態から脱する‥つまり電位がゼロに近づく状態を指します。

なので、脱分極した状態は筋肉が収縮スイッチが入っている状態です。

脱分極した状態を少しの時間維持している状態がプラトーです。

なので、プラトーの時は、刺激が入っても、すでに収縮スイッチが入っている状態ですので、それ以上反応できない‥不応期という訳です。

うん、そんなイメージなら持てるかも♪

すぐに忘れちゃいそうだけど‥。

いいです!また、何度も繰り返して覚えていきましょう✨

ねこ太オリジナル確認問題

最後に、わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!

部位と流れている血液との組み合わせで正しいのはどれか。

1.下大静脈・・・・静脈血

2.肺静脈・・・・静脈血

3.左心室・・・・静脈血

4.冠動脈・・・・静脈血

それぞれの部位をイメージしていきましょう!

下大静脈は右心房に入ってくる血管でしたね。

そうすると‥静脈血ですので、「1」は「〇」とおなります。

いきなり正解でしたが‥確認のため、全ての選択肢を見ていきます。

肺静脈は肺でガス交換をした‥酸素が豊富な血液が流れてくる肺と左心房をつなぐ血管です。

そして左心房⇒左心室⇒大動脈へと流れます。

また冠状動脈は大動脈の根元から伸びる心臓の栄養血管です。

なので、「2」「3」「4」を流れている血液は動脈血で、「×」になります。

答えは、「1」です。

心臓の弁に関して、二尖弁はどれか。

1.僧帽弁

2.大動脈弁

3.三尖弁

4.肺動脈弁

心臓の弁は二尖弁が1つだけで、あとは三尖弁でしたね。

そして、二尖弁は何か‥覚えているでしょうか?

僧帽≒防災頭巾のイメージでバッチリ覚えていますよ~!

答えは、「1」ですね!

心筋に関する内容で正しいものはどれか。

1.固有心筋は刺激電動系を成している。

2.骨格筋と比べて強縮を起こしやすい。

3.骨格筋と比べて不応期が長い。

4.骨格筋と比べて活動電位の時間が短い。

心臓の筋肉は2種類あって、固有心筋と特殊心筋があることを学びました。

刺激電動系を成しているのは‥特殊心筋でしたね。

なので、「1」は「×」です。

次に「2.骨格筋と比べて強縮を起こしやすい。」ですが、

始めて、『強縮』という用語が出てきましたが、恐れることはありません。

強縮の反対は単収縮ですが、その中身はすでに私たちは勉強しています!

それぞれ意味は以下の通りです。

【単収縮と強縮】

単収縮⇒神経からの1回の刺激によって、筋肉細胞に1つの活動電位が生じて起こる収縮反応(瞬間的・短時間)。

強縮⇒単収縮が連続して重なり融合することで起こる収縮力の大きい筋収縮(比較的長時間)

つまり、心臓の筋肉は不応期があるため、単収縮で、強縮ではありません。

そして、「3.骨格筋と比べて不応期が長い」「4.骨格筋と比べて活動電位の時間が短い」というのも、訊いている内容は一緒です。

心筋は「活動電位の時間が長い」=「プラトーがあって不応期が長い」という特徴がありましたね。

なので、「3」は「〇」で、「4」が「×」となります。

答えは、「3」です。

血圧が上昇するのはどれか。

1.心拍出量が減少する。

2.末梢血管抵抗が上昇する。

3.脈拍数が減少する。

4.出血する。

【血圧の式】【心拍出量】を思い出してみましょう!

【心拍出量の式】

心拍出量=1回拍出量×心拍数

【心拍出量の式】を【血圧の式】に代入すると‥

【血圧の式】

血圧=1回拍出量×心拍数×末梢血管抵抗

なので、血圧は、『1回拍出量』『心拍数』『末梢血管抵抗』に比例します。

そうすると「1」「3」は「×」で、「2」は「〇」となます。

では、残りの「4」について考えてみましょう。

出血するとどうなるかというと‥循環血液量が減少します。

循環血液量が減ると、1回拍出量が減少します。

ということは‥「4」は「×」となり、答えは「2」です。

ちなみに‥私たちの身体にはホメオスタシスがあり、バランスを保とうとする作用が働きます。

出血して循環血液量が減少すると、血液量が減らないように尿を減らしたりしますし‥

1回拍出量が減ると、血圧を維持しようとして頻脈(心拍数上昇)になったりします。

さいごに♪

心臓は身体の中でも超重要臓器ですので、解剖生理の内容もちょっと長くなってしまいました‥。

ただ、心臓の解剖生理を押えておくと、心疾患だけでなく、様々な病態の理解に役立ちます!

ここまで、読まれたあなたはきっと知らない間に『知識』と『思考力』が上がっているハズです♪

忘れたな~と思ったら、何度も繰り返し復習していきましょうね~(≧◡≦)

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、一緒にがんばっていきましょう!

〈その他のオススメ記事〉

⇧ 目からウロコのレッスン動画(3本)を無料プレゼント中 ⇧

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験 ↑ ↑

コメント