こんにちは!ねこ太🐈です。

今回は『アルコール依存症』について勉強していきたいと思います!

何か‥『糖尿病』とか『心不全』みたいに重要ならいいけど‥『アルコール依存症』なんて看護師国家試験にも出るのかな‥!?

看護師国家試験は分からないけど、ときどき『アルコール中毒』で何人か亡くなったとか‥ニュースにも出たりしてるよね。

それに‥『アルコール依存症』なんかは、社会的な問題としてテレビ番組でも取り上げられたりしているのを見たことがあるよ。

そうですね!

そういった社会的に関心の強い問題は、やはり看護師国家試験にも出やすいと思います。

それに‥アルコール依存症の人は100万人以上(国民の約1%)いると言われています。

国にとっても国民の健康を守るために重要課題である訳です。

またアルコールの習慣飲酒によって、『アルコール性肝炎』や『肝硬変』にもつながったりもするので‥そういった疾患の状況設定問題の中でも意外とよく出てきたりします!

でも、他に重要なことが多すぎて‥授業ではサラッとしか学ばないですよね (´・ω・`)

だからこそ、ここで改めてしっかり勉強してバッチリ克服していきたいと思います♪

それでは、看護師国家試験に向けて確かな実力をつけるための学習を‥ねこ太と一緒に始めていきましょうヽ(*^^*)ノ

アルコール依存症に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

まず以下の(状況設定問題)の問題1~3を解いてみてくださ!

看護師国家試験問題 (第105回 午前112~114)

Aさん(42歳、男性)は、全身倦怠感を訴え病院を受診したところ、肝機能障害が認められ内科に入院した。Aさんは大量飲酒を長期間続けており、アルコール依存症が疑われた。内科医からの依頼で精神科医が診察をしたときは、Aさんは意識清明で見当識障害はなかった。妻とは不仲であり、半年前に仕事で大きなトラブルがあったため、朝から飲酒するようになり飲酒量はさらに増えていた。

問題1

Aさんに認められるのはどれか。

1. 病的酩酊

2. 妻との共依存

3. コルサコフ症候群

4. アルコールに対する耐性

問題2

入院後2日、夜間にAさんは「壁や布団に虫がたくさんいる」と訴え、興奮して眠らなかった。

考えられるのはどれか。

1. 振戦せん妄

2. アルコール幻覚症

3. レム睡眠行動障害

4. 急性アルコール中毒

問題3

その後、薬物治療によって興奮は改善した。肝機能も改善し、夜間もよく眠れるようになったため、退院が決定した。

Aさんに対する退院時の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 「仕事は辞めましょう」

2. 「断酒会に参加しましょう」

3. 「集団精神療法を受けましょう」

4. 「飲酒しない日を週1日設けましょう」

5. 「生活行動を家族に記録してもらいましょう」

「病的酩酊」「コルサコフ症候群」「振戦せん妄」「アルコール幻覚症」など‥沢山の余り見かけない用語も出てきましたね。

知っていれば‥簡単に解けるのですが、知らないと解くのはちょっと難しいかもしれません‥。

今回、『アルコール中毒』や『アルコール依存症』について勉強しながら‥これらの用語についても一緒に調べていきたいですね。

それでは‥一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』をサクッと身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ

『広げ学習』とは1問を解くことを通して、広~く深~く学習をして、3~4問解けるだけの知識を身につけていく学習のことです。(by ねこ太)

アルコール中毒症

「アル中」って言葉を聞いたことがあるけど、「アルコール中毒」の意味でいいのかな?

基本的には、その理解でいいと思います。

厳密には「アル中」とは「慢性アルコール中毒」を略した表現です。

でも、今はそのようには言わず、「アルコール依存症」という言い方をします。

では、はじめに「アルコール中毒」とは何か‥そこから勉強していきましょう!

アルコール中毒の定義

アルコール中毒とは、「アルコールの毒に中(あた)る」と書きます。

なので、アルコール中毒とは「アルコールという物質によって心身に悪影響を及ぼしている状態」と理解しておきましょう!

またアルコール中毒は、成り立ちの違いによって2つに分けられます。

【アルコール中毒の分類】

急性アルコール中毒

⇒短時間のうちに大量のアルコールを摂取した結果、急激に血中アルコール濃度が上昇して判断力の低下や意識障害を起こし、重症化すると呼吸停止、心停止が起こり死に至ることもある病態

慢性アルコール中毒

⇒長年にわたる大量の飲酒により生じる様々な問題を総称した病態

1975年にWHOは、急性アルコール中毒と区別をつけるため、慢性アルコール中毒を「アルコール依存症」と表現するようになりました。

急性アルコール中毒の症状

では、次に「急性アルコール中毒」の症状についてみていきましょう!

※慢性アルコール中毒については次の「アルコール依存症」で勉強していきます。

「急性アルコール中毒」はいっきに多量のアルコールを摂取することで、肝臓でのアルコールの代謝がが追い付かないことで起こります。

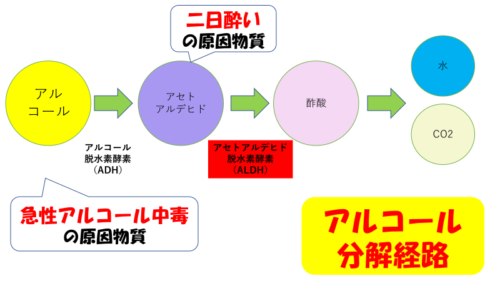

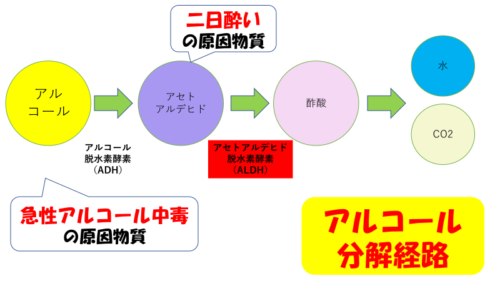

つまり、急性アルコール中毒の原因物質は‥基本的には『アルコール』です。

ちなみに‥アルコールの代謝産物である『アセトアルデヒド』は二日酔いの原因物質です。

日本人はアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)の活性が弱い人が多く(40%)、4%の人は全く活性がないと言われています。

病院では血中アルコール濃度(BAC: blood alcohol concentration)を測定します。

【血中アルコール濃度】

基準値:0.3mg/ml

急性アルコール中毒:3mg/ml以上

ちなみに‥道路交通法上の「酒気帯び」と判定される基準は血中アルコール濃度が0.3mg/ml以上もしくは呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上の場合です。

では‥どのくらいの血中アルコール濃度で、どういった症状がでるのかみていきましょう!

【血中アルコール濃度と症状】

0.2~0.4mg/ml:(爽快期)爽やかな気分や陽気になる、皮膚が赤くなる、微細協調運動の若干の低下

0.5~1.0mg/ml:(ほろ酔い期)体温が上がる、脈が速くなる、判断力の低下、協調運動のさらなる低下

1.1~1.5mg/ml:(酩酊初期)歩行不安定、眼振、言語不明瞭、行動抑制の喪失、記憶障害

1.6~3.0mg/ml:(酩酊極期)嘔気・嘔吐、せん妄、嗜眠傾向

「嗜眠」とは、傾眠よりも意識レベルが低下した状態です。

強い刺激をしないと覚醒しません‥。

3.1~4.0mg/ml:(泥酔期)起立困難、言葉がめちゃちゃになる

4.1mg/ml以上:(昏睡期)尿便の失禁、昏睡状態、ゆっくり深い呼吸

(泥酔期)(昏睡期)では‥海馬まで麻痺すると、今やっていることを覚えられなくなり、さらに延髄まで麻痺が広がると、呼吸が停止して最悪の場合死に至る危険性もあります!

急性アルコール中毒の診断基準は明確なものはありませんが、一般的にはいわゆる「酩酊」と呼ばれる血中アルコール濃度0.16%以上(酩酊極期)に至る状態を急性アルコール中毒としています。

また「酩酊」とは、酔った状態のことをいう医学用語です。

「酩酊」についての分類も看護師国家試験に出るので‥押えておきましょう!

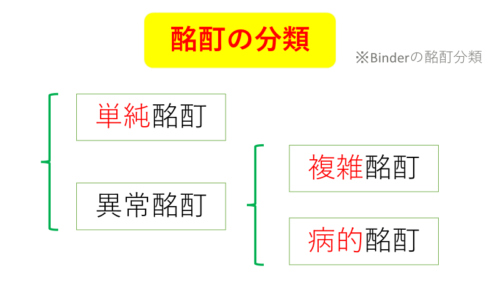

【酩酊の分類】※日本でよく用いられるBinderの分類

単純酩酊

⇒異常な興奮や行動はなく、見当識や外的な態度が比較的よく保たれている酔った状態

普通に酔っぱらった状態ですね。

複雑酩酊

⇒平常時では抑えられている衝動性や未熟性などがアルコールによって表出される状態

いわゆる‥「酒癖が悪い」「酒乱」というのがこれね!

病的酩酊

⇒幻覚が生じたり、見当識が失われることがあり、理解不可能な言動や激しい興奮や粗暴な行動を起こす状態

翌日、本人は自分がしたことを覚えていないといった‥『健忘(物忘れ)』が特徴です。

急性アルコール中毒を起こさないためにも、節度ある飲酒が大切です。

節度ある飲酒って、具体的にどのくらいなのかな?

一般的には、以下のように言われています。

男性よりも女性の方がアルコールに対する耐性が低いため、女性の方がアルコールは控えた方がいいようです。

【節度ある適度な飲酒量の目安】

成人男性⇒アルコール20g(ビール500mlまたは日本酒1合弱)以下の量

成人女性⇒アルコール9g(ビール250mlもしくは日本酒0.5合)以下の量

余談ですが‥体重60kgの人で、アルコール処理能力は1時間に純アルコール約5gと言われています。

ビールに換算すると‥中びん(500ml)1/4本くらいです。

アルコール依存症

では、次に「アルコール依存症」について勉強していきましょう。

「アルコール依存症」の正体は「慢性アルコール中毒」でしたね。

まずは、どのような経過で「アルコール依存症」になるのか‥みていきましょう。

アルコール依存症になるまで

お酒って、好きな人は沢山いますよね~。

そうですね~。

わたしはほとんど飲みませんが、好きな人は毎日飲む人も多いですよね。

お酒を飲むと楽しい気持ち(爽快期)になったりします。

それに‥社会に出ると、人との付き合いとしてお酒を飲む機会も増えたりしますよね。

そういった状況で、習慣的に飲酒していると‥徐々にお酒に対して『耐性』がついていきます。

つまり、同じ量のお酒を飲んでも余り酔わなくなってくる‥いわゆる「お酒に強くなってきた」状態になる訳です。

そうすると、今まで少量のお酒で済んでいたものが‥効果がなくなってくるので、徐々にお酒の量も増えていきます。

そして、お酒がないと物足りなく感じるようになり、「飲みたい!」という欲求を抑えられなくなるのです。

これを『精神依存』といいます。

お酒のことは分からないけど、わたしも家では常にお菓子を食べてないと何となく落ち着かないのよね~。

それは‥まさに『精神依存』ね‥。

さらに、そこから長い年月をかけて習慣的に飲酒を続けていると、お酒を飲まないと手が震えたり、夜眠れなくなったりするようになります。

このような症状を『離脱症状』といいます。

そして、飲酒をしている本人は、離脱症状が起こると苦しいので‥また離脱症状を何とかしようと思ってアルコールを飲んでしまう訳です。

このように、離脱症状(身体症状)が起こるようになった状態を『身体依存』といいます。

始めは、アルコールを飲むと自律神経が反応して身体は反応して呼吸や脈がが速くなったりします。

しかし長年お酒を飲んでいると…今度はアルコールを摂取した状態を普通の状態と認識するようになります。

そうすると‥どうなるんですか?

逆にアルコールがない状態を身体は『異常』と判断して、自律神経症状が現れるようになります。

それが‥『離脱症状』いわゆる『禁断症状』です。

重度になると、幻覚や痙攣なども現れたりします。

離脱症状は、主に数時間~24時間以内に起こる『早期離脱症状』と2~3日後に起こる『後期離脱症状』があります。

【離脱症状】

早期離脱症状(数時間~24時間以内)

⇒手のふるえ・血圧の上昇・発汗・不安・イライラ感・集中力低下・不眠・幻覚

飲まずにいれば2、3日で消えていきます。

この時にみられる幻覚を「アルコール幻覚症」といいます。

【アルコール幻覚症】※24時間~48時間以内

意識がはっきりしているが、「自分を批判する声」などの幻聴、また「自分が誰かに狙われている」などの妄想(被害妄想や追跡妄想)がみられる。

後期離脱症状(2~3日後)

⇒見当識障害、興奮、振戦せん妄

【振戦せん妄】

頻脈や発熱、手の震えなどに加えて、幻覚も見られる。

幻視が多くみられ、小動物や虫などが身体の上に這い上がってくるように感じたりする。

ほかにも壁のしみが人の顔に見えるなどの錯視や、作業せん妄(例えば職業上・生活上行っている行為を意識障害下に再現すること)がみられることもある。

「せん妄状態」は意識障害の1つで、半分眠っているような寝ぼけたような状態になります。

そのため‥思考力も低下して錯視や幻覚なども現れたりしやすそうですね!

う~ん、離脱症状を起こさないためにお酒を飲む‥でもそうすると、ますます身体依存が強くなる‥まさに悪循環ね‥。

お酒を飲みたいという抑えられない強い欲求(精神依存)と、離脱症状による苦しみから逃れようとする欲求(身体依存)の2つの欲求によってお酒を止められない訳です。

アルコール依存症は、精神的にも身体的にもアルコールに依存した状態です。

「精神的依存」「身体的依存」のどちらか、または両方が認められた場合に「アルコール依存症」と診断されます。

アルコールの長期摂取による影響

アルコールを長期間にわたって飲用しているとアルコール依存症になることが分かりました。

それ以外に身体にどのような影響があるのかというと‥以下のような疾患になりやすいことが分かっています。

【アルコールの長期摂取によって罹りやすい疾患】

胃炎

肝炎(⇒肝硬変)

膵炎

心筋症(高血圧や不整脈を伴うことが多い)

末梢神経障害

脳損傷(ウェルニッケ脳症、コルサコフ症候群、アルコール性認知症など)

『コルサコフ症候群』という言葉は、授業で何となく聞いたことがあるかも‥。

どんな症状だったかな?

【コルサコフ症候群】

『記銘力障害』『見当識障害』『作話』を特徴とする症候群

ちなみに‥『コルサコフ症候群』の『作話』は‥自分が思い出せない記憶について、架空の話を無意識的に作ってしまうと考えられています。

アルコールを飲んでいると、何で「コルサコフ症候群」になってしまうのかな?

それには‥ビタミンB1であるチアミンが関係していると言われていますよ。

ビタミンB1(チアミン)は、肝臓に貯蔵されていて、アルコールの代謝に使われるビタミンです。

アルコールを習慣的に飲んでいると‥チアミンはどんどん消費されて減少していきます。

またアルコール性肝機能障害を起こしていれば、さらにチアミンの貯蔵もできなくなります。

ビタミンB1(チアミン)が不足してくると‥脳幹部に微小な出血が起こり、『眼振(目の震え)』『眼球運動障害(目の動きに制限が出る)』『失調性歩行(ふらつき)』『意識障害』などの症状が現れます。

これを『ウェルニッケ脳症』といい、その晩期合併症が『コルサコフ症候群』です。

『コルサコフ症候群』は不可逆的で一度発症すると基本的に回復することはありません。

早期の治療(チアミンの補充)が大切ですね!

アルコール依存症とイネイブラー

アルコール依存症は分かったけど‥『イネイブラー』ってなんだろう?

『イネイブラー』なんていう言葉は余り聞いたことがないですよね!

『イネイブラー』は、『enabler』と書き、『enable』する人という意味です。

【enableとは】

enable A to do ~

Aに~できるようにする、Aに~する可能性を与える

ここでは、アルコール依存症のことなので、『イネイブラー』とは‥「アルコール依存症の人にお酒を飲めるようにしてしまう人」のことを指します。

別の表現としては、「世話焼き」「支え手」「ケアギバー(care-giver)」などと呼ばれることもあります。

えっ、それって良くないですよね‥。

なんでそんな事をしちゃうのか‥よく分かんない。

ここで、私が伝え聞いた『あるアルコール依存症の男性』の妻の言葉を紹介します。(言葉などは一部変えています。)

夫は本当は良い人なんです。

ただ以前に仕事で大変なミスをしてしまって‥その時からお酒を飲むようになり、最近は注意した家族に暴力を振るうようになってしまいました。

私も夫にはお酒を止めてほしいけど、お酒を飲まずにはいられない気持ちも分かるので‥ムリにとめたりはしていません。夫には私がいないと駄目なんです。

暴力を振るわれても、奥さんは夫を愛しているんですね‥。

そうですね。

だからこそ、妻は旦那さんの気持ちも分かるので‥お酒を飲める環境を作ってしまっている‥つまり『イネイブラー』とも言えそうです。

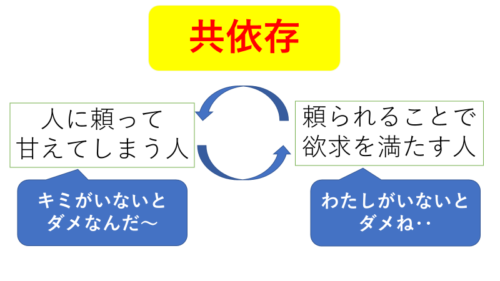

また‥ちょっとうがった見方をすると‥夫もそういう妻に甘えて(依存)いるし、逆に妻の方も頼られる状況に満足(依存)しているとも言え、こういったお互いに依存する状況を『共依存』と言ったりします。

アルコール依存症の治療

アルコール依存症は、WHOの策定した国際疾病分類(ICD)では、『精神疾患』と考えられています。

単にその人個人の性格とか意志の問題ではないということですね。

なので、治療の対象となります。

原則的に治療の最終的なゴールは‥『断酒』つまり今後一滴もお酒を飲まないということです。

なぜなら、依存症のため、お酒を一口でも飲んでしまうと、自制が効かなくなってしまうと考えられるからです。

特に、お酒を飲むことで社会的な生活を営めなくなってしまう人、膵炎や肝硬変などの身体合併症が重篤な人、過去に節酒に挑戦しても再発を繰り返している人などは、やはり『断酒』が必要です。

節酒ではダメなんですね‥。

依存症にまで至っていない場合であれば、節酒ということを考えます。

また余談ですが‥徐々に断酒ではなく、節酒も許容する考えも導入されてきています。

ハームリダクションの考え(断酒⇒節酒へ)

日本では約107万人もアルコール依存症が疑われる人がいます。

しかし、その内‥精神科の医療機関に受診しているのは約4万人にとどまっているのが実情です。

つまり、ほとんど治療できていない訳です。

理由は様々でしょうが、病院に行けばお酒を止めるように言われるから‥などが想像できます。

そういった状況から『ハームリダクション』という考えが出てきました。

『ハームリダクション』は 『harm reduction』直訳すると「害悪を減らす」ということです。

いきなり止ることはできなくても、「少しでもお酒を飲むことによる害を減らすための工夫を考えていきましょう!」という考え方です。

そして最終的にはお酒をやめることができるように支援をしていきます。

まずは、「相談から始めましょう!」ってことですね♪

アルコール依存症の治療方法

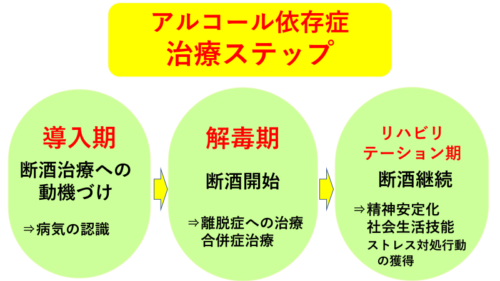

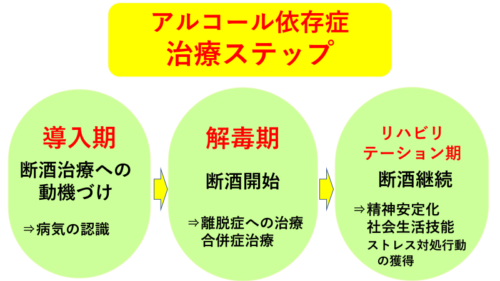

アルコール依存症の治療は主に入院治療となります。

そして、治療ステップを踏んで進めていきます。

そして、この治療ステップを進めていくための‥アルコール依存症に対する治療の根幹が『心理社会的治療』です。

『心理社会的治療』の内容としては、主に4つあります。

【アルコール依存症に対する心理社会的治療】

1.酒害教育

⇒飲酒による影響やアルコール依存症について学習する。

2.精神療法(個人)

⇒認知行動療法、内観療法などが行われ、お酒に対する認知を変えていく。

3.集団精神療法

⇒医師などの指導の元、数名の患者さんと話し合いを通して断酒などについて考える。

4.自助グループへの参加

⇒同じ病気の仲間と共に断酒継続を目指す。

(例)『断酒会』『AA(アルコホーリクス・アノニマス)』

ちなみに‥『断酒会』は「日本断酒連盟」が運営している組織で、実名参加で本人以外に家族も参加できます。

他方で‥『AA』は組織というよりは共同体で、匿名参加も可能ですが、本人しか参加できないといった特徴があります。

また、時にアルコールからの離脱症状を抑えたり、アルコールの摂取を控えるための薬物療法がおこなわれることもありますので、紹介します。

【アルコール依存症の治療薬】

抗酒薬(シアナミド、ジスルフィラムなど)

⇒アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)を阻害する薬剤です。 抗酒薬を服用してからお酒を飲むとアセトアルデヒドが分解されずに体内に蓄積されることで、二日酔いの状態を作り出します。そのため「嫌酒薬」とも言われます。

抗不安薬(ジアゼパム)

⇒不安・イライラ感・集中力低下・不眠・幻覚など‥アルコール離脱症状を抑える、治療の第一選択薬としてベンゾジアゼピン系薬物(BZD)が用いられる。

抗精神病薬(ハロペリドール)

⇒幻覚などがある場合に用いられる。

はじめにあった看護師国家試験問題を解いてみよう!

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにあった看護師国家試験問題(状況設定問題)を見てみましょう♪

看護師国家試験問題 (第105回 午前112~114)

Aさん(42歳、男性)は、全身倦怠感を訴え病院を受診したところ、肝機能障害が認められ内科に入院した。Aさんは大量飲酒を長期間続けており、アルコール依存症が疑われた。内科医からの依頼で精神科医が診察をしたときは、Aさんは意識清明で見当識障害はなかった。妻とは不仲であり、半年前に仕事で大きなトラブルがあったため、朝から飲酒するようになり飲酒量はさらに増えていた。

問題1

Aさんに認められるのはどれか。

1. 病的酩酊

2. 妻との共依存

3. コルサコフ症候群

4. アルコールに対する耐性

問題2

入院後2日、夜間にAさんは「壁や布団に虫がたくさんいる」と訴え、興奮して眠らなかった。

考えられるのはどれか。

1. 振戦せん妄

2. アルコール幻覚症

3. レム睡眠行動障害

4. 急性アルコール中毒

問題3

その後、薬物治療によって興奮は改善した。肝機能も改善し、夜間もよく眠れるようになったため、退院が決定した。

Aさんに対する退院時の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 「仕事は辞めましょう」

2. 「断酒会に参加しましょう」

3. 「集団精神療法を受けましょう」

4. 「飲酒しない日を週1日設けましょう」

5. 「生活行動を家族に記録してもらいましょう」

まず、問題1です。

Aさんの状態について問われていますね。

「1.病的酩酊」

病的酩酊とは‥理解不可能な言動や激しい興奮や粗暴な行動、そして時に幻覚や見当識がない酔っている状態のことでしたね。

酩酊状態の中でも、最も異常な状態です。

現在は病院を受診しており、意識清明で見当識障害もないため、「酩酊状態」ではなさそうですね。

「1」は✖です。

「2.妻との共依存」

「共依存」という新しい言葉が出てきましたね。

ちょっと分かりませんが‥、「妻とは不仲であり‥」と問題文にあることから、依存というのは違いそうですね‥。

焦らず他の選択肢も見てみます。

「3.コルサコフ症候群」

「コルサコフ症候群」は「ウェルニッケ脳症」の晩期合併症で、『記銘力障害』『見当識障害』『作話』の3つを特徴とする症候群でした。

Aさんには見当識障害はないとの記載があり、他の2つ「記銘力障害」「作話」についての記載も書かれていないので‥違いそうですね。

「3」は「×」です。

「4.アルコールに対する耐性」

Aさんの状態としては問題文に「Aさんは大量飲酒を長期間続けており‥」「飲酒量はさらに増えていた。」とあるため‥耐性がついていったと考えられそうですね。

なので「4」は「〇」と考えられそうです。

ということは「2.妻との共依存」はやはり「×」となりそうですが、共依存についてもここで押えておきましょう!

「共依存」については、医学書などには調べた限り『明確な定義』は載っておりませんでした。

ですが‥厚生労働省の「e-ヘルスネット情報提供」には以下のように書かれていましたので、紹介します。

【共依存】

依存症者に必要とされることに存在価値を見いだし、ともに依存を維持している周囲の人間の在り様。

なるほど~、本人は奥さんに甘えたい気持ちもあるのかもしれないけど‥奥さんと不仲とあるので、お互いに依存しているとは考えにくいわね‥。

答えは、「4」です。

次は、問題2です。

問題文に「入院後2日」、「壁や布団に虫がたくさんいる」といった言動、「興奮」とありますね。

何やら幻覚がみられているようです。

入院後2日とあるから‥入院3日目の夜ってことか!

そうすると48時間以上経っているのか‥。

被害的な幻覚や妄想が見られるのが‥「アルコール幻覚症」で、手の震えがあって、小動物とか虫が身体の上に這い上がってくるような幻覚があるのが‥「振戦せん妄」だったかな♪

二人ともよく考えられていて、イメージ化もできていますね!

もう答えも出てしまいそうですが‥選択肢もみていきましょう♪

「1. 振戦せん妄」

「振戦せん妄」は最終飲酒から2~3日後に現れる後期離脱症候群に含まれます。

頻脈や発熱、手の震えなどに加えて幻覚、時に錯視や作業せん妄もみられる症候群でしたね。

という事は‥頻脈や発熱、手の震えなどの症状は書かれていませんが、発症時期や虫などが身体を這う幻覚であることからも、「振戦せん妄」を起こしていると考えられそうですね。

一応、他の選択肢もみていきましょう。

「2. アルコール幻覚症」

「アルコール幻覚症」は24時間~48時間以内に現れる早期離脱症状の1つでした。

意識ははっきりしているけど‥被害的な幻聴、妄想がみられる状態です。

Aさんの状態にはそのような事は書かれていないので‥これは「×」と考えられそうですね。

「3. レム睡眠行動障害」

「レム睡眠行動障害」‥何やら知らない言葉が出てきましたね~。

でも焦らないで、言葉をよく見てみると‥「レム睡眠」とあります。

レム睡眠中に起きる行動障害って感じですかね‥。

【レム睡眠行動障害】

レム睡眠中に「大きな声を上げる」「手足を激しく動かす」などの行動が見られる障害

レム睡眠中って、確か筋肉の動きが抑制されていたんじゃ‥!?

その通りです。

ただ、レム睡眠行動障害では、脳の異常によってレム睡眠中の筋肉の動きの抑制がされていない状態になっています。

Aさんは睡眠中ではないので‥「×」ですね。

「4. 急性アルコール中毒」

現在は‥アルコールを飲んできたとの記載もなく、意識障害もないとのことですので、「急性アルコール中毒」とは考えにくそうですね。

「4」は「×」です。

よって、答えは「1」です。

最後に、問題3です。

治療によって病状が回復し、これから退院するといった段階です。

アルコール依存症の治療ステップを考えてみましょう!

入院して治療を受け、現在は退院を控えている状況なので、「導入期」から「解毒期」まで進んできたと考えられます。

今後は「リハビリテーション期」に入って、「ストレスに上手く対処しながら断酒を継続していく!」「社会生活を送れるようにしていく!」と考えられそうですね。

そういったことを踏まえて‥選択肢をみていきましょう。

1.「仕事は辞めましょう」

これから社会生活を送っていくのに、仕事を辞めるのは逆の事になってしまいます!

その通りですね!

また仕事を辞める程の理由‥例えば仕事を続けることが患者さんの健康を害したりするなど。

そういった理由も見当たりませんね‥。

「1」は「×」です。

2.「断酒会に参加しましょう」、3.「集団精神療法を受けましょう」

アルコール依存症に対する治療については、4つの「心理社会的治療」がありましたね。

そのうちの2つが‥「集団精神療法」「自助グループへの参加」でした。

これらは‥Aさんが退院後の断酒生活を続けていく上でとても重要であると考えられます。

よって、「2」「3」は「〇」と考えられそうです。

一応、他の選択肢も見てみましょう。

4.「飲酒しない日を週1日設けましょう」

絶対に始めから断酒でないといけないとはなりませんが‥基本そして最終的には断酒です。

入院中ずっと断酒してきた訳で、Aさんからも飲酒欲求についての言動は何も書かれていません。

そうしたら、あえて飲んで良いなんて言わない方がいいですよね。

それも週6日も飲酒していいなんて‥変です!

なので‥「4」は「×」です。

5. 「生活行動を家族に記録してもらいましょう」

生活行動記録を書くこと自体は、Aさんが自分の行動を振り返るきっかけにもなったりするので、悪いことではありません。

しかし、家族に記録してもらうのはどうでしょう?

う~~ん、Aさんからすれば見張られている感じもしてイヤじゃないかな‥。

そうですよね。

家族の協力は必要ですが、こういった面の協力ではなく、お酒のない環境作りや精神的なサポートなどをしてもらえるといいかもしれませんね。

なので、もし書くのであれば、自分で書いてもらった方がいいですね。

「5」は「×」です。

答えは、「2」「3」です。

ねこ太オリジナル確認問題

ちょっと長くなってしまったので、最後に、1問だけ‥わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!

抗酒薬の作用として正しいのはどれか。

1.アルコール脱水素酵素の働きを阻害する。

2.アセトアルデヒド脱水素酵素の働きを阻害する。

3.脳の興奮などを抑えることで不安、緊張、不眠などを改善する。

4.幻覚を抑える。

では、解いていきたいと思います!

抗酒薬とはどんな薬だったかというと‥「嫌酒薬」と呼ばれる薬で二日酔いの状態を作りだす薬でしたね。

「1.アルコール脱水素酵素の働きを阻害する。」

この作用だと‥アルコールが分解されず、急性アルコール中毒を起こしてしまい、危険な薬になってしまいますね。

「2.アセトアルデヒド脱水素酵素の働きを阻害する。」

アセトアルデヒドの分解を阻害する働きなので‥結果としてはアセトアルデヒドが残りますね。

そしてこれが、「二日酔い」の原因物質でしたので、まさに‥嫌酒薬ですね。

「2」は「〇」ですが、最後まで気を抜かず、他の選択肢も見てみましょう!

「3.脳の興奮などを抑えることで不安、緊張、不眠などを改善する。」

これは、抗不安薬と考えられます。

アルコール依存症における離脱症状を抑える第一選択薬でした。

これは抗酒薬ではないので、「×」ですね。

「4.幻覚を抑える。」

幻覚を抑える代表的な薬は「抗精神病薬」です。

これもアルコール依存症における幻覚などに用いられる薬ですので、抗酒薬ではありません。

「4」は「×」です。

答えは、「2」です。

さいごに♪

思ったよりも‥長くなってしまいましたので、読んでいて疲れてしまったかもしれませんね‥m(_ _)m

でも、きっと「アルコール中毒」や「アルコール依存症」に関しては、バッチリ克服できたのではないかと思います!

この辺の問題が出たときには、自信をもって解いちゃってくださいね♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、これからも一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント