こんにちは!ねこ太🐈です。

日本における主な死因と、それによる「死亡数」「死亡率」「年齢調整死亡率」は、毎年複数問が看護師国家試験に出題されています。

| 111回 | 110回 | 109回 | 108回 | 107回 | 106回 | 105回 | 104回 | 103回 | 102回 | |

| 人口動態統計(死亡) | 3問 | 2問 | 2問 | 2問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 2問 |

結構出題されているのね~。

他の統計データもそうだけど、これはやっぱり勉強しておいた方がいいかも!

でも、それについて勉強をしているのに、なかなか覚えられない‥問題を解けない‥ってないですか?

わたしは丸暗記しようとして断念をしました‥。

意味のない数値や順位って記憶に残すのが難しいんですよね。

とくに、記憶力に自信のないぼくにとっては大変なことです( ̄∇ ̄|||)

どうしても覚えなければいけない数値は確かにあります!

でも、それ以外は理由や自分なりの解釈でもいいので、理屈で覚えるというのも効果的です。

そして‥どうせ時間を使うなら、短時間で沢山のことを覚えられた方がいいですよね♪

今回は、「死亡数」「死亡率」「年齢調整死亡率」について、第112回の看護師国家試験に向けてバッチリ克服していきましょうヾ(≧∇≦*)/

「死亡数」「死亡率」「年齢調整死亡率」に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

まず以下の2問を解いてみてください。

保健師国家試験問題 (第108回午前29)※令和4年2月実施

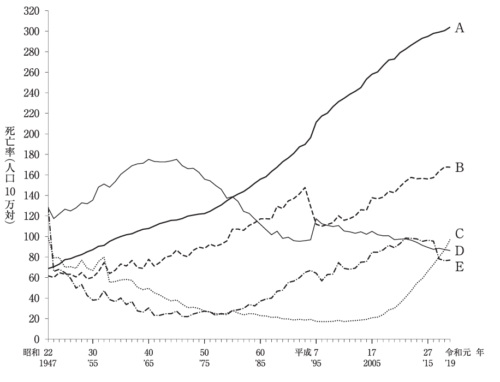

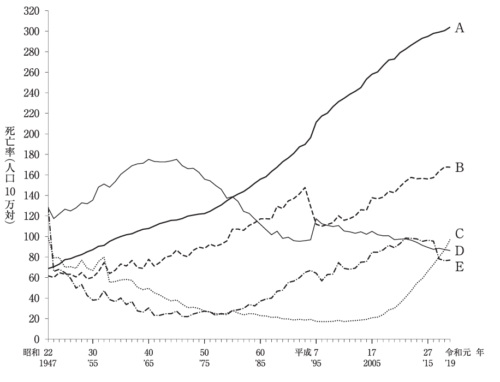

日本の主な死因別にみた死亡率人口10万対の年次推移を図に示す。

心疾患はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

この問題は2022年2月に行われた保健師国家試験問題ですが、ほぼ同じ類似問題は過去の看護師国家試験問題にも出題されています。

なので、看護師国家試験に出題されても全くおかしくない問題です。

看護師国家試験問題 (第102回午後32)改変

日本の令和2年(2020年)の人口動態統計における悪性新生物に関する記述で正しいのはどれか。

1.死因別順位は第2位である。

2.年間死亡者数は約80万人である。

3.部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。

4.部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

それでは‥ねこ太🐈と一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』をサクッと身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ

『広げ学習』とは1問を解くことを通して、広~く深~く学習をして、3~4問解けるだけの知識を身につけていく学習のことです。(by ねこ太)

看護師国家試験ではいつまでの統計データが問われるの?

先程でてきた「問題1」は令和4年2月10日に実施された第108回の保健師国家試験問題です。

この問題では、令和元年までの統計調査の結果が出ていました。

つまり、2023年2月12日に実施される看護師国家試験では、2020年の統計データまでは出るということです。

【看護師国家試験における統計データ】

看護師国家試験では、試験が実施される年の3年前までのデータが扱われる。

ただし、統計データの種類によっては、2年や3年に1回などで調査をとっているものもあるので、そういった場合は直近のデータを覚えておくことになります。

ちなみに‥国勢調査は5年に一度の頻度で行われています。

『死亡数』『死亡率』『年齢調整死亡率』については、毎年統計がとられているため、第112回看護師国家試験を受験する場合は、令和2年のデータを覚えておくとよいでしょう!

「死亡数」「死亡率」「年齢調整死亡率」の定義と違いを理解しよう!

いきなり細かい部分に入っていくのではなく、まずはザックリと〇〇の解剖生理全体を軽く復習していきましょう。

順番にみていきましょう。

死亡数

死亡数とは、何かというと、ある地域・集団における1年間の亡くなった人の数のことを言います。

そっか、さっきの看護師国家試験問題でも、「日本の~」って書かれていて、確かに日本に限定された話をしていました。

また、死因(亡くなった原因)別で死亡数の統計がとられています。

なので、『国民衛生の動向』を見てみると、「悪性新生物の死亡数」などと書かれていて、どういった原因で亡くなった人が多いのか分かります。

そうすると‥確かにどういった理由で日本人が亡くなったのか分かれば、予防もできますよね‥。

その通りですね。国としても医療者としても原因を明らかにして、国民の健康を守るための対策をとれるので、「統計データってやはり大事だな~」「看護師さんも知っていないと不味いよね~」となります。

【死亡数】

ある地域・集団に属する人の中で、一定期間中に死亡した人の割合

※一般的には1年間における死亡数で示します。

令和2年における日本の死亡数は137万2648人(令和元年度は138万1093人)

多いのか‥少ないのか‥よく分からないけど、覚えておこうかな‥。

そうですよね‥。

137万人って言われてもピンとこないですね。

ちなみに‥47都道府県の人口の多いランキング第26位の滋賀県の人口が140万9388人です。

人口としては真ん中くらいの滋賀県の人口が1年間で亡くなっていると思うと‥少し多いな~という感じもしますね。

では、死亡数が多いのか、少ないのかを考えるのに、もう1つ別の角度‥「死亡率」についても考えてみましょう。

死亡率

死亡率とは、ある地域・集団の全人数のうち、1年間に亡くなった人の割合のことを言います。

死亡率は、粗死亡率とも呼ばれます。

なんで、粗死亡率なんていうのかな?

いい疑問ですね!

死亡率の前に「粗(あらい)」という字がついています。

ということは粗くない、もっと細かな死亡率というのがあるということです。

それは次の年齢調整死亡率というものがそうです!

【粗死亡率】

ある地域・集団の全人数のうち、1年間に亡くなった人の割合

死亡率=[年間死亡数/10月1日時点の人口]×1000 ※人口千対

※粗死亡率ともいう。

死亡率は100分率(%)じゃないのね~。ここはポイントね!

令和2年における日本の人口は1億2614万6000人です。

それに対して、死亡数は137万2648人でしたので‥

令和2年における日本の死亡率は11.1(令和元年は11.2)

そっかぁ~、1年間に約1.1%(死亡率×10)の人が亡くなっているということだから、自分の感覚としては少ないかな~。

年齢調整死亡率

年齢調整死亡率とは、集団全体の死亡率から年齢構成による影響を取り除いて算出し直した死亡率のことを言います。

よく分からない‥どうしよう。

ごめんさない。

定義だけ読んでも分かりにくいですよね。

もう少し具体的に考えてみましょう!

(例)【学校Aと学校Bにおける模擬試験成績の比較】

学校Aと学校Bがあります。

※学生の人数は共に30名ですが、各学年の人数が異なります。

1~3年生に同じ模擬試験を実施しました。

学生の人数と各学年の平均点の結果は以下の通りです。

各学年の平均点は偶然同じでした。

1年生には難しく、平均5点でしたが、2年生は10点、3年生は15点を両校ともとっていました。

でも‥学校全体の平均点は違いました。

学校は平均点7.5点に対して、学校Bは平均点12.5点でした。

これって、学校Bの方が優秀な学校と言えるのでしょうか?

学校Bは平均点の高い3年生の人数が多いから、そうなっているだけで、それぞれ1年生から3年生まで学校Aも学校Bも平均点は同じなんだから‥。

う~ん、確かに変だ‥。

そうなんですよね。

もし仮に各学年の人数が同じだったら、きっと学校の平均点も変わらなかったはずですよね。

なので、ある基準となる学校を想定して、学校同士を比較しましょう!ということをやっていきます。

たとえば、以下のような全ての学年の人数が等しい基準集団を作って、それぞれの学年の平均点を入れて、学校全体の得点から平均点を出していくということをやっていきます。

学校Aも学校Bも各学年の平均点は同じですので、この基準集団に入れて計算すると全く同じ平均点10点となります。

人口についても同じことが言えます。

世界各国で年齢による人口の割合も違うので、悪性腫瘍で亡くなった死亡率を見たい場合も、基準を設けて比較する必要があります。

ひょっとして、同じ日本でも時代によって年齢構成は違うから‥基準人口を用いたりするんじゃないかな?

その通りです!

基準人口として、国内では以前は通例昭和60年(1985年)もしくは平成27年(2015年)の人口モデルが用いられています。

また国際比較などでは世界人口というのがあって、それを用います。

へぇ~、そうなんだ。

なんか面白いかも。

【年齢調整死亡率】

今のこの地域の人口構成が「ある基準人口」と同じだったら実現していたであろう死亡率のこと。 ※異なる集団(国と国など)や時点(〇年と△年)などを比較するために用いられる。

年齢調整死亡率=

{[観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率]×[基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口]}の各年齢(年齢階級)の総和×1000/基準人口集団の総数 (※人口千対)

令和2年における日本の年齢調整死亡率は男性:13.3、女性:7.2

(令和元年は男性:13.5、女性7.5)

※平成27年(2015年)人口モデルを元に算出

年齢調整死亡率の値については‥しばらくは看護師国家試験で問われないかもしれません‥。

なんでそう思うんですか?

実は‥厚生労働省では、令和2年度より『平成27年人口モデル』での値に変更しました。

ですが‥「国民衛生の動向」では、過去との比較をするため、『昭和60年人口モデル』のままです。

なので‥混同してしまうため、しばらくは数値自体は問われないのでないのでは‥と思います。

『昭和60年人口モデル』から高齢者人口の多い『平成27年人口モデル』に変わったことで、年齢調整死亡率の数値もかなり増えています。

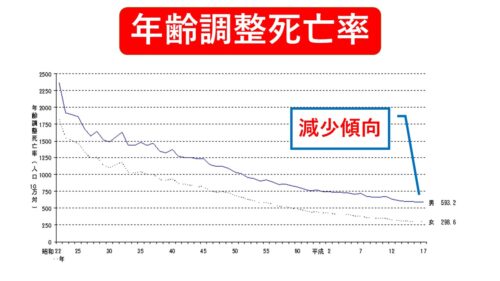

粗死亡率と年齢調整死亡率の違い

では、それぞれがどういったものか分かった上で、さらに一歩踏み込んでみましょう!

下のグラフをみてください。

ちょっと‥いやかなり古いデータですが、今の傾向と代わりはないので、ちょっとご覧ください。

粗死亡率は直近では上昇しています。

他方で年齢死亡率は減少しています。

粗死亡率が上がっているのは、高齢化が進んできているから、単純に亡くなる人の数も増えているってことで‥。

逆に年齢調整死亡率が下がっているのは、高齢者が今よりも少ない基準人口に置き換えているから、減少しているってところかしら‥。

わたしの説明は必要ないみたいですね‥。

でも良かったです。

二人ともよく理解できているようで良かったです。

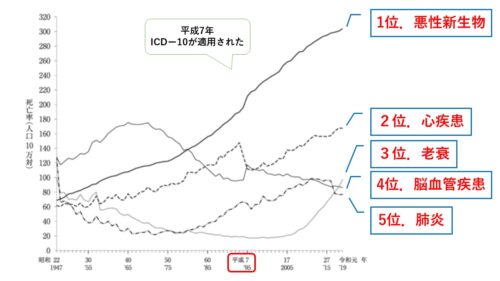

死因の順位

では、次に死因について、学習していきましょう!

令和元年までの統計グラフです。

令和2年も順位には変わりはありませんでした。

死因の1位は悪性新生物がダントツです。

また死因の2位は心疾患になります。

それ以降の3~5位は団子状態ですが、3位老衰、4位脳血管疾患、5位肺炎です。

1位と2位は覚えられそうだけど、それ以降が怪しいかな‥。

直近の順位(1~5位)も大切ですが、団子状態の部分の順位を問われることは余りないと考えられます。

しかし、折れ線グラフで死因を問われることはありますので、グラフと一緒に覚えていきましょう!

平成7年(1995年)にICD-10が死因の分類に適用されました。

そのため、その年はちょっと大きな変動がありましたが、大局的にみれば傾向に大きな変化はありません。

1位「悪性新生物(27.6%)」は基本的に右肩上がりに増加しています。

加齢に伴って細胞も癌化しやすいと言われています。

つまり、人口の高齢化が悪性新生物を1位にしている大きな理由です。

2位「心疾患(15.0%)」も基本的に右肩上がりに増加しています。

心疾患は、その大部分が虚血性心疾患です。

つまり、高血圧や高脂血症、糖尿病といった生活習慣病が大きな原因と言えます。

生活習慣病が増えれば、当然ながら心疾患も増えますね。

3位「老衰(9.6%)」は戦後の昭和20年代が多く、その後減っていましたが、また近年になって急増しています。

「老衰」は「高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない自然死」と定義されています。

近年の高齢化に伴って増えていると解釈して覚えてもいいでしょう!

4位「脳血管疾患(7.5%)」は昭和20~50年くらいまでは死因1位でしたが、40年以降からは減少傾向にあることを押えておきましょう!

【脳血管疾患の死亡率減少の背景】

・1960年代より高血圧に対する薬物療法が始まった。

・高度経済成長により、暖房器具も一般家庭に普及した。

・高度経済成長により、冷蔵庫も普及し、それまでの塩漬けによる保存から冷蔵保存へと変化した。

5位「肺炎(5.7%)」は「老衰」同様に戦後の昭和20年代が多く、抗生剤の普及によって、その後は大きく減少していきます。

その後は1970年代で底を打ち、再び上昇していきます。

「肺炎」による死亡者は乳幼児と高齢者が大半を占めていましたが、近年は高齢者の割合が多くなっており、死亡率の上昇は高齢化による影響が大きいと考えられています。

悪性腫瘍の部位別 死亡順位

今度は、悪性腫瘍の中での部位による死亡数の順位をみていきましょう。

ここも、看護師国家試験でよく出てくる頻出分野ですね!

しっかり覚えないと!!

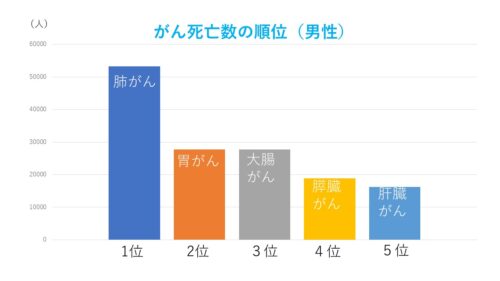

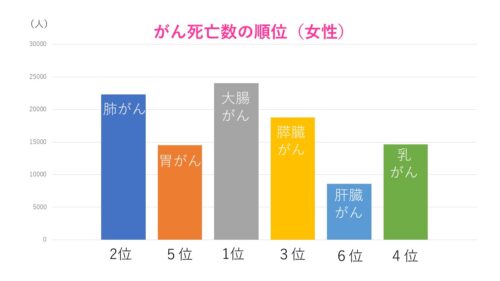

以下は令和2年度における「悪性腫瘍の部位別の死亡順位」を表したものです。( )内の数字は死亡者数を表してます。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 男性 | 肺がん (53247人) | 胃がん (27771人) | 大腸がん (27718人) | 膵臓がん (18880人) | 肝臓がん (16271人) |

| 女性 | 大腸がん (24070人) | 肺がん (22338人) | 膵臓がん (18797人) | 乳がん (14650人) | 胃がん (14548人) |

| 男女合計 | 肺がん (75585人) | 大腸がん (51788人) | 胃がん (42266人) | 膵臓がん (37677人) | 肝臓がん (27839人) |

表でみると、上記のようになります。

さらにグラフでみてみましょう!

肺がんは、男性では1位、女性では2位‥トータル1位となっています。

男女ともに多いですが、特に男性は2位の胃がんの倍近い死亡数となっています。

そのため、女性では肺がんの死亡数は2位ですが、男女で合計すると1位になります。

しばらくは、肺がんが1位をとり続けそうですね‥。

大腸がんは、男性では3位、女性では1位‥トータル2位となっています。

男性では2位の胃がんと僅差でほとんど差がありませんが、女性の死亡率が高いため、合計では胃がんを抜いて1位になっています。

大腸がんのリスク因子は、食生活の欧米化、肥満、便秘、ストレス、飲酒、喫煙‥と多岐にわたります。

特に女性は若い頃から便秘で悩む人が多く、それが罹患数や死亡数にも影響を与えていると考えられています。

そっか~食生活の欧米化とか、ストレス社会と言われる日本では、「大腸がん」はなかなか減っていかないかもね‥。そうすると死亡数も減らなさそうかぁ‥。

胃がんは、男性では2位、女性では5位‥トータル3位となっています。

1970年代以降は、毎年5万人前後の死亡者が出ていたが、近年ヘリコバクターピロリの除菌の効果もあって、減少傾向にあります。

膵臓がんは、男性では4位、女性では3位‥トータル4位となっています。

男女ともに、肝臓がんを抜いて多いです。

膵臓がんは、男性では罹患率は肝臓がんよりも少ないにも関わらず、死亡率が高い‥つまり予後が悪い疾患です。

【膵臓がんの5年生存率】

膵臓がん⇒9.9% ※ちなみに‥胃がん⇒74.9%、大腸がん⇒81.6%

肝臓がんは、男性では5位、女性では6位‥トータル5位となっています。

以前は肝臓がんの診断が難しく、発見できたときには治療できなかったり、手術手技の確立ができていませんでした。

そのため、死亡数が多い状況でした。

現在は、診断技術や手術などの治療技術の確立に伴い、近年は肝臓がんによる死亡数減っているのが特徴です。

乳がんは、男性については不明ですが、女性では4位となっています。

女性の乳がんは毎年9万人の女性が罹患しており、罹患率は2位とかなりの差をつけて1位です。

乳がんの罹患率は30代後半から急増しており、30~64歳の世代では死亡数が1位です。

早期発見できれば生存率が高いため、女性全体の死亡数は4位となっています。

乳がん‥私たち女性にとっては、若い頃から気を付けなければいけない病気ね‥。

看護師(保健師)国家試験問題の解説と解答

保健師国家試験問題 (第108回午前29)※令和4年2月実施

日本の主な死因別にみた死亡率人口10万対の年次推移を図に示す。

心疾患はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

令和元年までのデータが載っています。

問題で問われているのは、「心疾患」だけですが、どこを問われても答えられるように、他の疾患についても、ちょっと考えてみましょう。

まず、1位と2位は‥3位以降を引き離して、圧倒的に多いですね。

そして右肩上がりに増えていますので、「A」は「肺がん」、「B」は「心疾患」であることが分かります。

また全体的に見て、減少傾向にあるのは、「D」ですので、これは「脳血管疾患」ですね。

そして、「C」はここ、直近の20年で急上昇していますので「老衰」。

最後に「E」は戦後に死亡率が高く、いったん下がった後、1970年代から再び上昇してきていますので、「肺炎」となります。

答えは、「B」です。

令和元年の死亡数の順位を覚えていれば‥そこから解いてもOKですが、グラフの形などを頭にも入れておくと、より確実ですね!

看護師国家試験問題 (第102回午後32)改変

日本の令和2年(2020年)の人口動態統計における悪性新生物に関する記述で正しいのはどれか。

1.死因別順位は第2位である。

2.年間死亡者数は約80万人である。

3.部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。

4.部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。

順番に見ていきましょう!

「1.死因別順位は第2位である。」ですが、死因別の順位は1位でしたね!

この機会に5位まで覚えているか‥!?

1問目でもやりましたが、もう一度‥自分の中で確認していきましょう!

機会をみつけて、こういった繰り返し学習をしていくと自然と知識は定着していきます✨

「2.年間死亡者数は約80万人である。」ですが‥。

やっていませでしたね~。

ただ、1位の「肺がん」が8万人弱でしたので、1位が「10分の1」にも満たないというのは、ちょっと考えにくいので、「怪しいぞ~」くらいに思っておきましょう。

とりあえず、他の選択肢も見てみましょう!

「3.部位別にみた年齢調整死亡率は、男性では胃が最も高い。」

年齢調整死亡率もやっていませんでしたね‥。

胃がんも死亡数は男性で2位でしたので、「ありえなくはないな‥」といった感じですね。

そして、「4.部位別にみた死亡者数は、気管、気管支及び肺が最も多い。」は、その通りでしたね。

男性は圧倒的な1位で、女性も2位でしたので、男女合わせて1位です。

ということで、答えは、「4」となりますが‥「2」「3」が気になりますね♪

なので、サクッとやっていきましょう!

まず、令和2年にがんでなくなった方の総数は「37万8385人」です。

何かと‥関連させて覚えていこう!

37(万)だと、例えば‥クラスの人数とか、自分と姉の年齢の合計とか‥!?

年齢調整死亡率においても、「肺がん」は94.3(人口10万人対)で、「胃がん」の49.6の倍近い数字です。

男性の年齢調整死亡率で最も高いのは気管、気管支及び肺の94.3(人口10万対)で、胃は49.6であった。

肺がんに関しては、そんなに変わらないわね‥。

今の人口構成(高齢者が多い)が、基準人口(昭和60年:若い人が多い)の違いがあるから、乳がんみたいに成人とか小児で死亡率が高い疾患だと‥だいぶ順位も変わってきそうね。

ねこ太オリジナル確認問題

最後に、わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!

令和2年の日本の粗死亡率は11.1であった。粗死亡率を表している計算式はどれか。

1.[年間死亡数/10月1日時点の人口]×1000

2.[年間死亡数/10月1日時点の人口]×100

3.[年間死亡数/10月1日時点の人口]×10

4.[年間死亡数/10月1日時点の人口]

一般的に粗死亡率といえば、人口1000人に対する死亡数で出します。

なので、答えは、「1」です。

しかし、先の保健師国家試験問題のグラフにあるように、「人口10万人対」といった感じで、死亡率が出されることもあるため、一応注意しておきましょう!

ここでは、「令和2年に日本の粗死亡率は11.1」と述べられています。

さぁ、ここで、今まで覚えたことを思い出してみましょう。

日本の人口は‥?

1年間の死亡数はどのくらい?

日本の人口は約1億2600万人で、死亡数は約137万人でした。

これを計算してみましょう!

[×1000]バージョンで計算すると‥10.9となります。

誤差も考えて‥11.1と考えてよいでしょう!

なので、[×1000]バージョンで計算したことになります。

よって、答えは、「1」です。

死因と死亡数・死亡率・年齢調整死亡率のまとめ

【令和2年日本の死亡数・死亡率・年齢調整死亡率】

【死亡数】 137万2648人(令和元年度は138万1093人)

令和2年における日本の死亡数は約137万人で、

令和2年の日本の人口は約1億2600万人でした。

人数はザックリ‥これくらいの細かさで大丈夫です!

【(粗)死亡率】 11.1(令和元年は11.2)

【年齢調整死亡率】 男性:13.3、女性:7.2(令和元年は男性:13.5、女性7.5)

【(令和2年)日本における死因順位と背景】

| 順 位 | 死 因 | 傾 向 | 理由・背景 |

| 1位 | 悪性新生物 | 死亡率は増加傾向 | 高齢者の増加が要因 |

| 2位 | 心疾患 | 死亡率は増加傾向 | 生活習慣による影響が要因 |

| 3位 | 老衰 | 死亡率はここ20年で急激に増加傾向 | 高齢者の増加が要因 |

| 4位 | 脳血管疾患 | 死亡率は減少傾向 | (減少傾向の理由)治療の進歩、高度経済成長による暖房器具、冷蔵庫の普及 |

| 5位 | 肺炎 | 死亡率は1970年以降増加傾向 | 高齢者の増加が要因 |

【(令和2年)悪性腫瘍の部位別 死亡順位】

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 男性 | 肺がん (53247人) | 胃がん (27771人) | 大腸がん (27718人) | 膵臓がん (18880人) | 肝臓がん (16271人) |

| 女性 | 大腸がん (24070人) | 肺がん (22338人) | 膵臓がん (18797人) | 乳がん (14650人) | 胃がん (14548人) |

| 男女合計 | 肺がん (75585人) | 大腸がん (51788人) | 胃がん (42266人) | 膵臓がん (37677人) | 肝臓がん (27839人) |

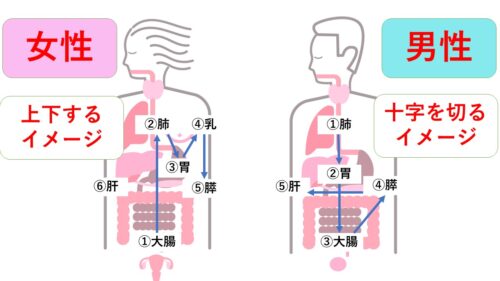

覚え方について

覚える際のポイントは、それなりの理由をつけることです。

覚え方は自由です!

以下は感覚的に覚えるわたしの覚え方を紹介しますね。

わたしがもしこれを覚えるとするなら‥男性の死亡者数が多く、「男女合計」に大きく影響を与えているので‥。

まずは「男性」をメインに覚えます!

男性はタバコを吸って(⇒肺がん)、お酒を飲み(⇒胃がん)、会社帰りに外食で脂っこい物を食べる(⇒大腸がん)のイメージ!

【疾患による身体への危険度ランキング】

肺が悪くなったら呼吸ができない⇒危険度1位

胃が悪くなったらご飯が食べれない⇒危険度2位

大腸が悪いと便が出ない⇒危険度3位

そして、アルコールも脂っこい物も‥どちらも肝臓がんと膵臓がんのリスク因子!

膵臓の方が手術も大変で予後が悪そう(4位)かな‥。

とすると肝臓は5位!

「男性」の死亡順位と「男女合計」の死亡順位では、2位と3位が入れ替わっています!

つまり男性では3位だった「大腸がんが女性では多い!(⇒大腸がん1位)」ということです。

女性は男性と同じ人間です(⇒疾患の死亡順位はかなり似ている)。

でも、違う部分は‥便秘で苦しんでいて(大腸がん3位→1位)、タバコはやめられなかったけど‥お酒はすごく控えてる(⇒胃がん2位→5位)、赤ちゃんにミルクをあげる(⇒乳がん4位→肝臓がんは6位へ)

もしくは、身体を使って、以下のようなイメージをもつのもいいかもしれません!

さいごに♪

覚えるって難しいですが、それなりの理由を見つけて覚えていくのも、やってみると意外と楽しかったりします。

どうせ勉強するなら‥楽しんでいきたいですね♪

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、一緒にがんばっていきましょう!

〈その他のオススメ記事〉

コメント