心不全の関連図ってどこから、どう書くのか?

よく分からなかったりしますよね‥。

わたしも学生のときそうした。(꒪ꇴ꒪〣)

でも今、改めて「自分で心不全の関連図を書いてみよう!」と思い‥

今回はその作成過程をあなたと一緒に辿っていきたいと思います!

そして関連図を書きながら、同時に心不全の病態、看護診断、優先度についても勉強できてしまいます♪

それでは、心不全の関連図を書いていきますよ~ヾ(≧∇≦*)/

心不全の関連図はコレ!

まず、わたしが作成した心不全の関連図を先に紹介しますね!

心不全(関連図)-1*当サイトのテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。

↑画像の下部にある『拡大・縮小』ボタンで画像の大きさも調節できますので、見やすい形でご覧くださいね。

看護学生さんや看護師さんが学習するために参考資料として使うことは可能ですので、プリントアウト等して、ご活用いただいても大丈夫ですよ♪

では、つぎに心不全の関連図の各部分の書き方について、解説していきますね~!

心不全の関連図の書き方をわかりやすく解説!

「関連図の『基本的な書き方』がちょっとよくわからないな~」という方は、こちらの記事を参考にしてくださいね♪

⇒「うまく書けない人必見】関連図 うまい書き方のコツをわかりやすく解説!」

心不全の原因~発病まで

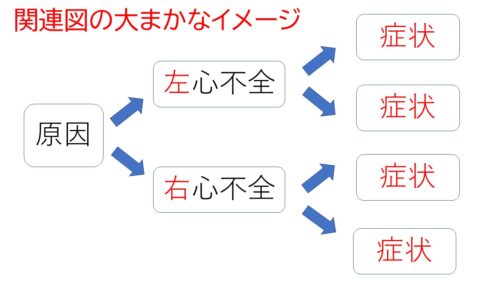

まず心不全の病態について、ザックリとでよいので理解しておくと関連図のだいたいの見通しを立てることができます。

心不全の病態と言えば‥右心不全と左心不全があって‥え~っと‥

症状も若干違ったんじゃなかったかな~

ふたりともいいですね~♪その通りです!

まずはそれだけ分かっていれば十分ですので、あとは調べながら書いていきましょう!

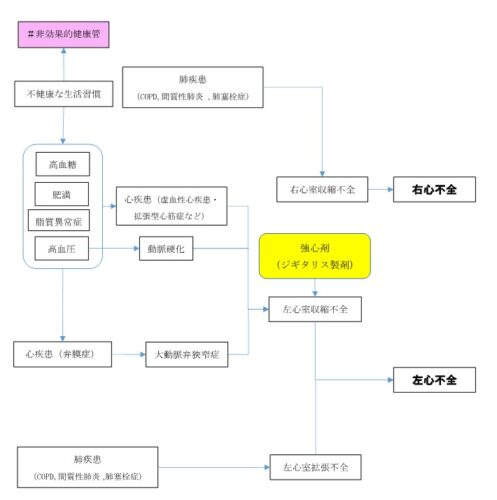

心不全の原因は実はものすごい沢山あります。

心不全の原因疾患(原疾患)

・虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症etc)

・弁膜症(大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、僧帽弁狭窄症・閉鎖不全症etc)

・心筋疾患(拡張型心筋症、肥大型心筋症、心筋炎etc)

・心房中隔欠損症、心室中隔欠損症

・心タンポナーデ

・不整脈(頻脈性不整脈、徐脈性不整脈etc)

・高血圧症

・内分泌疾患(甲状腺機能亢進症・低下症etc)

・肺疾患(COPD、間質性肺炎、肺塞栓症etc)・・・・・・・・etc!(꒪ꇴ꒪〣)

そして、この原因疾患のそれぞれにまた原因がある訳です。

大変ですよね‥でも大丈夫ですよ。

実際の患者さんは、これらの原因疾患を何個ももっている訳ではありません。

大抵1~2個、多くても3個くらいです!

またメジャーなものとしては心筋梗塞、弁膜症、そして心房細動などの不整脈でしょうか。

今回わたしが作成した関連図でもいくつか原因疾患をいれてみましたので、参考にしてくださいね!

「心不全とはどういった病態か?」というと‥私は以下のようにザックリと覚えております♪

心不全とは

血液(酸素・栄養)を送る心臓のポンプ機能が十分に働いていない状態

左心不全は左心室を中心として、全身に血液を送る場合を考えます。

右心不全は右心室を中心として、肺に血液を送る場合を考えます。

この心臓のポンプ機能を果たすためには‥

①心臓の心室が十分に拡張して血液を送る準備をすること(心室の拡張)

②心臓の心室がしっかり収縮すること(心室の収縮)

この2つが必要になってきます。

原因疾患によってこれの機能が十分に果たせなくなると心不全になる訳です。

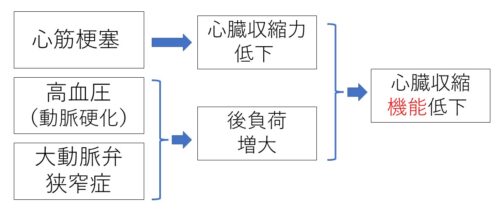

心筋梗塞は心臓の筋肉が壊死して運動機能が低下するので分かりやすいですよね~。

それに対して、高血圧や大動脈弁狭窄症の場合は、血液を送り出す出口が狭くなって出しにくくなっていることをイメージしましょう。

この『血液の出しにくさ』のことを後負荷といいます。

ちなみに‥前負荷というのもあって、これは心室が血液を送り出す前に心室に貯まる血液量のことを言います。

貯まった血液が多いほど、その血液を送り出すために心臓は大きなエネルギーを使います。

なので、どちらも心臓にとっては、仕事量を増やすことになるため、『負荷』と言われます。

右心不全の場合は、肺高血圧があることが後負荷になるので、COPDや間質性肺炎など‥肺の血流が悪くなる病態が原因疾患となります。

心不全の発病~生活への影響まで

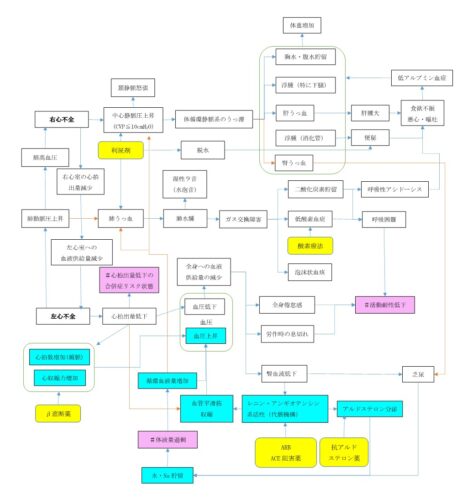

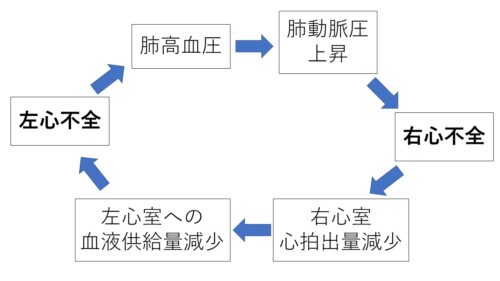

『左心不全』と『右心不全』は実はお互いに影響しています。

『左心不全』を起こせば、その後は左心房よりも前の肺静脈や肺の血液がうっ滞し、肺動脈圧が上昇して、結果として『右心不全』を起こします。

また『右心不全』を起こせば、それ以降に血液が十分に送られず、左心室への血液供給量が減少することから、結果として『左心不全』を起こします。

次に、全身への影響について、考えてみましょう!

『左心不全』の場合、左心室が送り出す血液量が減少するわけですから、心拍出量減少に伴う様々な影響が出ることになります。

もっとも分かりやすいのは、『血圧低下』ですね♪

他には、全身に酸素や栄養を送れないことで、『全身倦怠感』や『活動時の息切れ』などを起こすようになります。

また、それによって日常生活を送ることも大変になる訳です。

そして『肺うっ血』を起こすことで、『肺水腫』になります。

臥床していると静脈から心臓への還流量が多くなり、肺うっ血を起こしやすくなるので、心臓への還流量を減らすため患者さんは起き上がって座位を自然と取る(起坐呼吸)ようになります。

次に、『右心不全』の場合、右心室が血液を送り出せず、中心静脈の血液がうっ滞していくことで、全身(各臓器)のうっ血症状が出ることになります。

有名なものとしては、『胸水』『腹水』『浮腫(特に下肢)』があります。

左心不全⇒左心房~肺静脈~肺にうっ血⇒肺水腫

*左心不全でも肺うっ血が高度になるとリンパ管からの漏出によって胸水貯留が見られることがある。

右心不全⇒静脈圧上昇⇒胸水の吸収低下⇒胸水貯留

ほかに意外と目に見えない臓器である肝臓や消化管のうっ血によって『食欲不振』や『便秘』などの症状も現れたりするので、覚えておきましょうね!

慢性化してくると、知らず知らずのうちに、食事量も減って栄養状態も悪くなることで、低アルブミン血症も併発して、浮腫(特に下肢)などを悪化させてしまうことがよくあります。

浮腫の増悪については「下腿や大腿部の周囲径を測定する」もしくは「指👉で押した際の凹み具合で判断する」という方法があります。

「指👉で押した際の凹み具合で判断する」方法‥浮腫のアセスメントスケールを紹介しますね!

浮腫のアセスメントスケール

👉で押した際にわずかに(2㎜程)凹む⇒+1(痕跡)

👉で押した際に軽度の圧痕(4㎜程)が残る⇒+2(軽症)

👉で押した際に中等度の圧痕(6㎜程)が残る⇒+3(中等症)

👉で押した際に高度の圧痕(8㎜程)が残る⇒+4(重症)

心不全に対する検査・治療

治療に関する基本的な考えは以下です。

LVEF(左室駆出率)≧50の場合⇒うっ血に対して利尿剤を使用

LVEF(左室駆出率)=40~50の場合⇒個々の病態に応じた治療

LVEF(左室駆出率)≦40の場合⇒ACE阻害薬(もしくはARB)+β遮断薬、必要に応じて利尿剤や強心剤(ジギタリス)を使用

『うっ血』というのは血液がその臓器に溜まってしまった状態を指します。

つまり循環血液量(Naと水)が多くなっているということです。

そのため、利尿剤を用いて、尿として排出していきます。

これによって心臓の負担も軽減されていきます。

心不全では全身に血液が十分に送られないため、身体の中では代償機能が働きます。

【心不全における代償機能】

・交換神経の興奮⇒α神経⇒末梢血管収縮

交換神経の興奮⇒β神経⇒心拍数増加+心収縮力増加

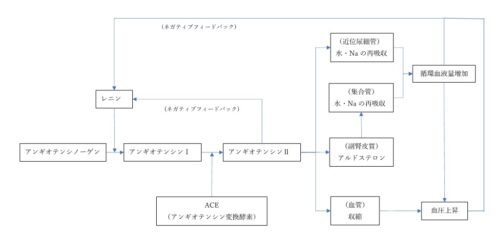

・RAA系(レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系)亢進⇒末梢血管収縮+循環血液量増加

この代償機能は大切なことではありますが、長期的には身体にマイナスに働く(心臓への負担)きます。

そして、これらの代償機能を抑制するために、先程説明した『利尿剤』『βブロッカー』『ACE阻害薬(末梢血管拡張+循環血液量増加防止)』などが用いられます。

『循環血液量』『血管』『心収縮』の3つの視点を意識しておくとよいですよ。

またRAA系については、いろいろな所で出てくるため、丸暗記というよりは理解して覚えちゃいましょう!ヽ(*^^*)ノ

看護診断その他

心拍出量低下の合併症リスク状態

発症後間もない急性期では、心不全が増悪し、最悪の場合『死』に至る危険があります。

そのため心不全の増悪に十分注意していく必要があるのです。

そのような状況では、この診断を立案し、『心不全増悪の徴候』の早期発見に努めていきます。

活動耐性低下

急性期を過ぎ、回復期に入ると、今度は活動に対する耐性を上げていくことが重要な看護になってきます。

呼吸困難や倦怠感がある中で、心不全の回復状況に合わせて少しずつ活動レベルを上げたり、活動量を増やしていきます。

援助する際に大切なことは無理をしないことです。

なぜなら無理をしてしまうと、心負荷を増加させてしまい、再び心不全の増悪を招いてしまうからです。

患者さんのSpO2であったり、呼吸困難感や倦怠感といった主観的な情報をしっかり得て、適切な活動レベルを判断していきましょう!

体液量過剰

医師の指示による飲水の範囲を超えて飲水してしまったり、利尿剤の効果が乏しいと心不全の増悪を招いてしまうことがあります。

主に回復期や慢性期で、そういった状況にある場合に立案して援助していきます。

健康管理準備促進状態or非効果的自己健康管理

回復期に入って退院へ向けて、心不全の再発予防をしていくために、患者さん自身で内服薬の管理や飲水量の制限を守るなど、健康管理行動を身に付ける必要があります。

その際に立案する診断がこの2つの診断です。

2つの診断の違いは以下の通りです。

『健康管理準備促進状態』

⇒ウェルネス型の看護診断のため、患者自身が「よりよく健康に気を付けていきたい」という思いを持っていることが条件となります。

『非効果的自己健康管理』

⇒治療や合併症予防の管理を生活の中に取り入れていくことが難しいと考えられる場合に挙げる看護診断になります。

その他

『便秘』については、下剤を使用しても排便コントロールがつかないということもあります。

また心不全以外にも便秘の要因があり、リスクが高いのであれば、『消化管機能障害リスク状態』を挙げて介入していくのもよいでしょう!

看護診断の優先度の考え方

急性期では、心不全の増悪の早期発見に努めることが生命の維持につながあるため最優先の看護です。

そのため『心拍出量低下の合併症リスク状態』の優先度を高くしていきましょう。

また回復期や慢性期では、身体機能(心肺機能・運動機能)を維持し、増進していくことが重要になります。

なので‥『活動耐性低下』の優先度を高くしていきます。

『心拍出量低下の合併症リスク状態』と『活動耐性低下』は同時に立案するというよりは、病期に合わせて変更していく感じです。

おわりに

今回紹介した心不全の関連図を参考に、ぜひご自身でより患者さんに合った、個別性の見える関連図を作成していってくださいね!

感想やご意見なども頂けるとわたしの励みや勉強にみになりますので、もし良かったら‥無理しない範囲で‥頂けると嬉しいです!ヾ(≧∇≦*)/

またもし他にもこのことについて「分からない‥」「知りたい!」などのご要望などありましたら、こちらよりメッセージをくださいね。

可能な限り調べてブログに書いていきたいと思います♪

長い文章になってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました🐈!

〈その他のオススメ記事〉

⇧ 目からウロコのレッスン動画(3本)を無料プレゼント中 ⇧

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント