こんにちは!ねこ太🐈です。

看護師国家試験にも出題される有名な看護理論家って、意外と多いですよね♪

それは看護師としては、大変有難いことなのですが‥。

看護理論も意外と難しいんですよね( ̄∇ ̄|||)

「ラポールって何?‥ペプロウとトラベルビーのどっちだったかな?」わたしも‥学生時代はよく分からなくて‥覚えるのも苦しかったのを覚えています。

なので‥今回は、看護理論家とその『著書』や『看護理論』、さらにその理論の中に出てくる重要な『キーワード』等について、バッチリ押えて克服していきたいと思います!

それでは‥看護師国家試験に向けて確かな実力をつけるための勉強を始めていきましょうヽ(*^^*)ノ

看護理論家と『著書』『理論』『キーワード』 に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

まず以下の2問を解いてみてください。

看護師国家試験問題(第102回 午後49問)

精神看護に関連する理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。

1.現存在分析 ― フロイト,S.

2.ストレス理論 ― シュナイダー,K.

3.精神発達理論 ― オレム,D.

4.患者-看護師関係 ― ペプロウ,E.

看護師国家試験問題(第95回 午前40問)

D. E. オレムの看護の概念はどれか。

1.セルフケア獲得のための支援

2.患者との対人相互作用の発展

3.刺激の操作による適応の促進

4.ケアリングによる調和の促進

それでは‥ねこ太🐈と一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』をサクッと身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ

『広げ学習』とは1問を解くことを通して、広~く深~く学習をして、3~4問解けるだけの知識を身につけていく学習のことです。(by ねこ太)

看護理論家と『著書』『理論』『キーワード』

有名な看護理論家について、理論の説明を細かくはしませんが、覚えるべき『著書』『理論』『キーワード』などについて、勉強していきます♪

フローレンス・ナイチンゲール

フローレンス・ナイチンゲール(1820~1910)イギリス

【著書】看護覚え書

【看護理論・キーワード】

・看護とは、人のもつ自然治癒力が働きやすくなるように、患者を取り巻く生活のすべてを患者の生命力の消耗を最小限にするべく、生活や環境を整えることである。

・自分自身は決して感じたことのない他人の感情のただなかへ自己を投入する能力を、これほど必要とする仕事は他に存在しない。

ナイチンゲールという人物について、もっと深く知りたいという方は以下の記事をご覧ください♪

⇒「【世界で最も有名な看護師】ナイチンゲールを理解しよう!生い立ち・時代背景を解説!」

ヴァージニア・ヘンダーソン

ヴァージニア・ヘンダーソン(1897~1996)アメリカ

【著書】看護の基本となるもの

【看護理論・キーワード】

・看護独自の機能は、患者が健康あるいは健康の回復を図るための行動をとれるように援助することである。その人が自立するだけの力(体力・意志力・知識)をどの程度もっているかを判断し、不足部分を看護師が補う。

・相手の皮膚の中に入り込む(⇒相手の立場から考える)

これは、ナイチンゲールの「自分自身は決して感じたことのない他人の感情のただなかへ自己を投入する能力」というのとほぼ同じ様な意味ですね!

・「看護を構成する14の基本的欲求」

①正常に呼吸する

②適切な飲食する

③身体の老廃物を排泄する

④移動する、好ましい肢位を保持する

⑤眠る、休息する

⑥適当な衣類を選び、着たり脱いだりする

⑦衣類の調節と環境の調節により、体温を正常範囲に保持する

⑧身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する

⑨環境の危険因子を避け、また、他者を傷害しない

⑩他者とのコミュニケーションを持ち、情動、ニード、恐怖、意見などを表出する

⑪自分の信仰に従って礼拝する

⑫達成感のあるような形で仕事をする

⑬遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する

⑭正常な成長発達および健康へとつながるような学習をし、発見をし、好奇心を満たし、また、利用可能な保健設備等を活用する

アーネスティン・ウィーデンバック

アーネスティン・ウィーデンバック(1900~1996)アメリカ ※ドイツ系移民

【著書】臨床看護の本質-患者援助の技術

【看護理論・キーワード】

・臨床看護は目的志向的な援助技術である。

・看護師は看護の目的を果たす(患者のニードを満たす)ために、訓練された思考と感情をもっている。

・臨床看護は「目的性」「熟慮」「患者中心」という3つの特性を持ち、他の行為(与薬や処置など)とは異なる。

ウィーデンバックの『目的志向的な援助』というのは、看護目標から計画を立てて実践していく『看護過程』の先駆けだったのかもしれないですね。

ヒルデガード・E・ペプロウ

ヒルデガード・E・ペプロウ(1909~1999)アメリカ ※ポーランド系移民

【著書】人間関係の看護論

【看護理論・キーワード】

・患者と看護師の関係は治療的な人間関係であり、看護は有意義な治療的・対人的なプロセスである。

・関係発展の4つの段階

第1段階 方向付け⇒患者と看護者が出会い、お互いが緊張状態にある時期

第2段階 同一化⇒患者が信頼できる看護者を選んで反応しようとする時期

第3段階 開拓利用⇒患者が周りからの支援を十分に活用していく時期

第4段階 問題解決⇒患者が自身の健康問題を解決して独り立ちするための力を獲得する時期

看護師と患者の関係性の深まりを患者の問題解決を図る『治療的なプロセス』として捉えたのが、ペプロウなのか‥。

ドロセア・E・オレム

ドロセア・E・オレム(1914~2007)アメリカ

【著書】看護論―看護実践における基本概念

【看護理論・キーワード】

・個人が自分自身の生命、健康、心の平静を維持するために、自分自身で開始し、遂行する活動を『セルフケア』と名付けた。

オレムはヘンダーソンの『ニード論』の影響を受けて、自己のニードを充足する『セルフケア理論』を展開しました!

・『セルフケア理論』における

①普遍的セルフケア要件⇒あらゆる個人に共通する要件(空気、水、食物摂取など)

②発達上セルフケア要件⇒人間の発達段階に関連して見られる要件

③健康逸脱によるセルフケア要件⇒病気やケガ、障害、疾患・治療などに起因する要件

要件というのは、「大事な事柄」と解釈していきましょう!

なので、セルフケア要件とは「セルフケアするべき大事な事柄」となります。

・患者のセルフケア要件を看護師がどの程度行うのかという3つの「看護システム」

①全代償システム⇒ほぼすべてを他者に依存している

②部分代償システム⇒一部を他者に依存している

③支援・教育システム⇒自分で満たせるが、意思決定、行動の制御などに援助を必要としている。

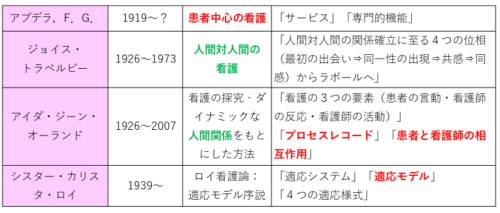

アブデラ,F.G.

アブデラ,F.G(1919~?)アメリカ

【著書】患者中心の看護

【看護理論・キーワード】

・患者の問題解決を図ることは、患者のニードを充足させることである。(ニード論)

・看護は個人と家族さらには社会に対するサービスである。

・看護は、患者を思う気持ち、個々の看護師の態度、知的能力、技能の上に築かれている。

・患者や家族のもつ問題に看護師は専門的機能を働かせることで、患者や家族がそれに対処できるよう援助する。

アブデラは、患者さんに対する親切な心はもちろん、患者さんの看護をするためには看護師としての能力を磨く必要性があることを考えていたのね!

わたしも患者さんを大切(中心)に、自分の看護力を磨いていかないと~!

ジョイス・トラベルビー

ジョイス・トラベルビー(1926~1973)アメリカ ※精神看護の教育者

【著書】人間対人間の看護

【看護理論・キーワード】

・人間は独自的で、取り換えのきかない個体であり、世界における一度だけの存在である。

・看護師は病気の兆候を観察するのではなく、病気の人が感じている主観的体験を、その人と共に確認する。

・看護は対人関係のプロセスであり、患者が病気や苦難に立ち向かえるように、そして体験の中に意味を見出せるように個人や家族を援助することである。

・「人間対人間の関係確立に至る4つの位相」

①最初の出会いの位相⇒お互いに相手を観察して価値判断をする段階

②同一性の出現の位相⇒お互いのつながりを確立し、一人の独立した人間として知覚する(お互いの違いを認識する)段階

③共感の位相⇒相手の内面に入り込んで、内的体験を正確に理解する(自分と相手との差を理解して受容する)段階。

④同感の位相⇒相手の苦悩を和らげたいという願いや強い思いを抱く(深い個人的な関心)段階

このプロセスの終着点としてラポールと呼ばれる親密な関係を形成する。

ペプロウも患者さんとの対人関係に関する理論だけど、トラベルビーの理論は看護師にとっても主観的に患者さんとの関係の深まりを捉えやすいのが特徴ですね。

※『ラポール』については下記記事に詳しく説明しています。興味のある方はぜひご覧ください♪

⇒「ラポールとは信頼関係⁉看護師-患者、職場や学校の人間関係に活かす✨」

トラベルビーは、ペプロウ(看護は治療的・対人的なプロセス)の影響を受けたと言われています。

看護師は患者の世話(caring for)だけでななく、相手への心配り(caring about)が必要と考えていました。

患者さんを「患者」ではなく、「人」として捉えようとしていたのね。

まさに「人間対人間の看護」ですね♪

アイダ・ジーン・オーランド

アイダ・ジーン・オーランド(1926~2007)アメリカ

【著書】看護の探究‐ダイナミックな人間関係をもとにした方法

【看護理論・キーワード】

・看護とは患者と看護師の力関係の上になりたっている

・看護を「患者の言動」「看護師の反応」「看護師の活動」の3つの要素に分かれて成り立っており、これらの要素は互いに絡み合っている。

・オーランドは、患者と看護師の相互作用を振り返るためのプロセスレコードへの記録を重視した。

オーランドは看護師と患者の相互作用を大切に考えたのね!

また、プロセスレコードを通して、看護師の能力の向上を目指したってことか~。

シスター・カリスタ・ロイ

シスター・カリスタ・ロイ(1939~)※現在もご存命 アメリカ

【著書】ロイ看護論:適応モデル序説

【看護理論・キーワード】

・人間とその集団を『適応システム』の視点からとらえており、ロイの理論は『適応モデル』と言われる。

ロイは、人間が絶えず変化する生活環境からの刺激に対して、適応しようとする人間の適応力に基づいた理論(適応モデル)を展開しました!

・適応モデルは「刺激のアセスメント」「行動のアセスメント」「看護診断」「目標設定」「介入」「評価」の6つの段階で分けて構成されている。

・看護は、以下の4つの適応様式における個人・集団の適応を促進することである。

①生理的-物理的様式⇒呼吸・循環・栄養・排泄・活動・休息・電解質・酸塩基平衡・神経機能・内分泌機能など

②自己概念-集団アイデンティティティ様式⇒自己概念・信念・ボディイメージなど

③役割機能様式⇒年齢・性別・発達段階と課題を達成するためにとる役割

④相互依存様式⇒親密な人間関係

『適応様式』というのは、「ある状況に適応できるように自分を変化させる形式」をいいます。

例えば‥走ったりすれば、呼吸も脈拍・血圧も速くなってその状況に適応しようとします。

パトリシア・ベナー

パトリシア・ベナー(推定1940頃~)※現在もご存命 アメリカ

【著書】ベナー看護論―初心者から達人へ

【看護理論・キーワード】

・人の体験(病気や健康)とケアリングとの関係について現象学的に解明し、ケアリングを看護における最も重要なものであると考えた。(ケアリング理論)

ケアリング理論を述べている看護理論家は他にも「ジーン・ワトソン」などがいます。

・看護師が技能を習熟するには、「Novis(初心者)」「Advanced Beginner(新人)」「Competent Proficient (一人前)」「Proficient(中堅)」「Expert(達人)」の5段階を経る。

ベナーはアメリカの1,000人以上の看護師を対象とした調査から帰納的な研究を行い、理論を導きだしました。

現在、病院で看護師のクリニカルラダー(臨床看護実践能力の習熟段階)はベナーのこの理論を元に作成されています。

はじめにあった看護師国家試験問題を解いてみよう!

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにみた看護師国家試験問題を解いていきましょう♪

看護師国家試験問題(第102回 午後49問)

精神看護に関連する理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。

1.現存在分析 ― フロイト,S.

2.ストレス理論 ― シュナイダー,K.

3.精神発達理論 ― オレム,D.

4.患者-看護師関係 ― ペプロウ,E.

看護理論家以外の人物も出てきていますが、1つ1つみていきましょう!

「1.現存在分析 ― フロイト,S.」

フロイト,S.というのは「ジグムント・フロイト(Sigmund Freud)」のことです。

フロイトの娘である「アンナ・フロイト(Anna Freud)」も同じ精神科医です。

フロイト,S.は、心の中に『意識』『前意識』『無意識』が存在すると考える局所論や、『自我』『超自我』『エス』という部分があるとする構造論を提唱し、『精神分析』の創始者と言われています。

『現存在分析』と言われると‥フロイトの『精神分析』と似ているな‥と思いますよね。

一応、『精神分析』の一つの手法でもありますが、以下のように全く同じではありません。

【精神分析】※フロイトが行った精神分析

心の構成要素のひとつである「無意識」の中に抑圧されていた感情や記憶を意識化して、受け入れることで気づきや症状の軽減を目指す治療法

それに対して、『現存在分析』は、哲学者ハイデガーの影響を受けた精神科医ビンスワンガーが提唱した『精神分析』の一手法です。

【現存在分析】

患者がどのように自分の周りの世界と関わっていて、その世界がどのような意味をもって患者の前に現れているのかを分析する治療法

ということで、フロイト,Sが「現存在分析」を提唱した訳ではありませんので、「1」は「×」となります。

「2.ストレス理論 ― シュナイダー,K.」

シュナイダー,K.(Kurt Schneider)は統合失調症における特徴的な症状のリスト化したことで有名な精神科医です。

のちに「シュナイダーの一級症状」といわれるようになりました。

ストレス理論は数多くの学者が提唱していたりします。

有名な学者としては‥「ハンス・セリエ」や「リチャード・S・ラザルス」などがいます。

なので‥「2」は「×」です。

「3.精神発達理論 ― オレム,D.」

ここからは、看護理論家ですね。

オレム,Dは『セルフケア理論』を提唱しましたね。

精神発達理論は‥フロイト,Sが『心理性的発達理論』、エリクソンが『心理社会的発達理論』を提唱しました。

なので‥「3」は「×」です。

「4.患者-看護師関係 ― ペプロウ,E.」

「患者ー看護師関係」の理論で有名なのは‥「オレム」と「ペプロウ」と「オーランド」でしたね。

ペプロウ,E.は『人間関係の看護論』の中で、「患者ー看護師関係を治療的な人間関係」としました。

なので、「4」は「〇」となります。

答えは、「4」です。

看護師国家試験問題(第95回 午前40問)

D. E. オレムの看護の概念はどれか。

1.セルフケア獲得のための支援

2.患者との対人相互作用の発展

3.刺激の操作による適応の促進

4.ケアリングによる調和の促進

D. E. オレムの看護の概念は何だったか覚えていますか?

オレムと言えば‥セルフケア理論でしたね。

なので‥「1.セルフケア獲得のための支援」が正しそうですね。

他の選択肢も確認していきましょう!

「2.患者との対人相互作用の発展」

患者‐看護師間の人間関係のことをいっていますね。

その中でも相互作用ということに着目したのは‥「プロセスレコード」を重要視したオーランドです。

「3.刺激の操作による適応の促進」

患者が適応できるように援助することが看護である(適応モデル)と考えたのは、ロイでしたね。

「4.ケアリングによる調和の促進」

ケアリングについては、複数の理論家が述べていますが、調和の促進ということを述べているのは、ベナーではなく、ワトソンです。

ワトソンは、魂( soul) といったより高次の次元や超越の観念を看護理論に取り入れました。

本問においても、ワトソンのことを知らなくても解ける問題となっていますが‥。

ベナーやワトソンが「ケアリング」についての看護理論を展開していることは覚えておくと良いですが、それ以上についてはかなり複雑な概念なので‥看護師国家試験のレベルを超えていると思われます。

ねこ太オリジナル確認問題

最後に、わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!

看護理論と理論家の組合せで正しいのはどれか。

1.アーネスティン・ウィーデンバック ー 14の基本的欲求

2.ヒルデガード・E・ペプロウ ー 患者中心の看護

3.ジョイス・トラベルビー ー 人間対人間の関係確立に至る4つの位相

4.アイダ・ジーン・オーランド ー 目的志向的な援助技術

順番にみていきましょう!

「1.アーネスティン・ウィーデンバック ー 14の基本的欲求」

ウィーデンバックは、「目的志向的な援助技術(看護)」について述べています。

また 「14の基本的欲求」について述べたのはヘンダーソンでしたね。

「1」は「×」です。

「2.ヒルデガード・E・ペプロウ ー 患者中心の看護」

ぺプロウは看護師と患者の関係について「治療的な人間関係」であると述べています。

「患者中心の看護」という著書の中で、看護師の専門的機能を高める必要性を述べたのは、アブデラでです。

「2」は「×」です。

「3.ジョイス・トラベルビー ー 人間対人間の関係確立に至る4つの位相」

トラベルビーは「人間対人間の関係確立に至る4つの位相」として「最初の出会い⇒同一性の出現⇒共感⇒同感」の各位相を経て「ラポール」へ至ると考えました。

なので、「3」は「〇」です。

最後の選択肢も確認していきましょう。

「4.アイダ・ジーン・オーランド ー 目的志向的な援助技術」

オーランドも、ペプロウやトラベルビーと同様に人間関係についての看護理論を展開しました。

看護師と患者との相互関係に着目し、プロセスレコードを重要視した理論家でしたね。

また、「目的志向的な援助技術」は先程でてきた‥ウィーデンバックです。

「4」は「×」となります。

答えは、「3」です。¥

さいごに‥まとめ♪

今まで勉強してきた看護理論家と「著書」「看護理論」「キーワード」を下記にまとめましたので、確認しておきましょう!

※看護理論家以外にも看護と密接に関係する医学や心理学の偉人についても、今後追加・更新していきたいと思います♪

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験勉強シリーズはこちら ↑ ↑

コメント