こんにちは!ねこ太🐈です。

眼球の解剖生理って、意外と複雑で難しかったりしますよね~。

今回の『毎日コツコツ勉強』のテーマは「虹彩(こうさい)」「毛様体(もうようたい)」です♪

この「虹彩」「毛様体」が‥

「どんな構造なのか?」

「どんな働き(機能)をしているのか?」

「2つがどんな関係なのか?」

一緒に楽しく学びを深めていきたいと思いますヾ(≧∇≦*)/

眼球の解剖生理に関する問題を解いてみよう!

まず、わたしが作成しました2つのオリジナル問題を解いてみてください!

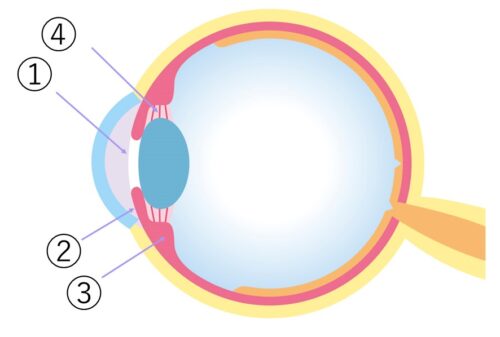

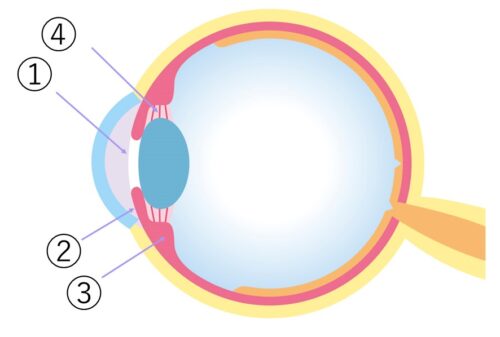

問題1.右の図で、虹彩はどこの部位か?

1. ①

2. ②

3. ③

4. ④

問題2.毛様体が収縮することで、どのような働きがあるか?

1.縮瞳

2.散瞳

3.近くを見る

4.遠くを見る

この2問を解く過程を通して、広く‥深く学んでいく『広げ学習』をしていきましょう!

「虹彩」と「毛様体」の構造と機能

まずは、順番に見ていきましょう!

「虹彩」の構造と機能

『虹彩』とは眼球のどの部分なのか分かったでしょうか?

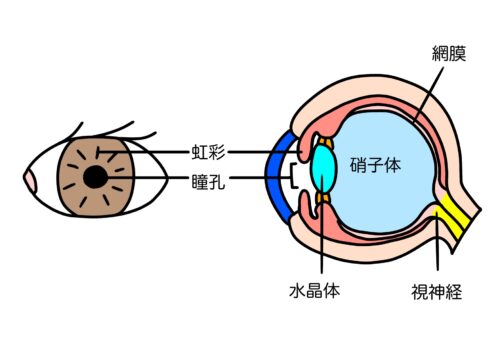

『虹彩』とは、わたしたちの眼の色のついた部分を言います。

また虹彩の中心には黒目の部分があり、それを『瞳孔』と言います。

虹彩は色素細胞(メラニン細胞)が作り出すメラニンによって光が通過できないようになっています。

なので瞳孔部分しか光を通さない‥。

つまり瞳孔は眼に入る光の量を調節する機能があるということです!

また虹彩はメラニンの量によって虹彩の色が変化します。

ちなみに‥国試には余り関係ないですが、

ブラウン⇒イエロー⇒ブルーになっていくにしたがって、メラニンの量は減っていきます。

この光を通す穴である『瞳孔』がカメラでいう絞りの役割をします。

『絞り(しぼり)』とは

ピントの合う範囲を決めるもの・設定

ときどき眼が悪くて見えない人が、目を細めている姿をみたことはありませんか?

実は、この目を細めるという行為が、瞳孔を収縮させることと同じ役割をしていて、ピントを合わせていた訳です。

なので『虹彩』の機能は以下の2点です。

眼に入る光の量を調節する。

瞳孔を調節してピントを合わせる。

では、どのような構造によって、この機能は働いているのか見ていきましょう!

散瞳と縮瞳

真っ暗な所から急に明るい所へ行くと‥すごく眩しく感じたりしますよね。

このとき瞳孔は眼に入る光の量を減らそうとして、『散大』していた瞳孔が『縮小』する訳です。

またその逆の状況でも同じことが言えます。

(明るい所から暗い所へ)瞳孔は縮小⇒散大‥‥この瞳孔の動きを『散瞳』と言います。

(暗い所から明るい所へ)瞳孔は散大⇒縮小‥‥この瞳孔の動きを『縮瞳』と言います。

この瞳孔の縮小・散大はどのようにして起こるのかというと、『虹彩』によって行われます。

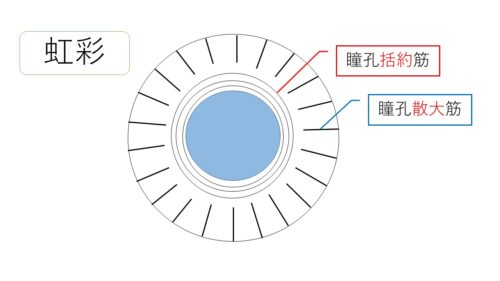

この『虹彩』には2つの筋肉があります。

ひとつは『瞳孔括約筋』、もう一つは『瞳孔散大筋』です。

『虹彩』をよく見てみると、放射線状に線が走っているのが見えます。

これは瞳孔散大筋の走行を表しています。

それに対して、その奥深くにあって直接見えない輪状の筋肉もあります。

それが瞳孔括約筋です。

イメージでちょっと図を描いてみました~!

分かりやすくするために、筋肉を分けて描いてしますが‥実際は『瞳孔散大筋』の下に『瞳孔括約筋』があります。

『括約筋』の「括」という字は「括る(くくる)」という字で、『わっかで絞めるイメージ』です。

他にも、肛門括約筋とか、ファーター乳頭にあるオッディ括約筋なんかも輪状の筋肉でしたよね!

筋肉は収縮すると短くなるため、括約筋の場合は「きゅ~~っと絞られる」感じですね!

なので‥縮瞳です!

それに対して、散瞳筋は収縮すると瞳孔が広がる方向に動きますので、散瞳です!

実は‥縮瞳と散瞳に関しては、色分けをしてきましたが、お気づきでしたでしょうか?

青色は実は副交感神経(動眼神経内)の働きを指しています。

それに対して赤色は交感神経(第1胸髄神経、Th1)の働きを指しています。

わたしは、交感神経は生きるか死ぬかの緊急事態なので、しっかり目を見開いて見ていないと危険な状態なので、『瞳孔を広げる=散瞳!』というように覚えています。

また他方で、副交感神経はリラックスした状態です。夜寝る時は暗くして寝るため瞳孔も閉じていた方が刺激が少なくてよいので、『瞳孔を狭める=縮瞳!』といった感じで、ダブルで覚えています♪

では、問題1に戻って解いてみましょう!

問題1.右の図で、虹彩はどこの部位か?

1. ①

2. ②

3. ③

4. ④

虹彩がどこか分かるだけでなく、他の選択肢まで含めて、しっかり答えられるようにしていきましょう!

①は位置が微妙です(ゴメンなさい‥)が、瞳孔もしくは前房と答えられればOKです。

②は虹彩。

③は毛様体。

④チン小体(毛様体小体)

…となります。なので、問題1の解答は②ですね。

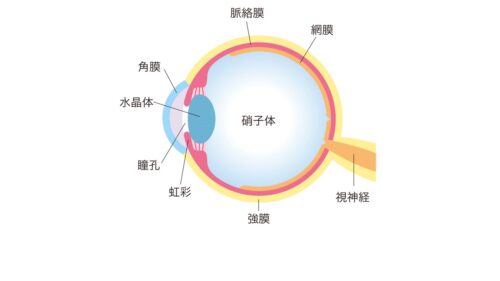

ちなみに‥他の部位も含めて、解剖図を出しておきますので、忘れている部分は一緒に覚えてしまいましょう!

1問を解くことを通して3~4の内容を復習していますね!

毛様体の構造と機能

(※ここからは、再び色分けに他意はありません。)

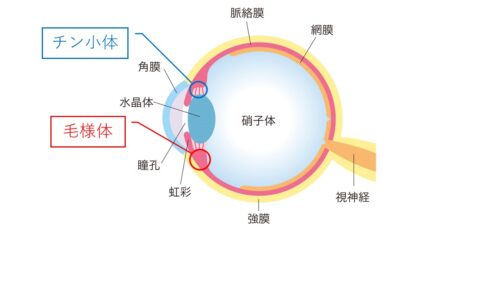

まず、毛様体とはどこなのでしょうか?

毛様体は以下の部分になります!

この毛様体‥よく見てみると、実は虹彩とつながっていますよね。

実は、赤線で括った部分には、虹彩の瞳孔括約筋と同様のタイプの輪状筋です。

つまり、毛様体には輪状筋があります。(※ほかに縦走筋・斜走筋もあります)

ちなみに‥この毛様体筋は自分の意志では動かせない筋肉ですので平滑筋です。

そして、この毛様体と水晶体の間に『糸のようなもの』が走ってつながっているのが分かります。

この『糸のようなもの』が『チン小体(毛様体小体)』と言われるものです。

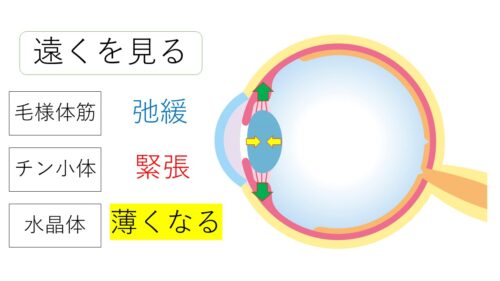

本来、水晶体は厚みのあるレンズですが、遠くを見る場合にはレンズを薄くする必要があります。

その際に、どういったことが起こるのかというと‥

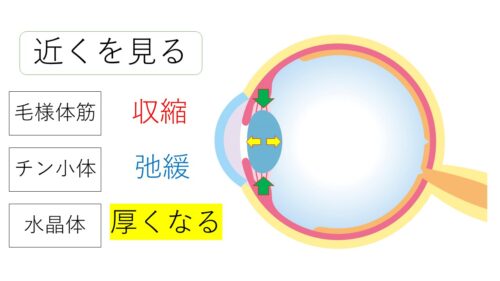

(遠くを見る場合)

毛様体筋が弛緩⇒チン小体が引っ張られて緊張⇒レンズが引っ張られて薄くなる

逆に近くを見る場合は‥

(近くを見る場合)

毛様体筋が収縮⇒チン小体がゆるんで弛緩⇒レンズが引っ張られて厚くなる

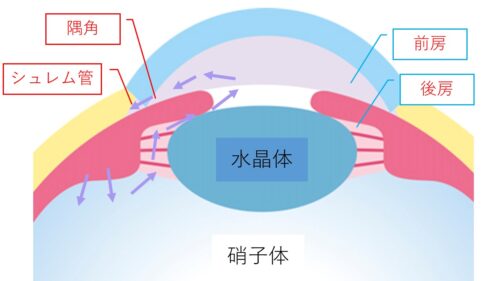

そして、毛様体には、水晶体(レンズ)の厚さを変える以外にもう一つ大切な役割があります!

それは房水を作り出すことです。

房水は毛様体で産生されて、角膜・水晶体・硝子体など眼球内の血管の行き届かない組織に栄養を与え、最後は‥隅角にあるシュレム管で吸収されて静脈に戻っていきます。

また房水は眼球内の圧力(眼圧)を調整する働きもあります。

ちなみに‥眼圧が上がる主な原因はこの隅角が何らかの原因で狭くなって房水が吸収されない‥「閉塞隅角緑内障」です。

眼圧の正常値:10~20mmHg以下

ただ個人差があるので、眼圧の正常範囲内でも、人によっては緑内障(視神経が障害される)を発症することがあります。

以上のことから、再び問題2を見てみましょう!

問題2.毛様体が収縮することで、どのような働きがあるか?

1.縮瞳

2.散瞳

3.近くを見る

4.遠くを見る

選択肢1・2は、虹彩の瞳孔括約筋や瞳孔散大筋の働きによるものですので、違いますね。

毛様体筋が収縮する訳ですから、元の厚い水晶体に戻る訳ですので、「近くを見る」ことができる訳です。

なので、「3」が正解となります。

さいごに

「虹彩と・毛様体の構造と機能」は、いかがでしたでしょうか?

範囲としては狭いですが、確実に知識は増えていますよ~♪

毎日のコツコツ勉強‥ぜひ続けていきましょうね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

まずは、看護師国家試験合格ですが‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくことを意識して、これからも一緒にがんばっていきましょう!

〈その他のオススメ記事〉

⇧ 目からウロコのレッスン動画(3本)を無料プレゼント中 ⇧

↑ ↑ ねこ太の看護師国家試験

コメント