こんにちは!ねこ太🐈です。

『薬剤』はあらゆる疾患の治療で出てくるので、看護師国家試験で『薬理』の領域は超頻出分野ですよね。

でも、授業で学んでいて難しく感じたことはなかったですか?

わたしは正直とても難しく感じました‥ ( ̄∇ ̄|||)

先生が詳しく説明してくれるのは有難かったのですが、専門的すぎてよく分かりませんでした。

また一つ一つの『薬剤』の名前もそうですが、薬理作用とか、副作用って言われても、何が大切でどこまで覚えればいいのか分からないんですよね。

なので‥今回は『薬剤』に関する看護師国家試験問題を解くために必要な知識について、理解を深めながら覚えるべきポイントをまとめていきたいと思いますヾ(≧∇≦*)/

ということで、今回は看護師国家試験に頻出する『薬剤』の「作用」「副作用」「禁忌」についてバッチリ押えて克服していきたいと思います!

それでは‥ねこ太と一緒に看護師国家試験に向けて確かな実力をつけるための学習を一緒にしていきましょうヽ(*^^*)ノ

薬剤に関する看護師国家試験問題を解いてみよう!

まず以下の4問を解いてみてください♪

看護師国家試験問題(第107回 午後21問)

ジギタリスの副作用(有害事象)はどれか。

1. 難 聴

2. 悪 心

3. 易感染

4. 低血糖

看護師国家試験問題(第105回 午前17問)

ステロイド薬の副作用(有害事象)はどれか。

1. 便 秘

2. 口内炎

3. 低血圧

4. 骨粗鬆症

看護師国家試験問題(第107回 午後40問)

麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

1. 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

2. 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

3. アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

4. 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

看護師国家試験問題(第107回 午後16問)

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

1. 痛 風

2. 膀胱炎

3. 消化性潰瘍

4. 関節リウマチ

それでは‥ねこ太🐈と一緒に楽しく『広げ学習』をしながら、『知識』と『思考力』をサクッと身に付けていきましょうヽ(*^^*)ノ

『広げ学習』とは1問を解くことを通して、広~く深~く学習をして、3~4問解けるだけの知識を身につけていく学習のことです。(by ねこ太)

頻出薬剤の作用・副作用・禁忌をバッチリ克服!

はじめに‥薬剤の名称には『一般名』と『商品名』があるのはご存じですか?

なんか聞いたことがあるけど、余り気にしていなかったかも‥。

【薬剤の名称】

一般名⇒薬剤に含まれる主成分の名称

商品名⇒各製薬会社が作成した薬剤(一般名)に対して付けた名称

一般名は世の中に1つしか存在しませんが、同じ一般名をもつ薬(商品名)は複数あることになります。

たまに一般名をそのまま商品名にしているものもあったりしますよ!

じゃあ、もうすぐ病棟で看護師として働くから、少しずつ商品名も覚えておくとおトクですね♪

では、1つ1つの頻出薬剤について押えていきましょう!

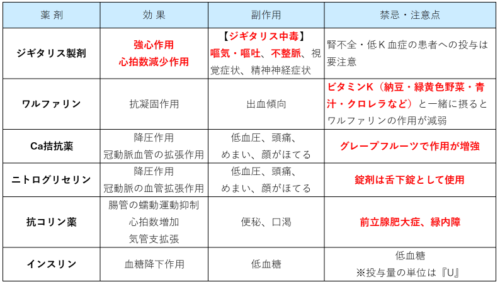

ジギタリス製剤(一般名:ジゴキシン)

ジゴキシン

【効果】強心作用、心拍数減少作用

【副作用】嘔気・嘔吐、不整脈(徐脈・心室性期外収縮)、視覚症状(チカチカする)、精神神経症状(頭痛・めまい・失見当識)※ジギタリス中毒といわれる。

【禁忌(注意点)】※腎不全・低K血症の患者への投与は要注意

『ジギタリス製剤』とまとめて言われますが、一般名は『ジゴキシン』です。

商品名は「ジゴキシン」や「ジゴシン」があります。

『ジギタリス製剤』は心不全に対する『強心薬』として有名です

『強心薬』とは、心臓の筋肉に作用して、収縮力を強くする働きがある薬剤のことをいいます。

ここ最近は心不全の治療としてβ遮断薬の有効性が言われるようになり、使われる頻度は以前と比べてかなり減っています。

しかし、『ジギタリス製剤』にはもう1つ重要な働きがあります。

それが‥心房細動などに対して『心拍数を減少させる作用』です。

『ジギタリス製剤』には迷走神経(副交感神経)を興奮させる働きがあります。

それによって心拍数が減少します。

また『ジギタリス製剤』の副作用として、『ジギタリス中毒』があります。

『ジギタリス中毒』として覚えておきたいのが、『悪心(嘔気)』と『不整脈(徐脈・心室性期外収縮)』です。

そっか‥『ジギタリス製剤』には迷走神経(副交感神経)を興奮させるから、消化管の蠕動運動も亢進しすぎて嘔気にもなるし、心拍数も減少させすぎると徐脈にもなるのか‥。

その通りですね。

また『ジギタリス製剤』が脳の嘔吐中枢を刺激することも、悪心(ほかに‥嘔吐・食欲不振)につながっています。

『ジギタリス製剤』は腎臓で排泄されるタイプの薬剤です。

そのため、腎不全の患者さんに投与された場合、排泄されずに身体に残ってしまいますよね。

なので、中毒症状を起こしやすい訳です。

また、『低K(カリウム)血症』の場合にも中毒症状が起きやすいことが分かっています。

心不全の患者さんにはよく利尿薬が使われますが、利尿薬にはNa(ナトリウム)を再吸収する一方で、K(カリウム)を排泄するタイプの利尿剤があります。

そういった利尿剤を使用している患者さんに『ジギタリス製剤』を投与する場合は、事前に検査データなどを確認して投与しなければいけません。

利尿剤を使っている人に絶対に『ジギタリス製剤』を投与してはいけない訳じゃないけど‥要注意ってことね!

ワルファリン

ワルファリン

【効果】抗凝固作用

【副作用】出血傾向

【禁忌(注意点)】ビタミンK(納豆・緑黄色野菜・青汁・クロレラなど)と一緒に摂るとワルファリンの作用が減弱

一般名は『ワルファリンカリウム』といいます。

また商品名も同様に『ワルファリンカリウム』があります。

通常は「カリウム」を省略して「ワルファリン」と呼ぶことが多いです。

『ワルファリン』の作用は『抗凝固作用』で『抗凝固薬』と言われます。

また副作用は『出血傾向』です。

『抗凝固作用』の効果が強く出すぎると‥血液が固まらなくて出血しやすくなるってことですね!

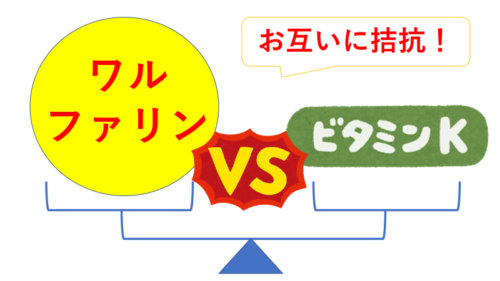

「ビタミンK」は凝固因子の1つです。

『ワルファリン』はその「ビタミンK」の働きを抑えることで『抗凝固作用』を発揮します。

逆に「ビタミンK」も『ワルファリン』の働きを抑えます。

つまりお互いに拮抗し合っている訳です。

だから『ワルファリン』を服用している場合、「ビタミンK」を摂ってしまうと‥効果が減弱してしまのね‥。

『ワルファリン』の効果を見るために、『PT-INR』という指標を用います。

正常値は約1前後(0.85~1.15)ですが‥『ワルファリン』を内服している人は通常2~3の間でコントロールします。

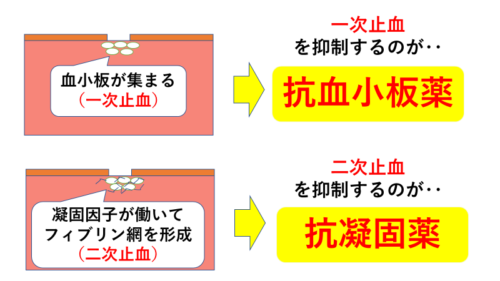

また『ワルファリン』は抗凝固剤ですが、似たような作用に『抗血小板薬』があります。

図のように、一次止血と二次止血の作用機序は別々です。

なので‥『抗血小板薬』の場合はビタミンKと一緒に摂取しても問題はありません。

なるほど‥一次止血では凝固因子は関係してないわね。

抗血小板薬には有名なものに‥「アスピリン」や「プラビックス」というのがあります。

抗凝固薬と抗血小板薬‥この2つを合わせて『抗血栓薬』といいます。

ヘパリン置換

抗血栓薬を内服している患者さんが、ときに薬がヘパリン(点滴)に変わることがあります。

これを『ヘパリン置換』といいます。

そういえば‥急性期実習で受け持った患者さんが手術前にヘパリン置換されてたかも‥

『ワルファリン』や『アスピリン』などの内服薬は長時間作用型です。

『ワルファリン』は効果が出るのも‥効果がなくなるのも2~3日かかります。

手術中に抗血栓薬の効果が出ていると‥出血が止まらず大変なことになります。

なので、一時の間‥効果を切りたい訳です。

そのために、効果の発現も早く、キレも早い『ヘパリン』が用いられます。

ヘパリンの半減期は約1時間です。

手術などする場合には、4~5時間前にヘパリンを止め、手術後24時間で再開することが多いです。

そうだったんですね。

今度はそういった知識をもって患者さんの状態も観察していこうと思います。

Ca(カルシウム)拮抗薬

Ca(カルシウム)拮抗薬

【効果】降圧作用、冠動脈血管の拡張作用

【副作用】低血圧、頭痛、めまい、顔がほてる

【禁忌(注意点)】グレープフルーツで作用が増強

『Ca(カルシウム)拮抗薬』は、血管の筋肉に対するカルシウムの働きを抑えることで、血管を拡張させて血圧を下げる薬剤です。

心臓の冠動脈も拡張させる効果があり、狭心症の発作を予防します。

血圧を下げる働きがあるため、副作用は「低血圧」です。

脳血管が拡張することで「頭痛」や「めまい」、顔面の血管が拡張することで顔がほてったりもします。

代表的な『Ca(カルシウム)拮抗薬』はアムロジンやノルバスク(商品名)です。

アムロジンやノルバスクの一般名は‥共に「アムロジピン」です。

また看護師国家試験では、禁忌である「グレープフルーツ」のことがよく出題されます。

『Ca(カルシウム)拮抗薬』は、体内で肝臓に存在する「ある酵素」によって徐々に分解されて、薬理活性を失っていきます。

グレープフルーツに含まれる成分が、この肝臓に存在する酵素の働きを弱めてしまうことで、『Ca(カルシウム)拮抗薬』の血中濃度が高くなりすぎてしまい、効果が過度に増強されてしまう訳です。

つまり、低血圧とか副作用を起こしやすいってことだね!

ちなみに‥オレンジとか他のフルーツは基本大丈夫ですよ!

ニトログリセリン

『Ca(カルシウム)拮抗薬』を学んだので、似た作用をもつ『ニトログリセリン』を学んでいきましょう!

ニトログリセリン

【効果】降圧作用、冠動脈の血管拡張作用

【副作用】低血圧、頭痛、めまい、顔がほてる

【禁忌(注意点)】※禁忌とは違いますが、錠剤は舌下錠として使用。

一般名は『ニトログリセリン』で、商品名は舌下錠は「アダラート」、テープタイプは「ニトロダームテープ」が有名です。

『Ca(カルシウム)拮抗薬』と作用も副作用も同じですね‥。

もちろん薬自体は違うので、厳密には効果なども差はありますが、効果としては「血管拡張」ですので、ほとんど同じと考えて良さそうですね。

舌下錠は舌の下に置いて溶かして口腔粘膜から吸収させる薬です。

すぐに吸収されるため、即効性(約2分以内)があります。

肝臓を通らないので、代謝(初回通過効果)を受けず、心臓の冠動脈に作用することができるため、効果も得られやすいと言えます。

このような効果があることから、狭心症の発作に対して用いられます。

抗コリン薬

抗コリン薬

【効果】腸管の蠕動運動抑制、心拍数増加(⇒抗コリン作用)、気管支拡張、散瞳

【副作用】便秘、口渇

【禁忌(注意点)】前立腺肥大症、緑内障

代表的な抗コリン薬として1つは『アトロピン』です。

一般名は『アトロピン硫酸塩水和物』で、通常は「硫酸塩水和物」を省略して「アトロピン」とよく言われます。

もう1つは『ブスコパン』です。

一般名は『ブチルスコポラミン臭化物』で、商品名は、「ブスコパン」が有名です。

『コリン』ってよく聞くけど‥何のことだろう?

『コリン』というのは「ゆうこりん」のことです♪

・・・ねこ太せ・ん・ぱ・い!!

‥ご…ごめんなさい。『あ・・アセチルコリン』のことを指します‥。

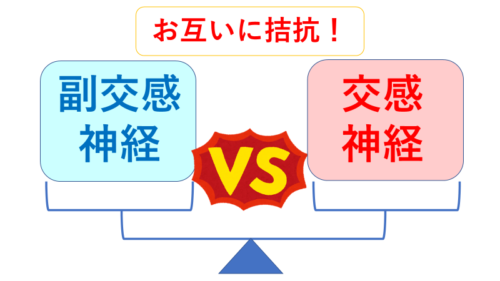

アセチルコリンは副交感神経の節後線維の最終伝達物質です。

アセチルコリンに「抗う(あらがう)」作用ということで、『抗コリン薬』と言われます。

つまり、副交感神経の作用を抑制します。

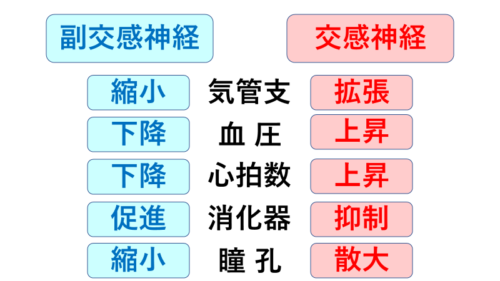

ちょっとここで、簡単に自律神経のことを復習していきましょう!

交感神経と副交感神経はお互いにバランスをとっています。

【交感神経と副交感神経】

興奮しているとき⇒交感神経が優位

リラックスしているとき⇒副交感神経が優位

そして、各臓器に影響を与えています。

特に大切な臓器と作用は以下のようになっています。

覚え方は難しくありませんので、ザックリと状況をイメージしながら覚えていきましょう!

【交感神経と副交感神経の働きと覚え方】

交感神経が興奮している時‥例えば、野生のライオンが目の前にいる時‥ドキドキしますよね!

緊急事態なので、いつでも逃げたり、闘えるように身体を準備します。

気管支は拡張して呼吸を活発に!

心臓をバクバクさせます!

消化器は‥今はゆっくりしておいて!

瞳孔はライオンの動きを見逃さないように見開きます!

副交感神経はリラックスしているので、この逆ですね。

話を戻しますが、『抗コリン薬』は「副交感神経の作用を抑制」とありましたね。

「副交感神経の作用を抑制」とは‥天秤でいうと「交感神経の作用を促進」する方向に傾くということです。

なので、各臓器に対して‥『交感神経促進作用』が働きます。

そして、こちらが狙った反応が『作用(効果)』、こちらが狙っていない作用が『副作用』です。

「(蠕動亢進による)腹痛』や「胃カメラ検査」などで、硫酸アトロピンやブスコパンが使われますが‥それは腸管の蠕動運動を抑制させる目的で使われたりする訳です。

その他‥喘息や眼底検査などでもよく使われます。

逆に禁忌としては、有名なものとして『前立腺肥大症』『緑内障』があるので憶えておきましょう!

実は膀胱に対しては副交感神経は、排尿を促す方向に働きます。

逆に交感神経は排尿を抑制します。

そうか~『抗コリン薬』は交感神経を促進させるでしょ。

そうすると‥排尿を抑制させてしまって前立腺肥大症の人はますます尿が出しにくくなってしまうのね!

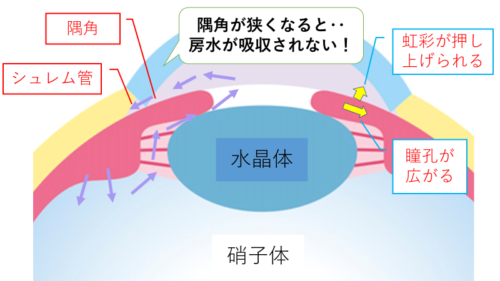

緑内障については、抗コリン薬によって瞳孔括約筋が弛緩して瞳孔が開きます。

その際に虹彩が前に押し上げられて隅角を狭くしてしまう(瞳孔ブロック)ことが原因です。

なるほど~。

あとは覚えるだけですね♪

インスリン

インスリン

【効果】血糖降下作用

【副作用】低血糖

【禁忌(注意点)】低血糖、※投与量の単位は『U(unit)』

『インスリン』もいくつかの種類がありますので、一般名・商品名も複数あります。

代表的なものを以下に紹介します。

【インスリンの一般名(商品名)】

生合成ヒトイソフェンインスリン(ノボリン)

ヒトイソフェンインスリン(ヒューマリン)

中間型インスロンリスプロ(ヒューマログ)

『インスリン』についての細かな説明は、ここでは行いませんが‥いくつかポイントを押えていきましょう!

『インスリン』は体内で唯一の血糖を下げる作用をもつホルモンで、膵臓のランゲルハンス島β細胞から分泌されます。

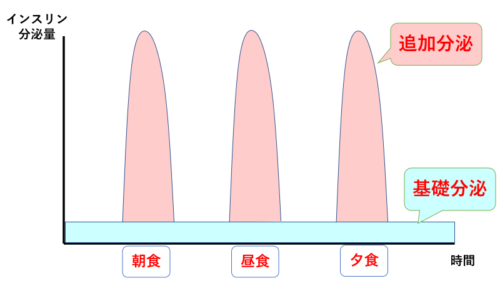

体内における生理的な分泌は、常に少量ずつ分泌される『基礎分泌』と、食事をとった際に分泌される『追加分泌』があります。

薬剤である『インスリン』は皮下注射やが分泌できなかったり、作用が弱い‥糖尿病や高血糖状態にある人に用いられますが‥。

この生理的な分泌に近い形になるように薬剤を投与していきます。

【生理的分泌とインスリン製剤】

基礎分泌⇒中間型インスリン、持続溶解型インスリン

追加分泌⇒速効型インスリン、超速効型インスリン

投与量が多ければ‥当然「低血糖」を起こしてしまいます。

あっ、追加分泌のためのインスリン投与は低血糖のリスクが高いんじゃ‥。

すごいですね!

その通りです。基礎分泌よりも低血糖のリスクは圧倒的に高いので注意が必要です。

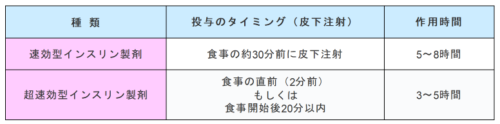

なので、インスリンを打つタイミングが大事です!

【インスリンを打つタイミング】

投与のタイミングは基本的に医師からの指示が出ますので、それに従います。

また超重要ポイントは、インスリンの投与量を間違えないことです!

医師から出される指示は以下のようになります。

【インスリンの投与指示(例)】

朝食30分前 ヒューマリンR 4U 皮下注射

ここで大切なのは‥単位です。

インスリンの単位は『U』です。

『U』は英単語の「unit」つまり「単位」です。

『単位』という名前の単位です。

例えば「1U」っていったら‥どのくらいの量なんだろう?

100Uが1mlになりますので、「1/100ml」ということになります。

投与する際には、専用のシリンジ(1ml)がありますので、それを使ってメモリを合わせます。

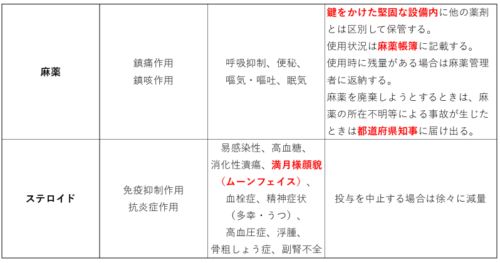

麻薬

麻薬

【効果】鎮痛作用、鎮咳作用

【副作用】呼吸抑制、便秘、嘔気・嘔吐、眠気

【禁忌(注意点)】

鍵をかけた堅固な設備内に他の薬剤とは区別して保管する。

使用状況は麻薬帳簿に記載する。

使用時に残量がある場合は麻薬管理者に返納する。

麻薬を廃棄しようとするときは、麻薬の所在不明等による事故が生じたときは都道府県知事に届け出る。

麻薬を使う目的は、主に「鎮痛作用」です。

かなり強い鎮痛効果が得られるため、末期がんなどの終末期医療でよく使われます。

また「鎮咳作用」もあり、「コデイン」という薬がよく使われます。

麻薬の副作用として、「呼吸抑制」があります。

適正量で使っていれば‥余り起こりません。

しかし‥痛みが強くて投与量が増えていたり、肝機能障害があって代謝能力が低下している場合は要注意です!

麻薬の多くは肝代謝です。

肝臓の機能について「ちょっと復習したいな~」という方は以下の記事をご覧ください♪

⇒「【ねこ太の看護師国家試験勉強】肝臓の解剖生理をバッチリ克服!」

また「便秘」を合併する人は多く、定期使用者の約80%の人にみられると言われています。

なので「下剤」を併用していることが多いです。

ほかに「嘔気」も使い始めた際に見られることが多いですが、一般的には1~2週間で軽減してきます。

そういえば‥手術後の患者さんが硬膜外麻酔からフェンタニルを投与されていて、吐き気を訴えていました。

確かに硬膜外麻酔を中断したら、吐き気も良くなっていましたかも‥。

管理方法

麻薬については、管理方法でよく問われたりしますので、押えていきましょう!

【麻薬の管理】

麻薬は管理・使用については「麻薬及び向精神薬取締法」に定められている。

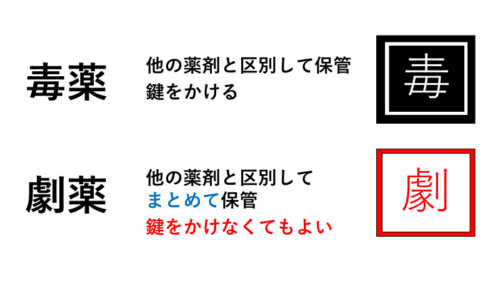

ちなみに‥毒薬や劇薬は「薬機法」で管理方法が定められていますよ!

薬機法とは「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品(以下、医薬品等)の品質・有効性・安全性の確保などによって、保健衛生の向上を図ることを目的とした法律」のことです。

麻薬施用者によって麻薬が処方され、患者さんに使用することができる。

麻薬施用者⇒医師や歯科医師、獣医師が都道府県知事に申請して免許を受ける。

麻薬は医師であれば、誰でも処方・使用できる訳ではありません。

ちなみに‥「麻薬施用者」が2名以上いる施設では「麻薬管理者」が必要で医師の他に薬剤師もなることができます。

「麻薬管理者」も都道府県知事に申請して免許を受ける必要があります。

鍵をかけた堅固な設備内に他の薬剤とは区別して保管する。

ADHDやナルコレプシーの治療に使われるアンフェタミン・メタンフェタミンなどの中枢神経刺激薬(いわゆる「覚せい剤」)は麻薬と一緒に保管します。

使用状況は麻薬帳簿に記載する。

帳簿も2年間は保存しておかなければいけません。

使用時に残量がある場合は麻薬管理者に返納する。

麻薬を使って、アンプル内に残薬がある場合は、そのまま破棄してはいけません。

麻薬管理者に返納し、麻薬管理者は他1名の人の立ち合いの元で破棄しなければいけないことになっています。

麻薬を廃棄しようとするときは、麻薬の所在不明等による事故が生じたときは都道府県知事に届け出る。

実際に廃棄するときは、、麻薬取締員もしくは保健所職員が立ち会うことになっています。

病院でもよく使われる代表的な麻薬について紹介します!

【麻薬】※一般名(商品名)の形で記載

モルヒネ硫酸塩(MSコンチン)

モルヒネ塩酸塩(モルヒネ塩酸塩・オプソ・アンペック)

オキシコドン塩酸塩水和物(オキシコドン・オキシコンチン・オキノーム)

フェンタニルクエン酸塩(フェンタニル・デュロテップパッチ)

コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン)

あれっ、「ペンタゾシン」とか‥「ブプレノルフィン」とかいう薬を以前受け持った患者さんが使っていたけど、あれもオピオイド受容体に作用する薬じゃなかったかな!?

よく覚えていますね!

オピオイド受容体に作用するものが全て麻薬として扱われるとは限りません。

ほかに似たものに「レペタン」などもありますが、どれも「劇薬」として扱われます。

毒薬・劇薬

ちょっと毒薬・劇薬の管理方法についても一緒にまとめて覚えちゃいましょう!

毒薬や劇薬は「薬機法」で管理方法が定められていましたね!

以前は「薬事法」でしたので、「旧薬事法」などと言われたりもしますが‥今は「薬機法」が正しいですね!

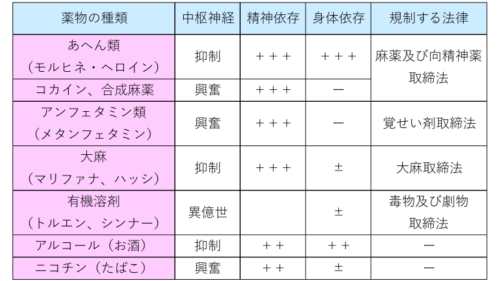

麻薬と類似物質の作用(精神依存・身体依存)

麻薬については、『精神依存』や『身体依存』を生じます。

麻薬以外にも‥覚せい剤や大麻、さらにはたばこやお酒などについても依存症になったりしますよね。

以下の表のようになっています。

ステロイド

ステロイド

【効果】免疫抑制作用、抗炎症作用

【副作用】易感染性、高血糖、消化性潰瘍、満月様顔貌(ムーンフェイス)、血栓症、精神症状(多幸・うつ)、高血圧症、浮腫、骨粗鬆祖、副腎不全

【禁忌(注意点)】※禁忌ではありませんが、投与を中止する場合は徐々に減量。

ステロイドとは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンの1つです。

【副腎皮質ホルモン】

球状層⇒アルドステロン(鉱質コルチコイド)

束状層⇒コルチゾール(糖質コルチコイド)

網状層⇒アンドロゲン(男性ホルモン)

薬剤の主な成分は‥主にコルチゾール(糖質コルチコイド)です。

「コルチゾール」はストレスホルモンとも言われ、ストレスから身体を守るために様々な働きをしています。

そのため‥ステロイドの作用・副作用は多岐に渡ります。

そっかぁ~、こちらが狙っている作用はいいけど、そうじゃないものは全て副作用だから‥副作用がこんなに多いのね‥。

でも‥こんなに覚えるのはちょっと大変かも‥。

ホントにそうですよね‥。

全部を丸暗記する必要はないです。また覚え方も工夫していきましょう♪

わたしの場合は「関連させて覚える」「大事なもの・そうでもないものに分けて強弱をつける」「実習等で受け持った患者さんを思い出す」などして覚えています。

医師がステロイドホルモンに期待している作用は主に2つです。

それは‥「免疫抑制作用」と「抗炎症作用」です。

これについても‥「免疫を抑える」ことで「炎症も抑える」と考えると、覚えることは1つです!

また「免疫を抑える」から副作用の「易感染性」にもつながりますね。

また臨床でよく見かける場面として‥ステロイドパルスをしている患者さんに対しては医師は定期的にBSチェックの指示が出されたりします。

なので‥そういったことからも血糖値を上げる働き(高血糖)があることが分かります。

コルチゾールは糖質コルチコイドとも言われ、血糖値を上昇させるホルモンの1つです。

また「ステロイド性糖尿病」という言葉もあるくらいです。

「ステロイド」は糖新生を起こして、血糖値を上げますが、それによる反応として今度はインスリンが分泌されます。

インスリンは脂肪細胞に作用して糖を取り込み、脂肪を合成します。

それによって「満月用顔貌(ムーンフェイス)」となります。

脂肪細胞は顔や腹部に多く存在しています!

なので‥四肢よりも体幹部や顔の脂肪が多くなります。

また肩の部分の脂肪の増加によって、水牛様肩(バッファローハンプ)とも言われたりします。

さらに、ステロイドホルモンは胃粘膜のプロスタグランジンの生成を抑えてしまいます。

プロスタグランジン(PGE2)は発痛物質ですが、胃粘膜においては粘液分泌作用があります。

そのため、胃潰瘍などを起こしてしまうことがあります。

その他に‥機序が複雑すぎたり、未だに不明なものもありますが‥。

コルチゾールには同じ副腎皮質から分泌される「アルドステロン(鉱質コルチコイド)」と同じ様な作用があり、Na(ナトリウム)を再吸収して身体に水分を留める働きもあります。

そういった事と関連させて「浮腫」「高血圧」と関連させて覚えてもいいですね。

「血栓症」「精神症状(多幸・うつ)」「骨粗鬆祖」もあるので、可能であれば覚えておきましょう!

精神症状では「多幸」と「うつ」って、正反対の症状がでるのも不思議ですね!

本当にそう思います。

まだ機序は明らかになっていませんが、幻覚・妄想・せん妄なども起こしたりします。

比較的「うつ」になることが多いので、ステロイドで「うつ」になることは有名です。

また「骨粗鬆祖」も「ステロイド性骨粗鬆祖」と言われたりして、比較的有名です。

最後に‥ステロイドを長期に渡って投与していると‥徐々に副腎が萎縮して分泌能力が低下してくることが分かっています。

そのため、急にステロイドを止めてしまうと「副腎不全」を起こします。

症状が改善してステロイドが不要になった場合でも、医師の指示に従って少しずつ減量していきます。

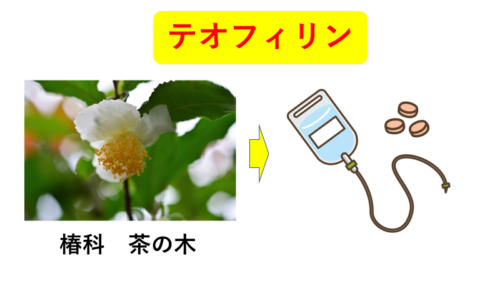

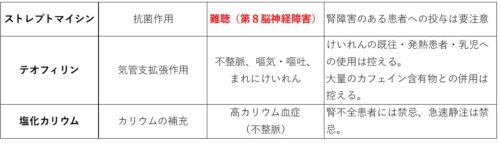

テオフィリン

テオフィリン

【効果】気管支拡張作用

【副作用】不整脈、嘔気・嘔吐、まれにけいれん

【禁忌(注意点)】けいれんの既往・発熱患者・乳児への使用は控える。大量のカフェイン含有物との併用は控える。

一般名は「テオフィリン」、商品名は「テオフィリン徐放錠」があります。

作用は「気管支拡張作用」で、主に「気管支喘息」の治療薬です。

【テオフィリンの適応】

「テオフィリン徐放錠」⇒長期間管理薬(コントローラー)

「テオフィリン点滴製剤(ネオフィリン)」⇒短時間作用型で発作性治療薬(リリーバー)

※ネオフィリンは体内においては「テオフィリン」として存在します。

徐放錠とは、徐放剤ともいい、お腹の中で薬の成分がゆっくりと溶け出して効果が長く続くように加工したものです。

なので‥噛んだりして内服してはいけませんね♪

テオフィリンは、椿科の茶の葉に含まれるプリン誘導体で、カフェインとよく似た構造をしていて強心作用や中枢神経刺激作用がある薬剤です。

なので‥不整脈だったり、中枢神経(嘔吐中枢)を刺激して「嘔気・嘔吐」「けいれん」を引き起こすと覚えておきましょう!

薬の説明書には書かれていませんが‥コーヒー、紅茶、緑茶などカフェイン含有物を大量に摂取した場合に、作用が増強し副作用が出やすくなると言われています。

通常量では問題はありませんので‥一応補足程度に覚えておきましょう。

塩化カリウム

塩化カリウム

【効果】カリウムの補充

【副作用】高カリウム血症(不整脈)

【禁忌(注意点)】腎不全患者には禁忌、急速静注は禁忌

一般名・商品名ともに「塩化カリウム」です。

「塩化カリウム」は体内のカリウム量を増やす目的で投与されます。

【血清Kの基準値】

3.5~5.0mmol/L ※5.0mmol/Lを高カリウム血症という。

低カリウム血症で、血清カリウムが3.0mmol/L以下になると、脱力感、手足のだるさ、筋力低下、麻痺、不整脈などの症状が現れます。

それに対して高カリウム血症では、筋力低下、不整脈がみられます。

どちらも症状は似ていますね。

カリウムは筋肉に大きく関わっている電解質なので、骨格筋や心筋への影響が大きいですね。

また機序は複雑なので‥カリウムが高くても低くても‥筋肉の収縮を障害するくらいの理解で十分です!

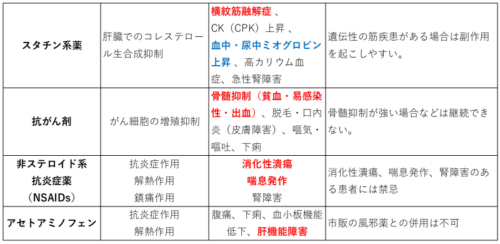

脂質異常症治療薬(スタチン系薬)

脂質異常症治療薬(スタチン系薬)

【効果】肝臓でのコレステロール生合成抑制

【副作用】横紋筋融解症 、 CK(CPK)上昇 、血中・尿中ミオグロビン上昇 、高カリウム血症、急性腎障害

【禁忌(注意点)】遺伝性の筋疾患がある場合は副作用を起こしやすい。

いくつか種類がありますが、最も有名な「メバロチン(商品名)」の一般名は「プラバスタチンナトリウム」です。

作用は肝臓でのコレステロールの合成を抑制するので、「高脂血症」が適応疾患です。

副作用として有名なのは「横紋筋融解症」で、看護師国家試験でもときどき出題されます。

横紋筋が融解するので‥筋細胞内にあるCK(クレアチンキナーゼ)やミオグロビン、さらにK(カリウム)が血中に流れ出します。

【CKとミオグロビン】

CK(CPK)⇒骨格筋・心筋・平滑筋や脳に多量に存在する酵素

ミオグロビン⇒骨格筋と心筋にある蛋白質

ミオグロビンは腎臓を障害してしまうため、急性腎不全を併発してしまいます。

なので‥横紋筋融解症によって、 残りの‥CK(CPK)上昇 、血中・尿中ミオグロビン上昇 、高K(カリウム)血症、急性腎障害が全て起こる訳です。

なるほど‥。

そういえば、クレアチンと似た言葉で、「クレアチニン(Cr)」ってあったと思うけど‥同じ物質なのかな?

名前もそっくりですね。

実は「クレアチニン(Cr)」はクレアチンの代謝最終産物です。

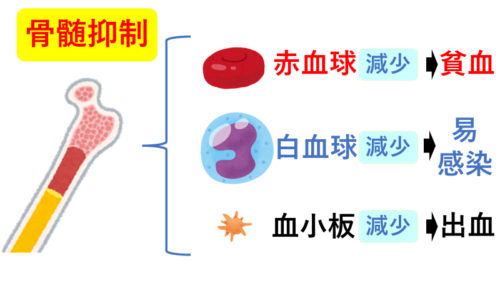

抗がん剤

抗がん剤

【効果】がん細胞の増殖抑制

【副作用】骨髄抑制(貧血・易感染性・出血)、脱毛・口内炎(皮膚障害)、嘔気・嘔吐、下痢

【禁忌(注意点)】骨髄抑制が強い場合などは継続できない

「がん」に対する薬物療法は、「化学療法」「内分泌療法(ホルモン療法)」「分子標的療法」など様々なものがあります。

その中で、「抗がん剤」といったときには、一般的に「化学療法」で用いられる「細胞障害性抗がん薬」のことを言います。

なので、効果としては、がん細胞を増殖を抑えることです。

がん細胞は無制限にどんどん増殖していく細胞ですが、同じように体内で増殖が活発な細胞についても増殖を抑制してしまいます。

そっか~骨髄は確かに常に血液を作り続けているから分裂も活発ですね♪

骨髄抑制ということは、「赤血球」「白血球」「血小板」がそれぞれ減少することを意味します。

それによる影響は…!?

貧血とか感染しやすかったり、血も止まりにくくなるんじゃないですか!

そうなんです。

なので‥骨髄抑制ということを覚えていれば‥貧血とか易感染性とか丸暗記しなくても、いつでも導き出せますね!

他に‥髪の毛(皮膚)だったり、絶えず消化液に晒されている消化管の粘膜の細胞も新陳代謝が活発です。

だから‥副作用に「脱毛(皮膚障害)」とか「口内炎」「嘔気・嘔吐」「下痢」なども起きたりするんですね。

そうです!

「脱毛(皮膚障害)」としては口内炎もよく見られる副作用です。

また「嘔気・嘔吐」については、抗がん剤が嘔吐中枢を刺激していることも関係していると言われています。

また「骨髄抑制」など‥抗がん剤の副作用が強く出ている場合は、医師の判断によって治療を見合わせる場合もあります。

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)とアセトアミノフェン

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)

【効果】抗炎症作用、解熱作用、鎮痛作用

【副作用】消化性潰瘍、喘息発作、腎障害

【禁忌(注意点)】消化性潰瘍、喘息発作、腎障害のある患者には禁忌

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)には、様々な薬剤があります。

有名なものとしては‥以下のようなものがあります。

【非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)の一般名(代表的な商品名)】

アスピリン(アスピリン)

ロキソプロフェンナトリウム水和物(ロキソニン)

ジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)

インドメタシン(インダシン)

NSAIDsって何だろう?

NSAIDsとは‥「Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs」の頭文字をとったもので、日本語に直したものが「非ステロイド系抗炎症薬」です。

NSAIDsは「エヌセイズ」と読みます。

臨床ではこの名称で使われることが多いですよ!

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)は炎症部位に作用して、起炎物質であるプロスタグランジン(PG)の合成を阻害します。

そのため、炎症自体が抑えられ、同時に「痛み」も抑制されます。

また中枢神経系においてもプロスタグランジン(PG)の合成を阻害して、「発熱」を抑えます。

有名な副作用としては‥「消化性潰瘍」と「喘息」があります。

ステロイドの所でも出てきましたが、プロスタグランジンは胃粘膜においては粘液分泌作用があります。

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)はステロイドと同様に‥プロスタグランジンの合成を抑制するため、「消化性潰瘍」を起こしやすくなります。

そういえば‥以前に歯医者さんでロキソニンを処方してもらったときに、胃が荒れやすいから胃薬も一緒に飲むように言われたかも‥。

また、「喘息」については、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)がプロスタグランジンの合成を抑制する過程で‥ロイコトリエンという物質が増えてしまい、それによって喘息が誘発されます。

機序も知っていて損はありませんが‥「アスピリン喘息」という言葉もあるくらい有名ですので、わたしは「アスピリン喘息」という言葉で覚えています♪

「腎障害」については、プロスタグランジンが腎臓の血管を拡張させる物質ですので、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)によって腎血管が収縮してしまい、血流を悪くすることで起こります。

禁忌についても、副作用の症状がすでにある人には用いない方が良いと考えられそうですね!

ちなみに‥似たような作用の薬剤に「アセトアミノフェン」というものがあります。

アセトアミノフェン

【効果】解熱作用、鎮痛作用

【副作用】腹痛、下痢、血小板機能低下、肝機能障害

【禁忌(注意点)】市販の風邪薬との併用は不可

一般名は「アセトアミノフェン」で、商品名としては「カロナール」が有名です。

アセトアミノフェンは、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)は、中枢神経系に作用して、「発熱」「痛み」を抑えます。

他方で、炎症部位には作用しないため、「抗炎症作用」はほとんどありません。

副作用としては、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)のような消化性潰瘍、喘息発作はありません。

なので‥このような症状があってNSAIDsを使えない人にも安心して使えます。

市販の風邪薬には「アセトアミノフェン」を含んでいる薬剤が多いため、併用は避けた方が安全です。

感染症に使用される薬剤

人に対して感染力をもつ細菌、真菌(カビ)、ウイルスなどに対して、使用される薬剤をバッチリ押えていきましょう!

抗菌薬

抗菌薬とは、細菌を破壊したり、増殖を抑える薬のことを言います。

なので‥抗菌薬は細菌以外の真菌やウイルスなどには効果がありません。

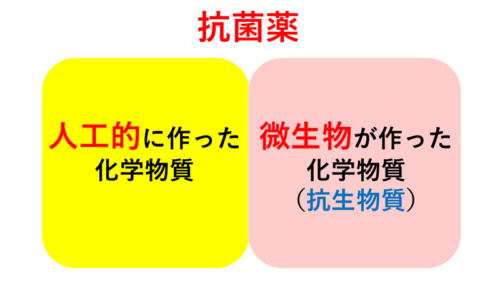

抗菌薬には、「微生物が作った化学物質」と「人工的に作った化学物質」の2種類があります。

このうち、前者の「微生物が作った化学物質」のことを『抗生物質(抗生剤)』と言います。

抗生物質が、世界で最初に発見されたのは1929年のことです。

A.フレミングによって青カビからペニシリンが分離されました!

抗菌薬の使用時は、薬剤耐性菌の発生や副作用が生じたりすることがあります。

そのため、医師の指示に従い、適正に抗菌薬を使用する必要があります。

具体的には以下のポイントが大切です。

【抗菌薬の適正使用】

・適切な抗菌薬を選択する。

・適切な使用量を守る。

・適切な期間投与する。

確かに‥以前風邪を引いたとき処方してもらった抗菌薬を、別の怪我で使ったりしたら‥いけないよね!

そうですね!

それに早く治そうと、過剰に服用してしまったりすると‥副作用が出てしまったりします。

また途中で止めてしまうことも、耐性菌を作ってしまうことにもつながりかねませんね!

では、いくつか有名な抗菌薬についてみてみましょう!

ストレプトマイシン

ストレプトマイシン

【効果】抗菌作用

【副作用】難聴(第8脳神経障害)

【禁忌(注意点)】腎障害のある患者への投与は要注意

一般名は「ストレプトマイシン硫酸塩」で、商品名は「硫酸ストレプトマイシン」です。

「ストレプトマイシン」はアミノグリコシド系抗菌薬と言われるもので、「結核」に用いられる有名な薬です。

それまで、結核は不治の病と言われていましたが、ストレプトマイシンによって死亡率は激減しました。

ただ‥他方で副作用の難聴(第8脳神経障害)が問題になりました。

特に看護師国家試験によく出題されるのも、副作用の「難聴(第8脳神経障害)」ですので覚えておきましょう!

実際には‥難聴だけでなく、耳鳴りや眩暈なども症状としてありますよ。

ちなみに‥第8脳神経とは聴神経(前庭神経と蝸牛神経)のことです。

腎臓から排泄されるため、腎不全など腎障害のある患者に投与すると、排泄されず血中濃度が高くなり、副作用が出現しやすくなるため、注意が必要です。

ちなみに‥結核に対しては、複数の抗結核薬の服用する治療(6~9か月)が行われます。

【結核の治療】

1.リファンピシン

2.イソニアジド(ヒドラジド)

3.ストレプトマイシン

4.エタンブトール

5.ピラジナミド

一般的には‥1+2+4+5(または4に替えて3)⇒2カ月、その後1+2⇒4カ月服薬する。

バンコマイシン

バンコマイシン

【効果】抗菌作用 ※MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)に対してよく用いられる

【副作用】腎障害、汎血球減少

【禁忌(注意点)】腎障害のある患者への投与は要注意

抗生剤によって感染症が治る病気となった一方で、抗生剤に対する耐性をもった細菌も現れるようになってきました。

特にMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は院内感染症の代表的な多剤耐性菌です。

それに対して用いられるのが、このバンコマイシンです。

近年では、このバンコマイシンにも耐性をもつブドウ球菌(VRSA)も現れてきています。

多剤耐性菌には他にもいくつかありますので、代表的なものは覚えておきましょう!

【多剤耐性菌】

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)

ESBL産生菌(基質特異性拡張型βラクタマーゼ酸性菌)

※ペニシリンなどがもつβラクタム環を分解する酵素を出す菌です。

MDRP(多剤耐性緑膿菌)

緑膿菌は「ピオシアニン」という緑色の色素を産生するため、医療者の中では「ピオ」と呼ばれることもある菌です。

耐性菌については、病院では薬剤感受性テストが行われ、効果のありそうな抗菌薬が用いられます。

抗真菌薬

抗真菌薬は真菌(カビ)に対して有効な薬剤で、有名なものとしては以下の3つを覚えておきましょう!

抗真菌薬

①ルリコナゾール(商品名:ルリコン)

②ケトコナゾール(商品名:ニゾラール)

③テルビナフィン塩酸塩(商品名:ラミシール)

【効能】白癬菌やカンジダ菌などの細胞膜の合成を阻害する。

【副作用】発疹・蕁麻疹・掻痒感

中と外から真菌を攻撃する訳ですね!

白癬菌は皮膚や爪の中などまで侵入しているため、外用剤が多いですが、内服薬と併用することもあります。

また塗布や内服も医師の指示に従って、長期間にわたって使用する必要があります。

例えば、ラミシールであれば‥外用剤は数週間~数か月、内服薬においては6か月~1年間ほど続ける必要があります。

抗ウイルス薬

抗ウイルス薬の代表は、「インターフェロン」「抗インフルエンザ薬」「抗ヘルペス薬」です。

インターフェロン

【効果】抗ウイルス作用、抗腫瘍作用

【副作用】血小板・白血球減少 、インフルエンザ様症状(発熱・全身倦怠感・頭痛・関節痛)、精神症状(うつ・自殺企図)、間質性肺炎

【禁忌(注意点)】うつ病の人には禁忌

インターフェロンは、B型肝炎やC型肝炎の治療によく用いられます。

また感染症ではありませんが、がんの治療にも用いられます

【抗インフルエンザ薬の代表的な薬剤】

タミフル(オセルタミビルリン酸塩)⇒48時間以内に内服開始。5日間服用する。

※A型・B型に効果あり

以前、子どもがタミフルを服用して転落などの事故がニュースで報道されました。

副作用は呼吸困難や血圧低下、出血傾向などの他に幻覚などもあり、小児科学会からも子どもへの使用は控えるように通達されています。

リレンザ(ザナミビル水和物)⇒1日2回、5日間の吸入。

※A型・B型に効果あり

イナビル(ラニナミビルオクタン酸水和物)⇒1回の吸入のみ。

※A型・B型に効果あり

【抗ヘルペス薬の代表的な薬剤】

アシクロビル⇒細胞内でヘルペスウイルスが増殖するのを抑制する

【抗HIV薬の代表的な薬剤】

ジドブジン⇒核酸系逆転写酵素阻害薬

エファビレンツ⇒非核酸系逆転写酵素阻害薬

インジナビル⇒プロテアーゼ阻害薬

ドルテグラビルナトリウム⇒インテグラーゼ阻害薬

マラビロク⇒侵入阻害薬

強いて言えば、ジドブジンくらいで、それ以外の薬品名は覚えなくても‥よいかと思います。

HIV感染症の治療は、3~4種類の抗HIV薬を組み合わせて内服する多剤併用療法が基本となります。

近年は2〜3種類の成分が1錠の中に含まれた合剤が開発され、1日1回1錠内服での治療も可能となりました。

抗HIV薬を途中で止めてしまったりすると‥ウイルスが薬剤耐性を獲得してしまいますので、継続して飲み続けることが重要です。

はじめにあった看護師国家試験問題を解いてみよう!

では、今まで学んできた知識を元に、はじめにあった看護師国家試験問題を見てみましょう♪

看護師国家試験問題(第107回 午後21問)

ジギタリスの副作用(有害事象)はどれか。

1. 難 聴

2. 悪 心

3. 易感染

4. 低血糖

ジギタリスの副作用ということで、ジギタリス中毒のことが問われています。

『ジギタリス製剤』には迷走神経(副交感神経)を興奮させる作用がありましたね。

それによって、消化管の蠕動運動を亢進させて嘔気、心拍数を減少させて徐脈になります。

なので‥「2.悪心」が正解になりそうですね。

でも、確実に正解を導くために、他の選択肢もみていきましょう!

「1.難聴」を副作用にもつ薬は、他にもあるかもしれませんが‥第8脳神経障害の「ストレプトマイシン」が有名でしたね。

「3.易感染」「4.低血糖」を副作用にもつ薬も、他にもあるかもしれませんが‥「インスリン」などに関連する薬でしたね。

いずれも‥「ジギタリス製剤」の副作用にはありませんので‥、答えは、「2」です。

看護師国家試験問題(第105回 午前17問)

ステロイド薬の副作用(有害事象)はどれか。

1. 便 秘

2. 口内炎

3. 低血圧

4. 骨粗鬆症

ステロイド薬の副作用は沢山ありましたね~。

順番にみていきましょう!

「1.便秘」はいろいろな薬剤の副作用としてよく出てきますが‥ステロイドの副作用にはありませんね。

「便秘」を引き起こす薬剤として有名なものは‥「麻薬」や「抗精神病薬」などの向精神薬です。

「2.口内炎」についてもステロイドの副作用にはありません。

そして「口内炎」を引き起こす薬剤として有名なものは‥脱毛・口内炎(皮膚障害)を起こす「抗がん剤」がありましたね。

「3.低血圧」

ステロイドは血圧に関しては、鉱質ステロイド作用も少しあるため、循環血液量を増やして血圧を上昇させる方向に働きます。

なので、「3」は「✖」です。

「4.骨粗鬆症」

機序は複雑ですが‥ステロイド性骨粗鬆症がありますので、これは「〇」です。

答えは、「4」です。

看護師国家試験問題(第107回 午後40問)

麻薬の取り扱いで正しいのはどれか。

1. 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。

2. 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。

3. アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。

4. 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。

では、1つ1つ見ていきましょう。

「1.看護師は麻薬施用者免許を取得できる。」

麻薬施用者になることができるのは‥医師(医師・歯科医師・獣医師)のみでした。

また「麻薬管理者」には、医師(医師・歯科医師・獣医師)以外に薬剤師もなることができましたね。

「1」は「×」です。

「2.麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。」

麻薬を廃棄するときは、事前に都道府県知事に届け出る必要がありましたね。

麻薬施用者、麻薬管理者の免許を受けるための申請も、麻薬の廃棄も‥全て都道府県知事でしたね。

「3.アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。」

これに関しては勉強していませんでしたが‥。

「麻薬注射剤を分割して2人以上の患者に施用することは、管理面、衛生面に問題がある場 合は避ける。」となっています。

絶対にダメという訳ではないようですが、選択肢の「分割して用いる」という表現とはやや違いますね。

一応「△(保留)」としておいて、他の選択肢もみてみましょう。

「4.麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。」

毒薬や劇薬については薬機法でしたが‥麻薬についてはこの法律に規定されましたね。

なので、「4」は「〇」です。

答えは、「4」です。

看護師国家試験問題(第107回 午後16問)

インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。

1. 痛 風

2. 膀胱炎

3. 消化性潰瘍

4. 関節リウマチ

インドメタシンとは、どんなタイプの薬剤だったでしょうか?

ステロイドだったかな‥!?

ちょっと覚えることが多かったので、忘れちゃいますよね‥。

インドメタシンはNSAIDsの1つです。

昔はよくテレビのコマーシャルで、肩こりなどに効く「サロンパス」という貼り薬で「インドメタシン配合!」なんてよく言われていました。

薬局などに行った際にはぜひ見てみてください!

そうやって印象に残すのも良いと思います♪

ということで、インドメタシンは非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)の1つですので、副作用を思い出してみましょう!

主に3つ挙げましたが、その中で必須なのは2つ‥「消化性潰瘍」と「喘息」でしたね。

なので‥正解は「3.消化性潰瘍」だと考えますが、一応‥他の選択肢も見てみましょう。

「1.痛風」「2.膀胱炎」「4.関節リウマチ」‥どれも炎症を起こして痛みが出る疾患ですね。

非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)は消炎・鎮痛作用がありますので‥副作用ではなく、適応疾患と考えられそうです。

もちろん、副作用の中にもなさそうですね。

答えは、「3」です。

ねこ太オリジナル確認問題

最後に、わたしが作成したオリジナル問題を解いてみましょう!

ワルファリンと一緒に摂ることで、ワルファリンの効果を減弱させてしまうものはどれか。2つ選べ。

1.ビタミンK

2.納豆

3.カリウム

4.グレープフルーツ

5.お茶

ちょっと引っ掛かりやすいように問題を作ってみましたが‥解けましたでしょうか?

ワルファリンは抗凝固剤ですので、凝固因子の「ビタミンK」と拮抗します。

そうだった‥ビタミンKとK(カリウム)でどっちだったか‥迷ってしまいました‥。

凝固因子と考えれば‥ビタミンKですね。

それに‥新生児メレナもビタミンKの不足でしたもんね!

いいですね~。

凝固因子、新生児メレナ‥いろいろ関連させて覚えると、忘れにくいですね。

仮にどれか忘れても思い出すこともできそうです♪

なので‥「1.ビタミンK」はそのものですので、「〇」ですね。

そして、「2.納豆」にはビタミンKが沢山含まれているので‥これも「〇」です。

「3.カリウム」は凝固には関係ありませんが、低カリウム血症だと‥ジギタリス中毒を起こしやすくなります。

「4.グレープフルーツ」も凝固には関係ありませんが、カルシウム拮抗薬の作用を増強してしまいましたね。

最後「5.お茶」については、テオフィリンとカフェインとの関係で出てきました。

通常量では影響はありませんが、カフェインを大量に摂ってしまうと‥テオフィリンの作用が増強してしまい、副作用が出やすくなります。

ワルファリンとは関係はありませんので‥「5」は「×」です。

答えは、「1」「2」です。

さいごに‥まとめ♪

今まで説明してきたことをちょっとまとめてみましたので、最後に確認してみましょう!

長くなってしまいましたが、ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

精神科薬については、また別の機会で書いていきたいと思います♪

まずは、看護師国家試験合格‥そしてその先にある臨床で楽しく看護するための『力』をつけていくこと目標に、一緒にがんばっていきましょうo(*^▽^*)o

〈その他のオススメ記事〉

コメント