こんにちは!ねこ太🐈です。

今回は『反転授業』について、わかりやすく解説していきます!

わたしも『反転授業』という言葉を聞いたのはつい最近のことでしたが、原理・原則はそんなに真新しいこともでも、特別なことでもなく、とてもシンプルです。

わたしは看護専門学校で、約15年間、看護教育に携わってきましたが、反転授業の考え方を学んでからは積極的にその考え方を活かして授業をしてきました。

今回、その実践方法であったり、実践してみて感じたことも含めて紹介していきたいと思います。

学生にとっては自分がそこにどう取り組んでいくのか、また教師の方には看護教育(授業)にどのように活用していくかの一助になれば幸いです!

反転授業の概要をわかりやすく解説!

反転授業とは?

『反転授業』って不思議な名前ですよね。なんか面白そうな感じもしますけど、一体いつから始まったのかな?

確かに、面白そうな感じがする名前ですよね。

反転授業の始まりは2007年で、アメリカのコロラド州の高校教師(サムズら)によって提唱されたと言われています。

でも、どうして反転授業なんていうものを思いついたんだろう?

サムズらは、『教師中心の教育』に対して、「本当にこれでいいのか?」といった疑問を持っていたようです。そこから、サムズらは教師が一方的にする授業ではなく、「学生に主体的に学習できる授業を実現したい!」という思いから考え出されたのが、この『反転授業』でした。

反転授業とは英語【Flipped Classroom】であり、Flipが「ひっくり返す」という意味ですので、「ひっくり返された授業」=「反転授業」となります。

では、何をひっくり返すのでしょうか?

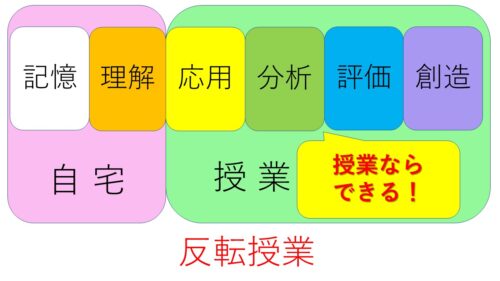

従来の学習スタイルでは、始めに学校において授業(講義)が行われ、その後は自宅で復習するのが通常です。

しかし、自宅での学習は個人学習であり、教師も誰もいない中で『応用』『分析』『評価』『創造』といった発展的な学習内容をしていくことは現実的にかなり困難であると言えます。

それに対して、反転授業では始めに自宅で講義動画などを視聴して学習を行い、その後に学校で授業(演習や課題学習など)を行う順序で行われます。

そのため、学校の授業で扱う内容も、『記憶』『理解』といった基礎的な内容ではなく、『応用』『分析』『評価』『創造』といった発展的な学習内容にシフトチェンジしていくことができます。

このように、学校と自宅で学習する内容が反転しているのです。

また別の言い方をすれば、学校における授業目標が『記憶』『理解』としていたものから、『応用』『分析』『評価』『創造』に反転したという言い方もできます。

実は、勉強ができる人というのは、従来の授業を受けていても、一人もしくは塾・予備校などで『反転授業の中身』つまり『応用』『分析』『評価』『創造』といった勉強をしています。

そういった学習をしているから、『頭が良い』と言えるかもしれませんね。

反転授業が目指すものと授業方法

そして、反転授業が目指しているものは、授業における学習活動の活発化です。

しかし、その発展的な学習をするためには、『記憶』や『理解』といった基本的な学習が必要です。

それを自宅にて、授業の前に行う訳ですが、具体的には教師が作成した講義動画を視聴することが一般的です。

そして学校における反転授業では、学生は学生同士で討論したり、発展的な課題をしたりしますが、教師は学生に一斉に教えたりするのではなく、必要に応じて介入していきます。

自分が望んでいない知識を人から教えられて覚えたり、考えたりするよりも、自分たちで疑問を感じて、「知りたい!」と思ったり、考えたりした方が遥かに身になる訳です。

確かに自分の経験に置き換えてみてもそうですよね。

わたしも今から20年以上前の話ですが、高校の期末テストで解けなかった物理や数学の問題が未だに頭に残っていたりします。

先生に質問をして「そっかー!」と思った感覚、その時の先生の顔まで結構ハッキリ覚えてますよ。

きっと一生忘れないんだろうな~と思います。

「何でだろう?」と疑問に思ったり、自分で調べて「なるほど~!」と思ったことは自分の中に残りやすいというのは言えそうですね。

看護教育における反転授業の活用と実践

では、看護学校においてはどのように活用できるのでしょうか?

日本では少ないですが、海外の大学等では反転授業の研究なども多数行われています。

そこでの実践例は多岐に渡ることから、反転授業は基本的に科目等による制限はなく、何にでも活用できるものだと言えそうです。

特に学生に発展的な学習到達度に達しなければいけないものには有効であると考えられます。

『発展的な学習到達度』というのは、例えば単に「記憶する」というレベルではなく、記憶した知識を活用して「考える・判断する」といったことがそうです。

私が授業で実践した反転授業の例として、以下の2つを紹介します。

(自宅)学生にはフィジカルアセスメントについての講義動画と実技動画を事前に視聴してもらう。

(授業)学生には実習室にてグループ毎に実技の実施をしてもらい、教員は各グループを巡視しながら個別に指導し、最後にまとめの振り返りを行う。

(自宅)学生にはアセスメントの書き方についての講義動画の視聴とテキストの指定されたページについての学習をしてもらう。

(授業)学生に事例を提示してアセスメントを書いてもらい、教師は机間巡視をしながら、個別指導を行い、最後にまとめの振り返りを行う。

またハードウェアの面においても、学生がスマートフォンやタブレット端末を持っていれば、YouTubeやVimeoの限定公開機能などを活用したりすることで、事前学習をすることができます。

今は普通に小学生ですら、スマフォやタブレットを持っていたりして、youtubeなど日常的に見ている人も多いですよね。

そのため、比較的日本においては、学生はスマートフォンなどを個人で持っている場合が多く、学生側のデータ通信料の問題は残るかもしれませんが、学校でも特別予算も必要とせずに導入することができます。

ただ動画を視聴するような場合は、学生の集中力を考えて、1回あたり5~10分程度が好ましいといわれています。

授業が90分の内容であれば、10分の動画視聴ではカバーしきれないため、何度かに分けて視聴してもらうか、課題学習と組み合わせるなどしていく必要があります。

わたしが初めて聞いたときには、「さすがに10分は短すぎるのでは!」と思ったりもしました。

実際には技術の動画などは20~30分くらいのもので、学生に視聴してもらいましたが、学生からの感想には「大変でした!」とかの反応は全くなく、逆に「えっ、何でそんなこと聞くんですか?」くらいでした。

学生からすれば、技術を身に付けるために、動画が見れるならラッキーくらいの感覚だったのかもしれません。

きっとこれが『看護の法律に関する講義動画』とかだったら、苦痛感が強く、中には後回しにしてしまって動画を見るのを忘れました‥などもあったかもしれません。

なので、動画の時間は10分を目安くらいに考えて、モチベーションに合わせて判断するというのが良いでしょう!

従来の講義の代わりなので、動画が好ましいですが、テキストの指定ページについて読んできてもらったり、プリントの穴埋め学習をしてもらうなど、事前課題の出し方も工夫次第でいろいろな形が考えられます。

看護教育における反転授業のメリットとデメリット

このように反転授業のメリットとしては、より発展的な学習をすることができるのが大きなメリットとしてあります。

具体的には以下のようなことがメリットとして考えられます。

・学生の思考力・問題解決能力を高める

・学生の自主性が育つ

・学生の学習時間が増える

・学生が課題意識をもつようになる

それに対して、デメリットとしても、以下のようなことがあります。

・10分の動画視聴や個人による事前学習では十分な『記憶』『理解』ができない可能性がある。

・課題学習をしてこない学生が多い場合には、その後の授業効果が薄れてしまう。

・学生の状況によっては自宅での学習時間を設けるのが難しい場合がある。

・学生の負担が大きい。

・動画や課題作成など教師の負担が大きい。

私が実践してみて思ったことは、事前課題をしてこなかった学生に、授業の中でどのように対応するかが難しかったことです。

実技であれば、最後の順番にして、始めは他の学生の実践をみてもらう等の工夫はできます。しかし、個別で事例についてのアセスメントを書いてもらうとなると、とりあえず、テキストを読んでもらいながら、ワークをすすめてくださいという形で進めました。

課題をしてこない学生が複数人いるとどうにもならないため、いかに学生に事前課題の学習をしてもらうかがカギになります。

学生にとっては、すべての授業で事前学習課題が出されてしまうと、負担が大きすぎて学生の学習意欲を低下させてしまうことも十分に考えられます。

そのため、教員間もしくは学生に課題がどれだけ出されているかを確認するなどして、調節していました。

また学生の予定もあるため、土日を挟んで遅くとも1週間前には提示するなどの工夫も大切だと思います。

学生の学習に対するモチベーションも反転授業をできるかどうかの重要な要素です。

モチベーションが低いと、事前課題の負担感が大きくなり、不満につながってしまいます。

私は学生に「本科目は30時間を授業しますが、法律で1単位45時間の学習をしなければいけないことが決まっているため、残りの15時間は自宅で課題学習の時間としなければいけない」ということを、初回授業の時に、しっかり伝えていました。

そうすると学生からも「へぇ~そうなんだ‥」「じゃあ、課題も仕方ないか~」といった感じで、理解も十分に得られます!

また個人的には、反転授業を極一部取り入れるというのも『あり』だと思っています。

学生のレディネスにもよりますが、むしろ、一部を取り入れるくらいの方が現実的で、メリットを活かしながら、デメリットを最小限にすることができます。

講義の全てを事前学習としなくても、45分あるいは30分だけなどとしていくと学生の負担も教師の負担も少なく、始めていけます。

実施していく中で、学生の反応など確認しながら、時間を増やしたり、減らしたりしていくこともできてオススメです。

とかく看護学校は実践的なレベルまで到達しなければいけないことも多く、学生も教員も大変かと思います。

反転授業をするためにはお互いにそういった『学ぼう!』『学生に良い学びをしてほしい!』といった意識が大切です。

少しでも学生にとって学びが多く、お互いに過度な負担とならないような工夫をしていけるとWIN-WINだと思います。

学生も教師も反転授業を活用し、学びの多い学習・授業を目指していきたいですね!

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!

コメント