あなたは知っていますか?

実はこの1~2年で『糖尿病』が別の名称に変更されるんです。

2022年11月7日に日本糖尿病協会は『糖尿病』という名称を変更する意向を示しました。

『糖尿病』という名称は大人から子供まで、ほとんどの人が名前を知っているのではないでしょうか。

それぐらい一般社会にもよく浸透しているにも関わらず、『糖尿病』という名称が変更されるというのはいかなる理由があるのでしょうか?

今回、『変更される理由』から『過去の病名変更の歴史』までご紹介していきたいと思います!

糖尿病の名称はなぜ変更されるのか?

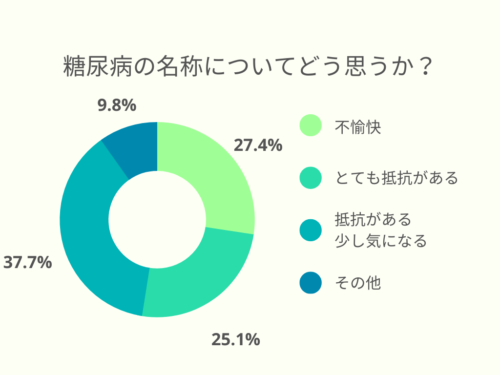

日本糖尿病協会が1087名の糖尿病患者を対象に行ったアンケート調査(2021年11月から2022年9月)が以下のグラフです。

糖尿病の患者さんにとっては、糖尿病という病名に対して「不快」や「抵抗」を感じている人が全体の90%以上を占めることが分かります。

なぜなのか、糖尿病ではない人にとっては余り実感はないかもしれませんが、以下のような理由が挙げられています。

糖尿病という病名に対して「不快」や「抵抗」を感じている理由

・病名に「尿」という排泄物の名称が入っている

・生活習慣病の代表疾患であり、怠けもの・不摂生・贅沢といったマイナスのイメージがある

このように糖尿病の患者さんは知らず知らずのうちに、このような社会からの偏見にさらされている訳です。

糖尿病の専門家の医師の中でも、糖尿病の名称変更に対して賛成・反対の意見について調べたことを紹介していきます。

賛成意見は‥

末梢神経障害、腎症、網膜症を引き起こす血管病変メインの病態が「尿に糖が混じる病気」として扱われるのは違和感がありますね。

糖尿病というだけで『生活習慣が悪かった』という目で見られてしまうのは変ですよ。

反対意見は‥

すでに慣れ親しんでいる病名を変更してしまうと、社会への啓発活動が阻害されてしまうぞ。

尿検査で発見につながる場合もあるから、あながち間違いじゃないですよ。

3文字で呼びやすくて、患者さんにとっても言いやすいと思うけどな‥

糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病があります。

その中で、『1型糖尿病』は自己免疫によって膵臓β細胞が破壊されることで起こります。

1型糖尿病の患者さんは全体の5%と言われていますが‥

1型糖尿病の患者さんも、生活習慣における不摂生で糖尿病になったと思われるのは、確かに不本意かもしれません。

また2型糖尿病に関しても遺伝的な素因もあり、同じ生活様式で糖尿病になる人もいれば、そうでない人もいます。

どちらにしても、病名によって社会的な不利益が生じるのは決して良いことではないですね。

糖尿病の名前の由来は?

糖尿病は、症状の1つとして「尿糖陽性」があることから『尿に糖が混じり、多量の尿が出る病気』とも言えます。

そのため、糖尿病患者さんは脱水を起こさないために沢山の水を飲むのです。

沢山の水を飲み、沢山の水が排出される‥

この状態は『絶え間なく水が流れ続ける』という意味のギリシャ語のサイフォンと名づけられました。

このサイフォンがラテン語圏に入り、ダイアベティス(Diabetes)になります。

そして『蜜のように甘い』を意味するメリタス(mellitus)という言葉も加わり、DM(Diabetes mellitus)という用語になりました。

つまり語源からいうと…

糖尿病というのは、『蜜のように甘い水が身体から流れ続けている』ということを意味します。

そう考えると、糖尿病という名前の名称は、ある意味において病態を言い表す妥当な表現だったとも言えそうですね。

糖尿病はどういった名前に変更されるのか?

つまり、糖尿病の名称変更は医療者発信というよりは、糖尿病患者の願いから始まった訳です。

そういった意味では、名称変更の大義としては大きく、変更される可能性は高いと言えそうです。

それではどのような病名に変更されるのでしょう?

わたしの予想では‥

『糖質異常症』もしくは『糖代謝異常症』ではないかと考えています。

なぜなら、糖がエネルギーとして利用されず、血液中に糖が異常に増えてしまう病態を表現している名称だからです。

また似たような病名のつけ方として『脂質異常症』があるのも理由です。

実は‥過去に病名変更された疾患にも同じようなものがありますので、次に紹介したいと思います!

他にも名称の変わった病名を紹介

他にも病名が変更された事例はあるのでしょうか?

有名なものとしては‥2つ紹介します。

1つ目は『統合失調症』です。

2002年 『精神分裂病』⇒『統合失調症』に名称変更

実は、『全国精神障害者家族連合会』が日本精神神経学会にその変更を要望したのがきっかけとなっています。

理由は『精神が分裂する病気』というのは人格が否定された印象を本人にも周りの人にも与えてしまい、社会的な不利益が大きいからです。

医療者側からではなく、患者やその家族からの要望という点は、今回の糖尿病と同様のケースですね。

ちなみに‥日本精神神経学会が名称変更したことによって、厚生労働省において診療報酬上の名称も同年に変更が認められています。

2つ目は『脂質異常症』です。

2007年 『高脂血症』⇒『脂質異常症』に名称変更

T-cho(総コレステロール)値が高い人の中には、HDLコレステロール(いわゆる善玉)が高い人もいます。

そのため、善玉コレステロールが高い(悪いことではない)のに、病気というのは変だということで、日本動脈硬化学会が脂質異常症と名称を変更しました。

なので、患者さんやご家族からの要望ではなく、医療者や研究者側からの意見によって変更されたと思われます。

他にも実は沢山あります‥

ADH不適合分泌症候群,中枢性尿崩症⇒ADH分泌異常症

先端巨大症⇒成長ホルモン分泌亢進症

難治性ネフローゼ症候群⇒一次性ネフローゼ症候群

加齢性黄斑変性症⇒加齢黄斑変性

など

余り変化もないようなものもありますが、理由は今まで述べてきたものの他に、医学の進歩に伴い、病態が明らかになることで名称が変わるものもありそうですね。

さいごに‥

糖尿病という病名の変更に関しては、正直なところ個人的には分かりやすくて使いやすいです。

わたしの祖父も糖尿病でしたが、祖父は全く気にならないそうです。

でも自分だったら‥やっぱり気にすると思います。

当事者の方々の社会的な不利益が生じないよう変更されることを願います!

今後もこのトピックスに関して新しい情報が得られ次第、追記・更新していきたいと思います!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!(≧◡≦)

〈その他のオススメ記事〉

コメント